Senin, 15 Agustus 2016 | teraSeni~

tau dima parik nan lah runtuah

Maminteh sabalun anyuik,

manyalami sabalum luluih

Parik paga dalam nagari.

Beberapa waktu yang lalu, sebuah pertunjukan tari ditampilkan di lapangan belakang gedung Auditorium Boestanoel Arifin Adam, Padangpanjang. Garak Nan ‘Hilang’ karya koreografer Arif Rahman, demikian judul karya tari itu, disuguhkan kepada seluruh civitas akademika ISI Padangpanjang, khususnya kepada mahasiswa baru yang baru saja memulai aktivitas perkuliahannya di awal tahun ajaran baru 2015/2016. Tak kurang dari dua ratus penonton hadir menyaksikan suguhan pertunjukan tentang sosok ‘dubalang dalam sebuah karya tari yang berdurasi lebih kurang satu jam tersebut. Dengan mengisi sisi kanan dan kiri serta depan area pertunjukan, penonton yang mayoritas adalah dosen dan mahasiswa membawa antusiasme yang besar untuk dapat mengapresiasi serta menikmati alur karya tari Garak Nan ‘Hilang’ hingga selesai.

|

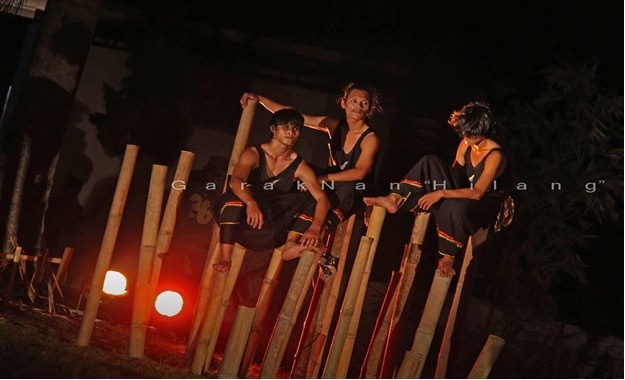

| Salah satu adegan tari Garak nan ‘Hilang’ karya Arif Rahman (Foto: Andri Mayjar) |

Arif Rahman, atau yang akrab disapa “Kunen” tampil sebagai seorang koreografer tari dengan kecenderungan melahirkan ide-ide karya dari proses mengamati dan melihat secara kritis fenomena-fenomena sosial, serta aspek yang terkait nilai-nilai “kelokalan” di Minangkabau. Hal itu didukung oleh basic serta pengalamannya berkesenian di bidang tari, dan juga pernah membekali diri dengan pengalaman ilmu silek. Berbekal semua itu, Kunen semakin mantap mempergunakan skill yang dimilikinya untuk memosisikan dirinya sebagai koreografer muda yang selalu bergejolak, yang terus menetaskan karya-karya tari yang enerjik dan sarat akan spirit, seperti terlihat beberapa karya tari yang pernah diciptakan sebelumnya yaitu, Kurenah, Raso Pareso Bancano, Manggalagak, dan Gejolak Revolusi.

Mengawali penggarapan karya tarinya ini, yang sekaligus sebagai persyaratan untuk ujian akhir minat penciptaan pada prodi penciptaan, Pascasarjana ISI Padangpanjang, Kunen mengambil ide karya dari fenomena sosok “dubalang” di Minangkabau. Hal yang menjadi sorotan tajam Kunen adalah hilangnya “gaung” dari sosok tersebut. Meski demikian, spirit yang tak pernah “kendor” dimiliki oleh setiap figur yang menyandang status dubalang pada saat ini, meskipun tak lagi memiliki peran yang dulunya sangat fungsional dalam kelembagaan urang nan ampek jinih di Minangkabau. Hal inilah yang menjadi aspek utama yang ingin dieksplorasi sebagai ide dalam perwujudan karya tari Garak Nan ‘Hilang’.

Di hadapan tiga orang dosen penguji dan dua orang dosen pembimbing, Kunen memperlihatkan “lakek tangan” (baca: keterampilan) serta kelihayannya dalam mengarap karya tari dengan mentransformasikan “kurenah dubalang” ke dalam beberapa gerak tari. Dalam karyanya, Kunen juga bereksplorasi secara teknis dalam segi pengarapan karya dengan menghadirkan musik internal ke dalam bagian inti karya. Artinya di sini, Kunen mengetengahkan sebuah tawaran baru dalam proses pengarapan karya tari dengan menghadirkan unsur musik yang turut serta masuk ke dalamnya, yang menjadi pembanding dari karya-karya (tari) sebelumnya, yang hanya terfokus pada proses pengarapan unsur gerak tarinya saja. Tidak saja itu, karya Kunen terkadang juga menghadirkan unsur drama dan teaterikal yang biasa disebut drama tari.

Karya pertama berjudul Parik Paga Dalam Nagari, dimana Kunen mencoba mengkomunikasikan spirit dubalang lewat bahasa yang dramatis, simbolis, serta penghayatan estetis. Karya ini diawali dengan menghadirkan dialog lepas oleh empat orang pemuda (pemusik) yang melintas dari pojok kiri area pertunjukan untuk kemudian menuju ke laga-laga sembari menceritakan tentang ancaman-ancaman keamanan yang mulai meresahkan warga di nagari. Di situ kemudian muncul tiupan bunyi saluang oleh Indra Arifin yang memainkan imbauan-imbauan pendek, menghembuskan rasa estetis ke dalam suasana area pertunjukan yang sebelumnya telah dikobarkan nyala api sebagai tanda masih hidupnya spirit dubalang di tengah-tengah masyarakat. Adegan ini juga berfungsi sebagai sebuah bentuk jawaban akan kegelisahan kolektif terhadap keamanan kampuang yang dirasakan oleh masyarakat Minangkabau hingga saat ini.

Berdasarkan pembacaannya terhadap dubalang sebagai parik paga dalam nagari, Kunen mencoba memvisualkannya berbagi aspek pada karya bagian satu ini. Tiga orang penari memperagakan beberapa pola gerak dari silek harimau yang menyimbolkan bahwa dubalang adalah seorang yang mempunyai ilmu bela diri (silek), dan digunakan untuk melindungi (parik paga) masyarakat di nagari. Selain itu, ia juga melakukan pengembangan aspek gerak melalui properti tambahan, seperti mengunakan box kayu berukuran besar yang ditabuh hingga mengeluarkan bunyi dentuman keras dari ruang resonansinya untuk mengahadirkan kesan-kesan sifat, sikap, dan kurenah dubalang yang pada dasarnya merupakan figur yang memiliki sifat tegas dan ‘keras’, sebagai representasi dari: “kato dubalang, kato mandareh” (kata dubalang adalah kata yang keras).

Namun, di balik ketegasan dan sikap kerasnya para dubalang, tercermin pula tingginya kepekaan sosial, dan kemampuan sebagai penyelasai masalah yang ada di nagari. Sikap tersebut digambarkan dalam bagian kedua karya tari Garak Nan ‘Hilang’, dengan menghadirkan kemelut-kemelut yang diperlihatkan oleh penari, dengan dibingkai oleh gabungan suara instrumen berupa gong, canang, talempong, pano, dan box kayu. Kesemuanya itu menghasilkan bunyi yang terkesan hinggar dan bahkan mendekati ‘chaos’, hingga berujung pada pengucapan sebuah tuturan oleh seorang penari (Dika) sebagai bentuk keterwakilan fungsi dan peranan sosok dubalang dalam masyarakat Minangkabau. Dalam ucapannya, Dika mengatakan bahwa: “Nan tasabuik rang Koto Katiak, bapondok lai bapintu-pintu. Jikok kareh ka den takiak, jikok lunak ka den sudu.”

Hilangnya gaung dubalang pada saat ini digambarkan pada bagian karya berikutnya, dengan mengangkat isu kekinian mengenai gencarnya penyuaraan emansipasi perempuan untuk menuntut kesetaraan dan posisi yang sama seperti halnya yang disandang oleh laki-laki, khususnya di bidang keamanan seperti berprofesi menjadi polwan, security, dan beberapa profesi penting lainnya di tengah-tengah masyarakat. Hal ini seakan menjadi sinyal yang melemahkan bagi sang dubalang saat ini yang semakin terpinggirkan fungsi dan peranannya. Sepak terjang Padusi di Galanggang ditampilkan oleh Syafrini dan kawan-kawan melalui gerak tari yang mencoba mengambarkan perebutan posisi penting melalui gerak lincah dan membaur ke arena gerak laki-laki, dan seakan menyatakan diri tak ingin lagi manenteng carano, ma’anta siriah jo pinang.

Selanjutnya, mengenai aspek penting yang tak kalah menarik untuk menjadi catatan pada karya tari Garak Nan ‘Hilang’ adalah, bagaimana esensi yang coba dihadirkan pada karya tersebut sarat akan pesan moral, khususnya diperuntukkan bagi kalangan muda saat ini. Hal ini tentunya tercipta melalui pembacaan mendalam Kunen terhadap fenomena sosial yang bersifat kelokakan di Minangkabau, yang diisukannya ke dalam media seni. Serta insting kreator seni (tari) yang selalu – dan terus bergejolak di jiwanya saat ini.