Musik sintetis mengalun dengan cemas. Gambar dengan teknik handheld shot menyusul di layar penuh waswas. Gambar yang gemetar itu memvisualkan jalan di sudut-sudut kota yang lengang, gang-gang sunyi yang terasa tegang. Ambien suara-suara riuh, beat bas dengan ritma berpacu, pun semakin memunculkan perasaan gaduh. Saya merasakan suasana yang begitu hening, namun terasa begitu nyaring. Senyap, namun bergemuruh.

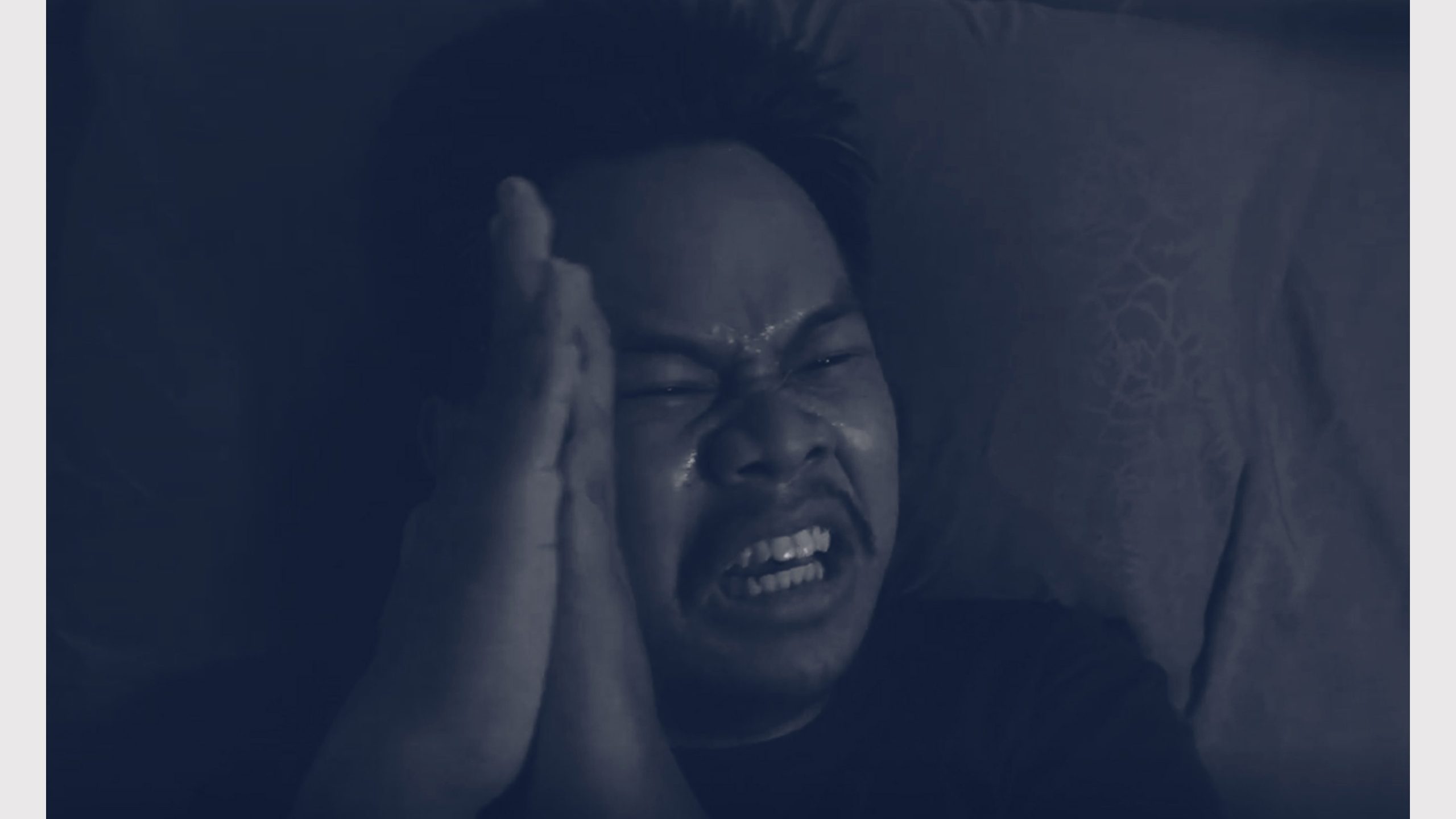

Gambar kemudian beralih. Sebuah kamar yang acak-acakan dengan pencahayaan yang temaram. Di ruang yang minim cahaya itu, di dindingnya tampak terpampang karya grafis cukil. Di meja yang sekaligus menjadi rak buku, di atasnya terdapat beberapa buah buku. Di samping rak tersebut, seorang laki-laki tidur dengan nyaman, penuh dengan igauan, dan dapat dipastikan bahwa ia mengalami mimpi yang begitu buruk. Ia merintih: “Sakit, sakit, sakit…,” sambil melindungi wajah dan tubuhnya. Kata itu diucapkannya berulang-ulang.

Dengan sentuhan efek glitch , wajah laki-laki itu tiba-tiba berubah-ubah. Muncul wajah-wajah para pejuang hak asasi manusia yang mati dengan cara yang begitu menggenaskan. Wajah Munir, Wiji Thukul, Salim Kancil, dan juga Marsinah berkelindan dalam kesakitan. Wajah-wajah “kesakitan” itu, nyawa mereka disingkirkan untuk membungkam suara lantang mereka.

Laki-laki itu lantas terbangun. Rasa sakit yang tidak tertahankan dari alam tidur membuatnya seketika terjaga. Ia langsung duduk. Napasnya terengah-engah. Tersadar ia telah terbangun, ia kemudian menyeka keringatnya. Lalu ia berdiri agak sempoyongan.

Alih-alih merasa lega, terjaga pun ternyata tidak membuatnya tenteram. Di alam nyata terdengar pula suara orang-orang menggedor pintu. Mereka seraya berteriak-teriak. Kadang terdengar pula suara dinding yang dihantam sepatu lars. Jangankan suara hantamanya, mendengar derapnya di lantai saja, dinding kamar itu pun ikut gemetar. Tetapi rupanya, tidak ada seorang pun yang ada di depan pintu. Dari mana asal suara-suara itu? Alam tidur dan nyata tampak tak berbeda baginya. Suara-suara itu seolah sudah berkuasa di kepala laki-laki itu. Suara yang terus mengejar dan berusaha menangkapnya. Suara yang begitu intimidatif sekaligus represif. Apakah suara-suara itu pula yang membungkam wajah-wajah yang melekat pada wajahnya sebelum terbangun tadi?

Agaknya benar. Pada adegan berikutnya, dari balik tirai jendela kamar, ia menyaksikan empat orang berbicara dengan suara yang begitu pelan: tiga laki-laki, satu perempuan. Empat orang itu sepertinya sedang membulatkan tekad. Bagi mereka, tidak ada kata-kata lain yang bisa diucapkan selain kata “lawan”. Lalu mereka melawan.

Terdengar suara tembakan. Mereka kemudian berlarian. Lari dan tidak pernah kembali lagi. Tembakan lain yang lebih keras kembali menyusul, kemudian layar menghitam tulisan Siasat Hitam muncul.

Bukannya menjadi akhir cerita, layar hitam dengan tulisan Siasat Hitam justru menjadi awal cerita yang lain. Adegan selanjutnya, di sebuah warung tongkrongan dengan gitar kecil yang nyaring, empat orang pemuda menyanyikan sebuah banyolan yang tak kalah nyaringnya. Bagaimana mungkin penculikan, penyiksaan, dan penganiayaan, bahkan pembunuhan, menjadi biasa?

Melalui lagu tersebut mereka menceritakan tentang seorang penyair yang diculik hanya karena larik-larik puisinya mengganggu penguasa. Atau seorang aktivis lingkungan, hanya karena ia ingin lahan-lahan dan areal persawahan di lingkungan sekitarnya tidak rusak, juga ia dianiaya, dikeroyok, diarak, dan diseret ke balai desanya. Ada juga seorang buruh perempuan yang hanya ingin memperjuangkan hak-haknya berupa upah yang wajar sebagai buruh, juga dibunuh dengan begitu keji. Serta juga seorang aktivis yang ingin memperjuangkan demokrasi, memperjuangkan kasus-kasus yang menimpa banyak manusia. Perjuangan itu agaknya menggugat kekuasaan-kuasa tertentu. Lalu kemudian dia dibunuh dengan cara diracun.

Itulah sedikit gambaran dari film yang berjudul Siasat Hitam , produksi perdana kolektif Cinepelan , di Pekanbaru, Riau. Film pendek berdurasi 6 menit 21 detik itu merupakan semacam bentuk visualisasi dari puisi seniman sekaligus aktivis di Pekanbaru, Riau, Husin alias Ucin. Selain menulis puisinya, Husin juga menyutradarai film tersebut. Film yang memang dibayangkan untuk merespons sekaligus sumbangan untuk gerakan September Hitam di Indonesia. Pada bulan ini, terjadi peristiwa kematian-kematian yang tidak wajar. Kematian-kematian yang tidak hanya menghilangkan nyawa manusia, melainkan juga membunuh keadilan.

Gambar diambil di google

Sebagaimana sebuah film, kekuatan utamanya adalah gambar dan suara. Maka bisa dilihat bagaimana film ini benar-benar bersiasat melalui gambar dan suara. Dengan efek glitch , teknik handheld shot , begitu jelas sutradara ingin menghadirkan visual yang penuh dengan gangguan. Gambar gemetar mengingatkan kita pada gejala-gejala psikologis tertentu: jiwa yang tidak stabil, traumatis, dan terintimidasi. Dengan wajah-wajah yang berubah-ubah, misalnya, penonton tentu hendak dibawa pada pengalaman yang dirasakan oleh wajah-wajah tersebut. Seolah-olah ingin mengatakan: meskipun penderitaan berpindah-pindah, namun yang merasakan sakit tetaplah sama, yaitu manusia.

Begitu juga dengan bunyi-bunyi yang diproduksi: musik sintetis serta suara-suara intimidatif, serupa teriakan, gedoran pintu, derap sepatu lars. Jelas sekali, sutradara ingin menghidupkan atmosfer teror yang begitu melekat dan nyata ada di sekitar kita.

Siasat Hitam untuk September yang Hitam

Pada dekade 80-an, James F. Sundah, seorang pencipta lagu ternama Indonesia, tak sabar memainkan lagu baru saja digubahnya di hadapan penyanyi Vina Panduwinata. Tak hanya Vina, komposer Addie MS pun begitu tertarik untuk segera memproduksinya. Lagu itu berjudul September Ceria .

Konon, dalam proses penciptaan lagu ini, James F. Sundah membayangkan suasana di negara-negara empat musim. Di mana pada bulan itu, musim berganti. Pada musim itu, bagi banyak orang—mungkin juga bagi James—bisa merasakan suasana yang begitu syahdu dengan pemandangan daun-daun yang berwarna kuning dan dominasi aroma basah. Bisa dibayangkan pula, orang-orang merayakan hari dengan berpayung ceria. Pendeknya, bulan ini ingin ditandai sebagai bulan yang begitu romantis. sama dengan bulan yang romantis, tentu bulan ini patut diabadikan. Tapi itu tidak berlaku di Indonesia.

Gambar diambil di google

Di Indonesia, orang-orang yang percaya pada nilai-nilai kemanusiaan, oleh mereka, bulan September akan dihiasi dengan suasana gelap. Pakaian serba hitam, dan lengkap dengan atribut-atribut yang juga memberikan tanda berkabung yang begitu dalam. September adalah bulan yang begitu kelam, dan menghitam di Indonesia. Begitu banyak tragedi kemanusiaan yang terjadi pada bulan ini.

Sejauh yang bisa kita ikuti, mulai dari peristiwa ’65, Tanjung Priok, Semanggi, perampasan hak manusia di Rempang, dan seterusnya. Hingga pembunuhan aktivis-aktivis kemanusiaan: Munir, Salim Kancil, pendeta Yeremia. Yang membuatnya menjadi lebih kelam tidak hanya menginjak-injak keadilan dan nilai kemanusiaan. Keadilan dan kemanusiaan, kita tahu, menjadi dasar negara ini didirikan. Dasar itu pulalah yang kiranya dihancurkan. Dan bisa dibayangkan, bagaimana mungkin kita bisa berdiri di atas dasar yang sudah hancur lebur itu?

Bahkan bulan September menjadi lebih legam, karena negara tak kunjung menampakkan upaya yang sungguh-sungguh untuk memperkuat dasar itu. Tak ada upaya konkret untuk mengungkap siapa dalang, mengapa, dan bagaimana mereka menghilangkannya.

Dengan ketidakmampuan itu, negara tentu telah gagal menyembuhkan luka sejarah. Luka yang tidak sembuh tentu dengan mudah kembali menganga. Barangkali ia akan terus berulang, dengan korban-korban baru, penganiayaan-penganiayaan baru, penculikan-penculikan baru, pembungkaman-pembungkaman baru. Tentu itu bisa saja terjadi pada diri kita, teman-teman kita, orang-orang terdekat kita.

Upaya-upaya yang sungguh-sungguh itu tentu tidak akan menghidupkan kembali jasad-jasad yang tidak berdaya itu. Akan tetapi, setidaknya bisa menghidupkan kembali nilai-nilai kemanusiaan. Dan selama nilai-nilai kemanusiaan itu tidak bisa dihidupkan, tentu tidak akan pernah ada bulan September, Oktober, November, bahkan Desember yang ceria. Indonesia selamanya akan gelap.

Gambar diambil di google