Minggu, 26 Mei 2019 | teraSeni.com~ Pada Rabu, 2 Mei 2019, Gerobak Kopi, sebuah kedai kopi yang berada di jalan…

Kategori: Uncategorized

Tengok Bustaman IV; Bustaman Untuk Dunia Mengulas Figur Kai Bustam Lewat Galeri Kampung

Rabu, 8 mei 2019 | teraSeni.com~ Semarang—Aroma khas kambing menyeruak memenuhi udara. Dari ujung gang, sampai jalan- jalan sempit, memperlihatkan…

Para Pensiunan 2049 : Balada Koruptor yang Dikejar hingga Alam Kubur

Rabu, 24 April 2019 | teraSeni.com~ Seonggok jenazah lelaki paruh baya tidak bisa disemayamkan. Sang penjaga kubur kekeh menolak untuk…

Sesaji Nagari: Mewacanakan Persatuan Melalui Musik

Minggu, 7 April 2019 | teraSeni.com~ Ketika musik-musik etnik yang sudah familier di telinga masyarakat awam terus direproduksi; ketika banyak…

Dibalik Pembatalan Konser Slank Di Aceh

Selasa, 22 Januari 2019 | teraSeni.com~ Slank adalah grup band rock asal Jakarta yang kariernya terbilang gemilang dan konstan di…

Nosheheorit: Dialog Gender dalam Proses Menjadi Lengger

Jumat, 28 Desember 2018 | teraSeni.com~ Seorang laki-laki menggunakan kemban merah meratap dengan wajah nanar ke penonton. Di dalam pelukannya,…

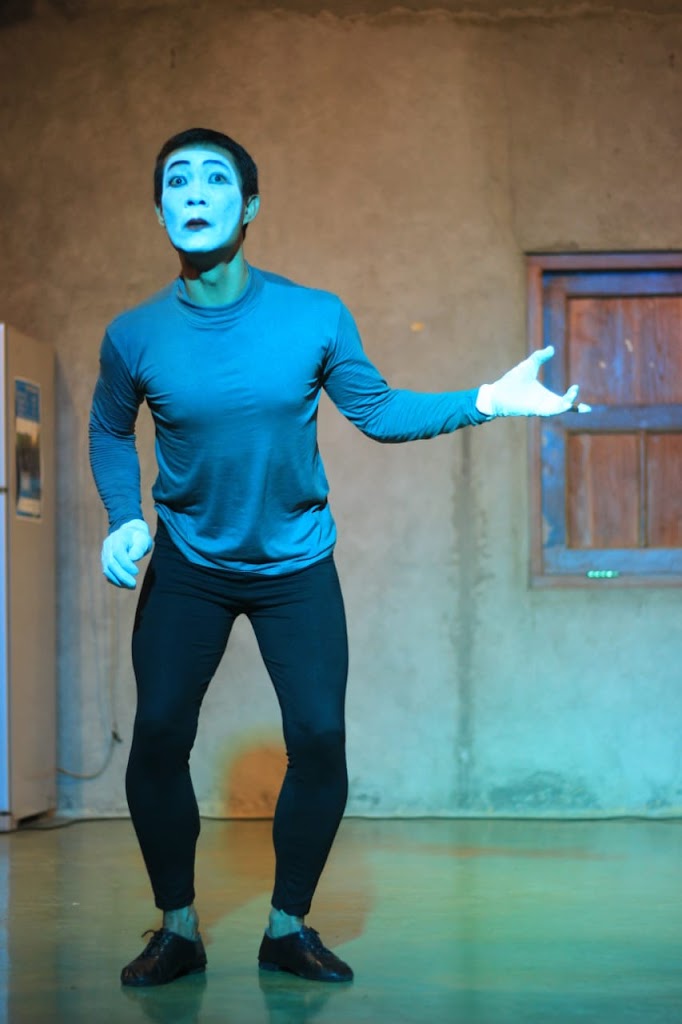

Teriakan Sunyi Milenia*

Kamis, 13 Desember 2018 | teraSeni.com~ Mime on Stage serta Temu Karya Mimer meningkahi geliat milenia dengan pantomim. Kesunyian yang…

Pertemuan Komunitas Seni Anak Muda Sumatra Barat (Catatan Lokakarya: Kota dan Seni Anak Muda)

Minggu, 2 Desember 2018 | teraSeni.com~ Di pertengahan Oktober 2018 lalu, saya diajak bertemu oleh Roni “Keron” Putra di Padang.…

Musim Paceklik Ngayogjazz

Rabu, 28 November 2018 | teraSeni.com~ Keramaian adalah hal yang lumrah untuk Desa Gilangharjo, Pandak, Bantul Yogyakarta. Pasalnya di desa…

Hubungan Pecah Semudah Pecah Belah

Selasa, 23 Oktober 2018 | teraSeni.com~ Seorang penari berdiri tegap di atas 35 tumpukan piring dengan tangan terbentang. Ibu jarinya…