oleh teraseni | Agu 12, 2016 | Uncategorized

Jumat, 12 Agustus 2016 | teraSeni ~

Tulisan berikut adalah semacam catatan bacaan atas artikel berjudul “Music, Reason, Democracy, and the Construction of Gender,” yang ditulis oleh Paul G. Woodford.

Artikel tersebut dimuat dalam The Journal of Aesthetic Education, Vol. 35, No. 3 (Autumn, 2001), hal. 73 s.d 86, yang diterbitkan oleh

University of Illinois Press.

Ada setidaknya tiga pandangan berbeda tentang musik, menurut Paul G. Woodford di awal artikelnya. Pandangan pertama, pandangan absolutis yang percaya bahwa musik (Barat) bisa menjadi kanon (standar) karena ia adalah gagasan terbaik tentang musik yang dapat dijadikan sebagai tolak ukur ilmiah atas pengetahuan musik. Bagi mereka, musik adalah sesuatu yang objektif, yang lepas dari beban sebagai sebuah ekspresi dan tak terkait dengan dunia pengalaman manusia, sehingga bisa ditulis dan diajarkan. Pandangan ini antara lain diwakili oleh Samuel Lipman.

Pandangan kedua, yakni para post-strukturalis, sebaliknya, percaya bahwa musik adalah refleksi dari sikap dan pandangan sosial seseorang, dan hanya bisa dipahami melalui kritis atas latar belakang sosialnya. Para strukturalis, terutama para feminis, mengkritik pandangan absolutis itu sebagai pandangan yang etnosentris, palosenstris, otoriter, dan bahkan memiliki efek ‘merusak.’ Artinya, bagi para strukturalis musik bersifat subjektif dan kolektif. Salah seorang yang mewakili pandangan ini adalah John Sheperd.

Para post-strukturalis, yang mengatakan bahwa sekarang adalah era post-musik di mana musik sebagai suatu konsep yang otonom sudah mati atau tiada. Musik menurut mereka sekarang memainkan peranan penting dalam pembangunan identitas dan merupakan semacam permainan kekuasaan, yang bisa memberdayakan atau melemahkan seseorang, suatu kelompok, atau suatu budaya. Secara simbolis, musikmenjadi media dari hubungan antar individu, grup, dan budaya.

|

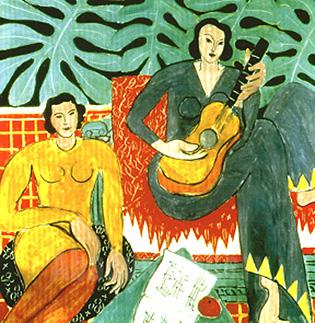

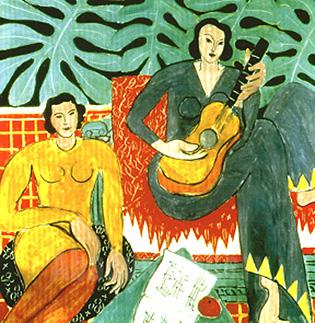

Sebuah Lukisan berjudul

Music (1939), karya Henri Matisse,

seorang seniman Prancis

(Sumber Foto:w ww.abacus-gallery.com) |

Makna dan isian musik karena itu bersifat sosial, yang menjadi metafora dari perbedaan kuasa politik dan sosial. Atas pikiran ini, Susan McClary dan Marcia Citron membangun semiotika kelas, gender, seksualitas, dan etnisitas dalam musik. Musik bagi mereka, adalah semacam bahasa, yang dapat diuraikan (decode) dan dibaca untuk mengetahui informasi ideologis dan kode-kode sosial yang mendasarinya. Meskipun, makna-makna yang ditimbulkan tidak selalu bersifat universal dan dapat sepenuhnya dipahami. Pendidikan musik, karenanya, adalah proses membangkitkan kesadaran siswa atas perbedaan gender dan ketidaksetaraan lainnya, dan mengenali perbedaan ideologi dan kuasa yang terendap (implisit) dalam musik.

Akan tetapi pandangan para feminis radikal (McClary) ini dibantah oleh para pemikir lain, yakni para pendidik musik, yang kadang disebut juga musikolog tradisionalis, antara lain diwakili oleh Leo Treitler. Mereka menganggap pandangan McClary justru adalah pandangan yang mengedepankan ‘absolutisme sosial,’ di mana kelas, gender, seksualitas, etnisitas dan budaya dipandang terkonstruksi secara sosial. Padahal, menurut pandangan ketiga ini, semua itu adalah hasil proses percampuran secara rumit, bahkan bisa jadi kacau, antara yang bersifat alamiah biologis dan yang bersifat pengalaman hidup manusia.

Mengikuti pandangan filosofis Michel Foucault, feminis radikal semacam MacClary percaya bahwa individu tidak punya daya untuk mengatasi ideologi dan narasi yang memposisikan mereka, dan melatih kemauan mereka sendiri atas musik. Budaya musikal, bagi feminis radikal semacam MacClary, adalah semacam medan perang di mana berbagai kelompok dengan ideologi dan realitas sosial yang berbeda saling bertarung. Konstruksi gender dan berbagai atribut diri lainnya dalam musik atau dalam bidang lain direduksi menjadi selalu adalah pertarungan ideologi dan politik.

Namun demikian, sumbangan feminis radikal semacam MacClary bagi dunia akademik, adalah karena mereka mencoba memerdekakan diri dari pandangan dominan patriarki, yang secara tradisional memegang otoritas atas epistemologi (sumber-sumber pengetahuan), seperti yang tampak pada standarisasi musik Barat. Perjuangan para feminis radikal adalah mencari identitas musik perempuan untuk mencapai kesetaraan musikal. Salah satu strategi yang mereka tempuh adalah dengan memperbandingkan antara musik yang mereka teorisasikan sebagai musik perempuan dengan musik yang selama ini didefinisikan sebagai musik perempuan oleh budaya patriarkhi, dan menunjukkan bahwa kedua hal itu sama sekali berbeda.

Namun lagi-lagi, pandangan feminis radikal ini mendapatkan kritik, dari para musikolog tradisional, karena dianggap terlalu mengeksploitasi gagasan tentang perbedaan gender demi melayani agenda politis dan ideologis. Karenanya, terkadang melupakan tujuan utamanya untuk menjelaskan tentang bagaimanakah perbedaan gender, kelas, etnis, dan budaya itu dikodekan di dalam musik, dan bagaimanakah dia diterima dan berkomunikasi secara musikal. Pandangan ini bahkan terjerumus menjadi esensialisme, seolah musik perempuan dan musik laki-laki itu memang benar-benar berbeda secara esensial.

Banyak feminis radikal sangat tertarik dengan pikiran abstrak dalam musik, yang mereka anggap bersifat patriarki. Suzanne Cusick, feminis radikal yang lain, mengatakan bahwa cara berfikir maskulin itu sebenarnya terbukti dalam komposisi musik di mana komposer menciptakan pola atau aturan dengan pikirannya sendiri, dan mewujudkan serta mengkomunikasikan makna dengan pikiran orang lain. Sementara, kaum perempuan, menurut Cusick, karena secara tradisional banyak berada di rumah, tidak terlalu peduli dengan aturan, atau perintah, atau keadilan, melainkan dengan naluri dan simpati, yang membuat mereka memiliki pengalaman music yang berbeda. Seperti McClary, bagi Cusick, makna gender itu terlampir di dalam musik dan bersifat tuntas dan permanen.

Judith Grant, mengatakan bahwa cara pandang semacam ini adalah cara pandang ortodoks dalam feminisme. Banyak feminis radikal berkeyakinan bahwa terdapat pengalaman kaum perempuan yang benar-benar berbeda bahkan sangat kuat dibandingakan pengalaman kaum laki-laki. Persoalannya, tidak pernah ada bukti bahwa cara dan gaya bermusik perempuan itu benar-benar berbeda dari cara dan gaya laki-laki. Akibatnya, terkesan bahwa kaum perempuan hanya mengulang cara laki-laki, atau menjadi “perempuan dalam baju laki-laki.” Pada sisi yang lain, pemahaman radikal tersebut bahkan dapat terjerumus menjadi pemahaman yang istimewa yang berpotensi memonopoli apa yang dipandang sebagai identitas musikal perempuan.

Oleh sebab itu, dalam hubungannya dengan pendidikan masakini, tugas para guru dan ahli social adalah menciptakan ruang yang membebaskan kaum perempuan dan kaum terpinggirkan (marjinal) lainnya dari tekanan dan paksaan. Kebanyakan pendidik musik, atau musikolog tradisional sepakat bahwa pendidikan dalam masyarakat demokratis harusnya mendorong siswa untuk peka terhadap gender, kelas, etnisitas, dan budaya, untuk mereka gunakan dalam membangun identitas musikal mereka sendiri dan membebaskan berbagai perbedaan dari segala paksaan. Namun yang tidak boleh dilupakan, bahwa hal itu tidak mungkin terjadi dalam ‘kekosongan kekuasaaan,’ seperti yang diperingatkan Lawrence Cahoone, bahwa demokrasi bukannya bertujuan meniadakan kekuasaan, melainkan untuk membebaskan. Tujuan demokrasi, seperti disarankan John Ralston Saul dan Caoone adalah untuk berkomitmen terhadap nilai dalam diri setiap orang, dan sumbangan setiap orang secara kultural.

Hal lain yang tidak boleh dilupakan ialah bahwa pandangan absolutisme atas musik tidaklah seluruhnya salah dan harus ditiadakan. Sebagaimana dikatakan Subotnik, tidak peduli latar belakang budaya apapun, seorang siswa yang belajar music tetaplah harus mempelajari bentuk dan struktur musik sebelum bisa memahami bagaimana informasi sosial diangkut oleh musik, atau bagaimana bunyi memiliki referensi sosial, dan bagaimana semua informasi itu distrukturkan dan digunakan oleh suatu komunitas.

Dengan demikian, maka sumbangan para post-strukturalis dan feminis radikal atas pengetahuan musik adalah memberi kepekaan dan kepedulian dan kekritisan lebih atas bagaimana musik ditularkan melalui pendidikan. Pada akhirnya, seperti disarankan Edwar Said, pendidikan musik harus melampaui politik ‘saling menyalahkan’ untuk bisa melihat bagaimana identitas, masyarakat, dan budaya musik yang berbeda saling tumpang tindih. Tugas utama pendidikan musik, karena itu, adalah membantu anak-anak membangun identitas music mereka sendiri, sembari menolong mereka berlapang dada atas perbedaan dan memandang secara universal.

oleh teraseni | Agu 11, 2016 | Uncategorized

Kamis, 11 Agustus 2016 | teraSeni ~

Wanci merupakan pertunjukan

ketiga dari PAT 4 Jurusan Seni Teater STSI Padangpanjang dari Komunitas

Teater Satu Lampung, yang tampil di Gedung Teater Mursal Esten STSI

Padangpanjang tahun 2009 lalu. Tulisan ini adalah semacam review dan

refleksi atas pementasan itu.

Hari itu, setelah cukup lama menunggu-nunggu, akhirnya peserta dan para undangan yang datang

dari dalam maupun dari luar kota berdatangan menuju Gedung Teater Mursal Esten, di mana pertunjukan monolog dari Teater Satu Lampung berjudul Wanci akan dipentaskan. Penonton mulai mempersiapkan dirinya masing-masing. Meski harus duduk berdempetan, karena jumlah penonton yang melebihi ketersediaan bangku penonton, namun mereka berusaha untuk tetap tenang.

Besarnya rasa keingin tahuan mereka terhadap pertunjukan yang akan digelar, membuat sebagian penonton rela mengambil posisi duduk di lantai, sehingga jarak penonton cukup dekat dengan bibir panggung.

|

Ruth Marini, dalam salah satu adegan

monolog Wanci karya Imas Sobariah,

Produksi Teater Satu Lampung

(Sumber Foto:

www.ulunlampung.blogspot.com)

|

Jarak penonton yang cukup dekat dengan panggung tataan sett yang mengisi keseimbangan panggung terlihat cukup jelas. Ketika cahaya lampu mulai menyoroti panggung, dengan jelas terlihat pada bagian depan arah kanan penonton terdapat properti berupa keranjang-keranjang besar, seperti yang biasanya dipanggul di pundak para pemulung. Pada bagian belakang panggung arah kiri penonton, terdapat beberapa sett dengan property yang sama dan beberapa level berukuran 1 m persegi. Di bagian tengah panggung terdapat beberapa level dengan ukuran kurang lebih 1 m x 50 cm. Pada bagian paling belakang, terdapat level yang melintang dari wing kiri sampai wing kanan dari arah penonton. Dan pada level tersebut terdapat sebuah konstruksi kayu yang dipasang secara tidak beraturan.

Semua set dan properti itu menggambarkan sebuah areal prostitusi kumuh yang terletak di pinggir rel kereta api. Dari sela-sela gerbong-gerbong tua, tampak seorang perempuan setengah baya mengenakan pakaian compang-camping serta kacamata gelap. Di bibirnya mengepul asap rokok yang dihisapnya dalam-dalam. Sesekali di bibirnya keluar sapaan genit yang tidak lama kemudian berubah menjadi sumpah.

Setelah menyaksikan beberapa adegan, penonton segera diseret memasuki dunia seorang pelacur. Ia (Icih), telah menyadari bahwa hidup yang dijalaninya selama ini tidak mungkin lagi untuk terus dilalui. Ia menyadari bahwa tidak wajar jika seorang manusia tidak menginginkan keluarga serta anak-anak yang mengelilingi mereka. Dengan penuh sesal pada masa lalunya dan segenap sisa ketulusan yang coba ia pertahankan, Icih akhirnya dinikahi oleh seorang laki-laki yang mau menerima dia apa adanya. Icih mencoba menjadi manusia baik dan menjalani kehidupan secara normal, sampai akhirnya memiliki dua orang anak. Tetapi dalam melewati kehidupan yang panjang dengan suaminya, tanpa disangka ternyata suaminya adalah germo. Sementara anaknya kemudian mengikuti jejak sejarah ibunya. Sang ibu mencoba menyelamatkan anaknya yang kecil, ia berjuang keluar dari pusaran itu, tapi gagal. Ia lalu mencoba bunuh diri.

Ruth Marini yang memainkan peran pelacur, membuka adegan dengan berjalan bagai malaikat diikuti oleh musik yang menghanyutkan. Dia menghunus rokok dan menyulutnya dengan gerakan seperti penari ballet. Sesekali ia duduk sambil melihat sekeliling seakan-akan menunggu sesuatu. Adegan itu membuat penonton penasaran untuk tahu kisah selanjutnya. Kemudian begitu Ruth mulai bicara, suaranya yang serak tapi terkontrol dan terolah mendorong kita masuk ke dalam duka wanita Sunda dengan rasa penuh simpati. Dalam beberapa adegan Ruth mengubah-ubah warna vokalnya. Berjalan liar menirukan seorang pelacur. Tatapan penuh birahi yang tanpa sadar di dalamnya tersimpan duka yang mendalam. Sesekali Icih berjoget sensual, tapi juga tak urung kejam. Semuanya dilaksanakan dengan terperinci namun tak berlebihan.

Beberapa adegan berlalu, penonton dibuat sadar bahwa Wanci adalah perpaduan yang hebat antara naskah yang kaya akan kemungkinan, di padukan dengan visual yang memikat di atas pangung, dan juga pemain yang sangat berbakat dan tekun, serta sutradara yang cukup kaya akan ide. Selain itu, kemampuan Uthe dalam memanfaatkan setiap ruang yang ada membuat ruang panggung mampu dimanfaatkan dan digunakan dengan maksimal. Makanya, penonton yang hadir selama dua jam tampak larut dan terperangkap pada kisah Icih yang memilukan sekaligus satir.

Lampu black out, pertunjukan pun selesai diiringi dengan tepuk tangan oleh penonton untuk menyambut seorang Ruth Marini yang bisa dikatakan cukup berhasil memerankan karakter Icih. Aktor cantik yang berperan sebagai Icih ini mendapat sambutan hangat dari penonton, yang sambil bersalaman dan ada juga penonton yang meminta tanda tangan. Ruth Marini seperti siap panen ketika ia dikelilingi oleh para penonton yang menyimpan haru dan kesan yang dalam pada Icih yang baru saja diperankan Ruth.

Pada umumnya penonton cukup puas dari pertunjukan malam itu. Secara penyajian ata bagaimana seharusnya seorang aktor dalam memerankan karakter, penampilan Ruth memerankan Icih cukup membantu penonton untuk mengambil hikmat lebih. Tidak saja tentang posisi perempuan marginal, tetapi juga tekhnik untuk memerankan suatu karakter. Penonton dapat melihat nikmatnya Ruth Marini dalam memerankan karakternya. Dialog-dialog diiringi ekspresi dan gestur yang kuat seakan-akan mensugesti penonton untuk ikut tertawa ketika Icih tertawa, dan mengajak penonton turut bersedih ketika Icih sedang bersedih. Semuanya pada malam itu sangat cair, terlihat tanpa ada rasa beban sedikitpun. Tentunya hal ini dapat menjadi contoh, tentang bagaimana penyajian dapat dimatangkan untuk menjadi seorang aktor yang siap tempur di atas panggung.

Di saat pertunjukan, dapat dilihat pada sekeliling bangku penonton, bahwasanya tidak ada satupun yang ingin melewatkan satu adegan pun dari pertunjukan tersebut. Pada dasarnya penonton memang sadar bahwa malam itu hanyalah sebuah pertunjukan. Akan tetapi, tontonan yang kuat memaksa penonton untuk menjadi tidak yakin, dan memberikan kesan bahwasanya di atas panggung benar-benar Icih yang darah daging.

Semua adalah bukti dari kepiawaian sutradara dan aktor menemukan bentuk pertunjukan yang cocok untuk mengangkat naskah Wanci tersebut. Meskipun sett serta properti yang minimalis, namun cukup baik dikuasai oleh aktor, dan sama sekali tidak membuat aktor canggung di atas panggung. Semuanya terkesan mengalir, meskipun ada sedikit kejanggalan, hal tersebut terasa tidak terlalu penting di permasalahkan ketimbang pertunjukan secara keseluruhan. Dalam arti kata lain, tidak membunuh karakter aktor, malah sebaliknya. Sett tetap berfungsi pada koridornya yaitu sebagai pendukung sebuah pertunjukan. Adapun kelemahan dari pencahayaan sama sekali tidak berdampak buruk pada pertunjukan malam itu, sebab penonton terlihat fokus dan tidak ingin melewatkan setiap tindakan yang dilakukan sang aktor.

Monolog berjudul Wanci yang ditulis dengan cukup baik oleh Imas Sobariah (lulusan Seni Teater STSI Bandung), memunculkan sebuah puisi yang indah tentang ketidakberdayaan perempuan. Pertunjukan yang ditonton pada malam itu terasa seperti “sudah jatuh ditimpa tangga pula”. Ternyata nasib wanita dalam realita jauh lebih tragis dari yang kita bayangkan. Mengenaskan. Sayang sedikit di penutup pertunjukan waktu permainan terkesan diulur-ulur sehingga tempo permainan juga terkesan lambat.

Keberhasilan Imas Sobariah menulis monolog Wanci, pastinya tidak terlepas dengan latar belakang pengalaman panggung yang ia miliki. Hal itu membuat karakter dalam naskah itu menjadi kaya akan interpretasi, yang menunjukkan berbagai pertimbangan yang cukup matang dalam penulisannya. Atas karyanya ini. Imas pantas untuk mendapat kehormatan dan apresiasi lebih, mengingat masih sedikitnya penulis drama wanita di Indonesia. Tapi bukan semata-mata karena sang penulis Wanci adalah seorang perempuan, melainkan juga karena jika dilihat dari karyanya, Wanci punya kualitas yang cukup layak untuk dipertimbangkan.

oleh teraseni | Agu 10, 2016 | Uncategorized

Rabu, 10 Agustus 2016 | teraSeni ~

Menimbang Lapuk adalah

sebuah naskah teater yang ditulis Dela Nasution dan pernah

dipentaskannya pada tahun 2011 lalu di Taman Budaya Sumatra Barat atas

dukungan Empowering Women Artists Yayasan Kelola. Naskah Menimbang Lapuk

mengisahkan seorang perantau yang berasal dari Minangkabau untuk

mengadu nasib di kota besar Jakarta. Dela yang memerankan tokoh Etek

harus membiayai ‘tiga’ orang ponakan, yaitu anak dari adik perempuannya

yang telah meninggal dunia.

Hal itu tentulah tidak

gampang, karena Etek, sebagai seorang perempuan harus bertindak sebagai

kepala keluarga untuk menafkahi ‘dua’ orang ponakan yang masih sekolah.

Apalagi, ponakan yang paling tua seorang laki-laki yang terlalu idealis

dalam mencari pekerjaan. Malah terkesan, ia terlalu sibuk dengan urusan

‘kemanusiaan’nya sebagai aktivis yang berdemonstrasi untuk membela

hak-hak rakyat.

Perantau Minang yang miskin, atau masyarakat perantau yang marjinal, itulah mungkin yang dapat ditangkap lewat pementasan lakon Menimbang Lapuk

karya sutradara Dela Nasution ini. Dela Nasution selaku seorang

penulis lakon dan sutradara sepertinya ingin memperlihatkan bahwa

budaya, bahasa, dan adat-istiadat serta sejarah ‘perempuan’ yang telah

mapan di Minangkabau ternyata masih mentah di tengah kota besar seperti

Jakarta.

Bundo kanduang, sumarak rumah nan gadang, dan

limpapeh rumah gadang adalah analogi-analogi yang sesungguhnya

terlanjur dan terlalu ‘manis’ untuk menggambarkan perempuan Minangkabau. Terlanjur

‘manis’, karena perempuan di Minangkabau adalah sosok

makhluk yang dianggap lemah lembut, tidak berwibawa tapi melahirkan

‘keelokan’ nagari. Ia tidak memiliki keberanian namun mempunyai wilayah

berupa tanah pusaka.

|

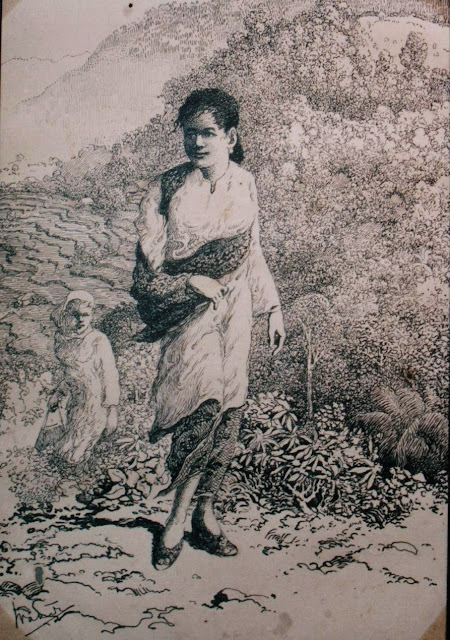

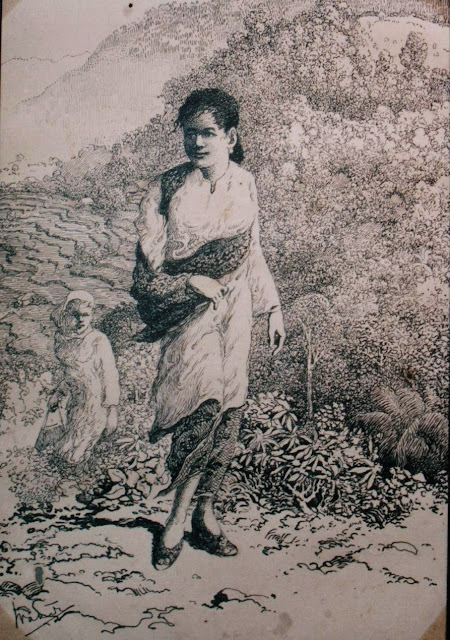

Gambaran Perempuan Minang

dalam lukisan karya Wakidi (1969)

(Sumber Foto:

www.visualheritageblognasbahry.blogspot.com) |

Tidak demikian halnya di dalam naskah

Menimbang Lapuk, tokoh Etek telah keluar atau mungkin tercampak dari lingkaran perempuan Minang yang selalu dianalogikan manis tersebut. Lalu sebuah pertanyaan muncul, kenapa bisa demikian? Mungkin ini bisa dikaitkan dengan daerah rantau. Memang daerah rantau sudah barang tentu bukan lagi kampung halaman yang secara sosial bisa diajak kompromi. atau barangkali persoalan ekonomi yang menghimpit dan persaingan hidup yang ketat. Maka hal demikian telah memaksa perempuan Minang yang biasanya dipandang mapan atas kodrat keperempuanannya kini dengan hidup yang termarjinalkan di tengah msyarakat kota besar menjadi seorang perempuan perkasa, tangguh, terkesan keras dengan dialektikanya yang sarkas.

Kota besar bagi sebagian orang mungkin saja bisa menjadi semacam Sorga Dunia dengan segala kemudahan yang bisa didapat melalui kekayaan harta benda. Kota memang menawarkan kemegahan dan hiburan yang menjanjikan kenikmatan dengan berbagai alternativ. Tapi bagi masyarakat yang marjinal yang hidup dalam ekonomi serba terbatas seperti tokoh etek dalam naskah Menimbang Lapuk, kota tentu saja merupakan hal sebaliknya, dimana kota akan terlihat seperti medan juang yang mengerikan dan penuh kekerasan, atau seperti pertaruhan di meja judi dimana setiap orang akan mencuri-curi setiap kemungkinan agar dapat meraup setiap keuntungan yang berlipat.

Tentu saja dalam hal ini tokoh etek tidak lagi bisa berpegang terhadap adat istiadat dan sejarah keperempuanannya seperti perempuan dalam konsep di Minangkabau, apalagi terhadap pola bahasa dalam dialektika yang tertata seperti kato nan ampek, dimana dalam praktiknnya dibutuhkan kepekaan sosial. Bagi tokoh EEtektek entah secara sadar atau tidak, daerah rantau seperti kota Jakarta adalah sebuah medan juang yang kasar dan keras tentu saja dalam stuasi ini keberanian dan harga diri harus ditunjukan dengan tegas dan disampaikan dengan bahasa-bahasa sarkas pula.

Di akhir cerita, Yoga yang merupakan keponakan laki-laki yang paling tua tertangkap oleh aparat Polisi waktu berdemonstrasi di depan gedung DPR. Kabar tertangkapnya Yoga ini merupakan kemalangan yang datang secara beruntun, dimana sebelumnya tokoh Etek telah bersedih hati karena Bening yang merupakan koponkan paling keci tidak bisa melanjutkan pendidikan kesekolah yang bermutu karena persoalan ekonominya yang morat marit. Dua peristiwa ini akhirnya membuat tokoh Etek luluh dengan ber urai air mata, maka sebuah kesimpulan, bahwa tokoh Etek secara piskologi adalah perempuan yang bukan secara kebetulan bisa berubah lembut. Dan secara antropologi, ia adalah perempuan bersama sejarahnya yang tidak mungkin bisa terlalu jauh dari konsruksi takdir keperempuanan, maka wajar bila air mata menjadi solusi terakhir bagi Etek.

Tentang Pilihan

Teater yang merupakan salah satu seni pertunjukan, merupakan kesenian yang paling dianggap komplit, karena melibatkan beberapa unsur kesenian yang lain di dalam pertunjukannya. Sebut saja misalnya ada gerak tarian, nyanyian, musik, akting, dan seni rupa. Maka di dalam pertunjukan Menimbang Lapuk, Dela Nasution berhasil mengkolaborasikan setiap unsur seni tersebut menjadi sebuh pertunjukan yang utuh ke dalam artistik pemanggungan teater.

Tentu saja keberhasilan di atas tidak terlepas dari jam terbang atau pengalaman dari banyaknya naskah-naskah yang telah disutradarai Dela Nasution, sehingga porsi dari setiap elemen seni pertunjukan menjadi terasa pas di dalam karya pementasan Menimbang Lapuk. Sebagai contoh, psikologi perantau Minang dapat digambarkan dengan dendang-dendang ratok yang dijadikan sebagai ilustrasi musik pertunjukan, atau bagaimana keceriaan anak-anak yang akan menuju dewasa dapat terwakilkan dengan tari-tarian. Maka keberhasilan dalam menyatukan setiap elemen seni ke dalam sebuah seni pertunjukan teater dapat dikatakan sebagai pilihan estetika yang pas bagi seorang sutradara. Sebagaimana dikatakan Wadjid Anuar, objek estetika merupakan bentuk cita manusia yang tetinggi, keindahan adalah suatu pengalaman-penglaman seorang seniman.

Seorang seniman dalam menciptakan karya sangat dibutuhkan sensitifitas, baik terhadap yang bersifat vertikal maupun yang bersifat horizontal. Sensitifitas yang bersifat vertikal, akan melahirkan karya-karya yang bersifat eksistensial, seperti hubungan dengan Tuhan, atau keraguan tentang keberadaan dan kebenaran manusia itu sendiri. Karya-kaya seperti ini sekarang lebih dikenal dengan sebutan karya Absurd.

Sementara itu densitifitas yang bersifat horizontal akan melahirkan kritik-kritik sosial dan berbau kepedulian kepada lingkungan sekitar. Di dalam buku Seni Dan Kehidupan Tommi F Awuy mengatakan Seniman yang muncul dari gejolak pisikis pada hakekatnya adalah sebuah sublimasi atau katarsis menurut bahasa Aristoteles dan Sigmund Freud. Friederich Nietzsche bahkan melihat bahwa gaya hidup seorang seniman itu layaknya seperti dewa-dewa dalam mitologi Yunani, misalnya Dionysius Sang Dewa Pemabuk, pengganggu atau pembuat onar, namun penuh dengan gejolak perasaan cinta.

Maka dapat dikatakan, bahwa sebuah karya seorang seniman dapat dikatakan berasal dari kecintaannya terhadap hal-hal yang diamati. Tentu saja dalam hal ini, bagi Dela Nasution kebudayaan Minang dan persoalan masyarakat perantau yang menanggung beban ekonomi dengan susah payah serta termarjinalkan di tengah gemerlapnya kota besar telah menyentuh perasaannya dan kemudian menjadi cikal-bakal gagasan atau ide karya Menimbang Lapuk. Lebih dari itu, tentu saja Menimbang Lapuk pada dasarnya adalah pandangan dan sikap Della atas fenomena perempuan Minang di perantauan.

Secara keseluruhan petunjukan Menimbang Lapuk menggambarkan kehidupan sebuah keluaraga dengan ironi ditengah kota besar. Ironi yang dimaksud ditemui dari beberapa peristiwa yang terdapat di dalam naskah lakon. Misalnya, seorang anak yang bernama Bening ingin melanjutkan sekolahnya ke SD yang lebih bagus dan berkualitas, namun keinginan tersebut hanya tingal keinginan dan menjdi mimpi yang tidak bisa diwujudkan hanya lantaran persoalan ekonominya yang morat-marit.

Meski secara nilai dan kecerdasan Bening bisa bersaing dengan teman-teman seangkatannya, namun tetap saja Bening yang sesungguhnya memiliki kecerdasan lebih dari teman-teman lainnya harus bersedih untuk menerima kekalahannya yang dianggap sungguh tidak adil itu.

Contoh lain terdapat pada tokoh lain, yaitu Yoga keponakan paling besar yang terlalu sibuk mengurus persoalan sosial dengan berdemonstrasi untuk membela hak-hak rakyat kecil, sementara Yoga tidak bisa melihat kesusahan seorang Etek yang bersusah payah untuk membiayai dua orang adinya untuk bersekolah. Yoga selalu beralibi bahwa memebela hak-hak rakyar kecil harus disokong dan Yoga tidak mau dibilang kurang solid oleh teman-teman yang melakukan pembelaan terhadap rakyat kecil tersebut.

Di sepanjang pertunjukan Dela Nasution kita dapat membaca pesan-pesan yang ingin disampaikan. Setidaknya dari pesan-pesan itu dapat diambil sebuah kesimpulan. Dela seakan-akan ingin mengatakan kepada penonton bahwa sesungguhnya ada dua pilihan di dalam kehidupan ini. Pilihan pertama adalah rasa keinginan dan yang kedua rasa yang didasari oleh kebutuhan. Maka di dalam pertunjukan Menimbang Lapuk banyak dihadirkan gambaran bahwa banyak keinginan-keinginan yang kemudian tidak bisa diwujudkan, malah mungkin berujung pada kekecewaan. Dalam hal ini ada pesan tersirat yang ingin disampaikan Dela, tampaknya, ialah bahwa di dalam kehidupan sesungguhnya hal yang terpenting bagaimana kita bisa memilah antara keinginan dan kebutuhan, dan sejauh mana kita bisa melihat bahwa kebutuhan ada pada posisi prioritas utama bila dibandingkan dengan keinginan. Apalagi, jika itu terjadi dalam kehidupan di kota besar, dalam lingkungan urban yang kompleks.

oleh teraseni | Agu 9, 2016 | Uncategorized

Selasa, 9 Agustus 2016 | teraSeni ~

Pertengahan bulan Agustus 2016 ini masyarakat seni pertunjukan di beberapa kota di Indonesia akan mendapatkan kesempatan untuk menyaksikan duel karya dua koreografer tari kontemporer Indonesia, yakni Eko Supriyanto dari Surakarta dan Ali Sukri dari Padang Panjang. Kedua koreografer yang tengah sama-sama mendapatkan banyak sorotan di dunia seni pertunjukan ini, akan menampilkan karya masing-masing secara bersama, yakni tra•jec•to•ry dan Tonggak Raso.

Kedua karya ini dipertemukan karena berangkat dari konsep dan dasar filosofi penciptaan yang hampir serupa, yakni berangkat dari penggalian atas seni beladiri silat. Hal yang membedakan, adalah silat yang yang dijadikan titik berangkat oleh kedua koreografer, karena keduanya berasal dari latar budaya yang berbeda, dan masing-masing sepakat untuk berangkat dari khasanah seni beladiri silat di budayanya masing-masing. Ali Sukri, akan mencoba mengeksplorasi silek Minangkabau, sementara Eko Supriyanto dari silat Jawa.

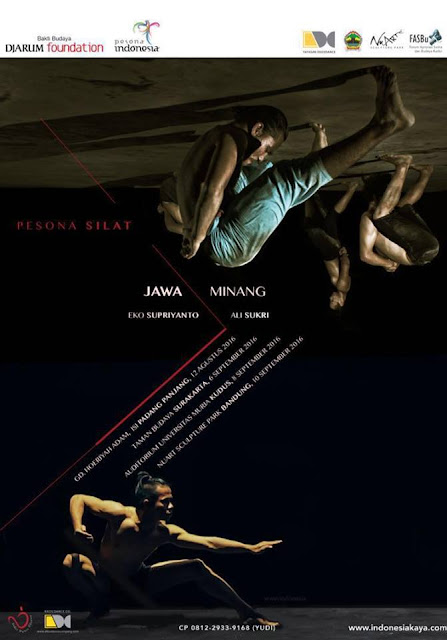

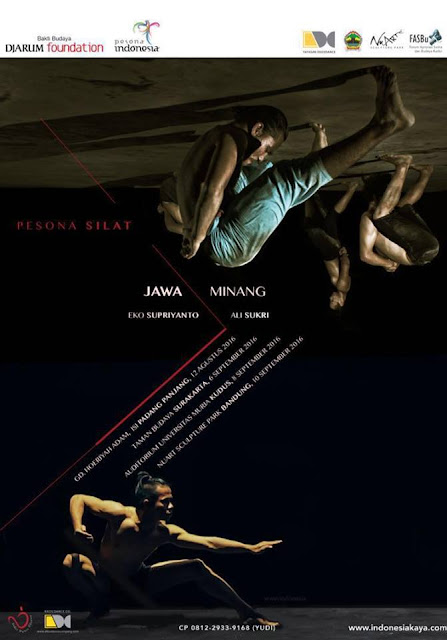

|

Pergelaran Pesona Silat Jawa-Minang

akan mempertemukan Eko Supriyanto (Surakarta)

dan Ali Sukri (Padang Panjang),

masing-masing

dengan karya

tra•jec•to•ry dan Tonggak Raso |

Meski memiliki kesamaan dasar filosofi penciptaan, namun karya yang akan ditampilkan oleh kedua koreografer dipastikan akan menampilkan ciri dan gaya yang berbeda. Selain perbedaan latar budaya silat yang dijadikan bahan eksplorasi, perbedaan juga akan timbul karena karya dua orang koreografer ini berbeda generasi. Eko Supriyanto memasuki fase puncak karirnya pada tahun 2000-an hingga sekarang, dan Ali Sukri baru muncul sekitar 10 tahun sesudahnya.

Perbedaan gaya dan karakter tersebut sesungguhnya terepresentasikan secara signifikan dalam karya-karya mereka berdua sejauh ini. Meski keduanya memiliki kualitas stamina, endurance, kecerdasan, dan kepekaan visual yang sama kuat, namun cara pandang mereka terhadap penciptaan karya masing-masing sangat berbeda.

Demikian pula halnya yang akan terjadi dalam projek yang diberi judul Pesona Silat Jawa-Minang ini. Ali Sukri, dengan dasar silek Minangnya, menciptakan Tonggak Raso dengan mengambil sudut pandang ke arah luar, di mana ia merasa pentingnya sebuah tonggak dalam diri seseorang sebagai mekanisme pertahanan diri dalam menerima berbagai pengaruh dari lingkungan luarnya. Sementara, Eko Supriyanto, yang memiliki dasar Silat BIMA di Magelang, memilih untuk menggali ke dalam, menelusuri akar tanah dan filosofi leluhurnya sebagai upaya penguatan identitas, yang ia wujudkan dalam sebuah interpretasi gerak yang dituangkannya dalam karya tra.jec.to.ry.

Projek duel koreografi Pesona Silat Jawa-Minang ini didukung oleh Kementerian Pariwisata Republik Indonesia dan Bakti Budaya Djarum Foundation serta bekerjasama dengan berbagai lembaga seni yaitu Yayasan Ekosdance, Taman Budaya Jawa Tengah di Surakarta, Universitas Muria Kudus, dan NuArt Sculpture Park, Bandung. Pesona Silat Jawa-Minang akan melakukan tur petas keliling di pulau Sumatera dan Jawa, dengan mengunjungi titik-titik yang dianggap potensial untuk perkembangan seni pertunjukan di Indonesia.

Direncanakan, pementasan akan berlangsung pada tanggal 12 Agustus 2016 pukul 19.00 WIB di Gedung Hoeriyah Adam, ISI Padang Panjang; tanggal 6 September 2016 pukul 19.00 WIBdi Taman Budaya Jawa Tengah, Surakarta; tanggal 8 September 2016 pukul 19.00 WIB di Auditorium Universitas Muria Kudus; dan tanggal 10 September 2016 pukul 19.00 WIB di NuArt Sculpture Park, Bandung.

Eko Supriyanto, meyelesaikan program S1 di ISI Surakarta, dan kemudian melanjutkan studi magisternya di UCLA, AS dalam bidang Koreografi dan Seni Pertunjukan dengan dukungan dari beasiswa Ford Foundation, Asian Cultural Council, dan UCLA. Program doktoralnya diselesaikan di Universitas Gajah Mada, Yogyakarta pada tahun 2015 dalam kajian Seni Pertunjukan. Pengalaman menari dimulai Eko saat kecil dengan mempelajari beladiri silat di bawah bimbingan BIMA (Budaya Indonesia Mataram) dan tari-tarian Jawa, di Magelang, Jawa Tengah.

Karya-karya Eko telah medapat apresiasi secara luas oleh masyarakat dunia, baik di Indonesia maupun di negara lain, seperti di Amerika Serikat, juga di berbagai panggung dan festival prestitius di Asia, Australia, Afrika dan Eropa. Eko pernah terlibat sebagai penari dalam tur konser Drowned World penyanyi Madonna pada tahun 2001, dan bekerja sebagai Konsultan Tari dalam karya Los Angeles and National Tour of Julie Taymor saat memproduksi teater Broadway Lion King.

Dalam dunia layar lebar di tanah air, Eko telah terlibat menjadi aktor, penari, dan koreografer dalam beberapa film antara lain Opera Jawa (Garin Nugroho, 2006) dan Generasi Biru (Garin Nugroho), Kisah Tiga Titik dan Negeri Tanpa Telinga (Lola Amaria), dan film terbaru Sunya bersama Harry Dagoe. Saat ini Eko fokus membangun EkosDance Company dan Yayasan EkosDance yang menjadi wadahnya menghasilkan karya-karya terbarunya seperti Cry Jailolo (2014-2015), yang baru saja menyelesaikan tour dunia ke festival-festival seni pertunjukan kontemporer di Australia, Eropa, dan Asia, serta karya terbarunya Balabala dan SALT karya tunggalnya yang melengkapi Research Performance Trilogy of Jailolo (2017-2018).

Sementara itu Ali Sukri, yang lahir di Pariaman, 28 Oktober 1978, kini merupakan salah seorang koreografer muda asal Sumatra Barat. Tahun 1994, Sukri lulus SMP dan melanjutkan studi ke Sekolah Teknik Menengah mengambil jurusan bangunan. Tetapi karena semua keluarga mengharapkan Sukri masuk ke Sekolah Menengah Karawitan Indonesia akhirnya ia masuk SMKI di Padang. Ia meneruskan pendidikannya di STSI Padang Panjang.

Di STSI Sukri membuktikan kemampuannya dengan menyusun duet Dentuman Gong untuk memperingati wafatnya perintis tari baru Minang: Hoerijah Adam 10 November 1998. Karya ini berkisah tentang seseorang yang berada di lingkungan yang baru dan harus merintis hidup yang baru dari nol. Bulan yang sama, Sukri membuat Baliak Ka-Asa untuk merayakan ulangtahun STSI Padangpanjang dan mendapat sambutan hangat. Di samping belajar dari Ery Mefri dan pendidikan formal di STSI Padangpanjang, Sukri pernah belajar koreografi dari penata tari Boi G. Sakti, Tom Ibnur, dan mengikuti workshop koreografi penati tari Taiwan kenamaan Lin Hwai-min yang diselenggarakan Kelola di Surakarta 2007.

Lulus S-1 STSI tahun 2002, Sukri menjadi guru tidak tetap di SMKI Padang. Baru tahun 2004 ia menjadi dosen di almamaternya, STSI Padangpanjang sambil tetap aktif membuat karya. Tahun yang sama Sukri mendirikan “Sukri Dance Theatre” sebagai wadah kegiatan kreatif. Tahun 2006, Sukri mengambil program pascasarjana di Institut Seni Indonesia Surakarta yang ia selesaikan tahun 2008.

oleh teraseni | Agu 8, 2016 | Uncategorized

Senin, 8 Agustus 2016 | teraSeni ~

Menyoal praktik ‘keaktoran,’ terutama terkait proses dan metode yang harus dilalui untuk menjadi aktor yang baik, tentunya menjadi tantangan tersendiri bagi para aktor teater. Tantangan itu terutama mengemuka bagi para aktor yang terbiasa terlibat dalam pementasan teater yang berbasis pada naskah drama (realisme, surealisme dan absurd), terutama ketika harus berhadapan dengan monolog atau teater yang berbasis pada gagasan dan ‘tubuh’ sebagai teks dalam menyampaikan peristiwa di atas panggung.

|

Monolog Sengketa,

naskah dan sutradara Afrizal Harun (2012) |

Guna menjawab tantangan ini, dibutuhkan para aktor yang memiliki kesadaran kreatif, agar kita tidak hanya mengulang kebesaran nama-nama aktor teater dekade 1980-an dan 1990-an era Bengkel Teater, Teater Kecil, Teater Populer, Teater Koma dan lain-lain. Tentunya, kesadaran keaktoran kita adalah kesadaran hari ini, di mana tradisi keaktoran itu diciptakan.

Radhar Panca Dahana menyebutnya dengan istilah Tiga Kesadaran Seorang Aktor. Dalam catatan Radhar, posisi seorang aktor di dalam pertunjukan teater memiliki peranan yang sangat signifikan. Hal ini ditunjukkan bahwa seorang aktor harus mampu: (1) membuat sebuah panggung menjadi hidup atau merepresentasi kehidupan; (2) aktor harus mampu menjadi representasi terbaik dari penonton dengan seluruh kenyataannya; dan (3) kemampuan seorang aktor di dalam menghidupkan tubuh, pikiran dan emosi di atas panggung, sehingga panggung (teater) tidak sekedar menjadi perkakas yang diletakkan begitu saja, tanpa dihidupkan.

Tiga penjabaran di atas, Radhar meletakkan tiga pondasi utama yang disebut dengan ‘kesadaran’ yang harus dimiliki seorang aktor yaitu kesadaran tubuh, kesadaran akal dan kesadaran jiwa. Rahman Sabur menyebut kesadaran aktor ini sebagai kepekaan aktor dalam mengeksplorasi tubuh atas ‘ketubuhan’-nya, tubuh dengan ‘sosial’-nya, tubuh dengan lingkunganya sampai pada tahap yang lebih sublim bagaimana eksplorasi tubuh atas Tuhannya sendiri.

Jelajah kerja keaktoran tidak pernah berhenti ditulis semenjak Constantin Stanislavsky meletakkan fondasi kerja keaktoran sebagai metode maupun sistem pelatihan menjadi seorang aktor melalui buku An Actor Prepare, diterjemahkan oleh Asrul Sani (1978) dengan judul Persiapan Seorang Aktor. Begitu juga, buku Stanislvasky selanjutnya seperti Building A Character yang diterjemahkan dengan judul Membangun Tokoh (2008), menjadi referensi otentik dikalangan para penggiat aktor teater di Indonesia, Asia, Amerika dan Eropa. Kerja keaktoran tidak bisa hanya mengandalkan instingtif dan intuisi semata. Namun, praktik keaktoran senantiasa berada pada ruang teoretik dan praktik di dalam memperkaya ‘kesadaran’ dirinya sebagai manusia ‘aktor’ di atas panggung teater.

Pertunjukan teater atau monolog dihadapkan pada persoalan teknis tentang bagaimana aktor ‘menyikapi’ tubuh melalui laku berupa gestur dan bisnis akting, vokal, emosi dan keterlibatan aktor dengan elemen spektakel lainnya menjadi satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Artinya, berakting tidak hanya sekadar mengucapkan ‘hafalan’ naskah di atas panggung, tetapi bagaimana seorang aktor harus mampu ‘menghidupkan’ naskah itu sendiri melalui kecerdasan, kesadaran dan kepekaan aktor yang sublim.

Event Monolog untuk Membaca Praktik Keaktoran

Monolog di Era Yunani Klasik (550 SM) telah ditandai dengan kehadiran ‘aktor’ tunggal yaitu Thespis, yang dikelilingi oleh chorus. Sejak itu para aktor monolog disebut sebagai Thespian. Thespis sebagai aktor keluar dari dialog antar tokoh. Bersama chorus, Thespis mengungkapkan narasi panjang berupa puisi, mencoba mengkritisi persoalan internal dan eksternal yang dialami oleh‘tokoh’ melalui narasi soliloqui dan nyanyian dithyramb. Begitulah, soliloqui menjadi embrio lahirnya tradisi monolog. Di Amerika, tradisi monolog diperkenalkan pertama kali pada tahun 1964 sebagai bentuk studi keaktoran.

Monolog dalam perkembangan teater menjadi sebuah genre baru, keluar dari konvensi teater yang berbasis pada naskah drama, memuat dialog antar tokoh di dalam menyampaikan tematik cerita. Aktor monolog merupakan seorang aktor yang berada pada fase in character, yang artinya seorang aktor menjadi bagian dari karakter tokoh yang diperankan di dalam naskah. Walaupun aktor juga memerankan berbagai karakter yang dikenal dengan istilah ‘peran di atas peran’.

Di samping in character, seorang aktor di dalam pertunjukan monolog juga berada di luar karakter tokoh yang diperankannya, disebut dengan out of character. Istilah ini merujuk pada posisi seorang aktor sebagai penutur cerita atau seorang narator, nantinya juga memerankan berbagai karakter di dalam naskah monolog yang dimainkan. Dalam tradisi teater dikenal dengan istilah one man play. Tentunya, istilah ini terus menjadi perdebatan dengan istilah lainnya seperti one man show, mono play, mono drama, dan lain-lain.

Terkait ruang aktualisasi praktik keaktoran di Sumatera Barat, hanya ada tiga kegiatan yang bisa saya ingat terkait dengan iven monolog yaitu Festival (lomba) monolog dengan tema ‘Meminang para Aktor’ pada tahun 2005, pementasan monolog dalam kegiatan Rumah Budaya Nusantara (RBN) KSST Noktah bertajuk Minangkabau Arts Festival pada 23-28 Desember 2013 dan Medan Monolog pada 20-24 Oktober 2014 yang juga digagas oleh KSST Noktah. Setelah itu, boleh dikatakan tidak ada lagi iven monolog di Sumatera Barat.

Potensi keaktoran di Sumatera Barat saat ini boleh dikatakan mampu berkompetisi dalam percaturan teater secara nasional. Namun yang menjadi kelemahan adalah minim-nya event monolog di Sumatera Barat, sehingga kita sulit melakukan pemetaan dan membaca progesivitas potensi keaktoran yang dimiliki oleh berbagai kelompok independen, UKM Seni (teater) dan Program Studi Seni Teater ISI Padangpanjang. Namun, Sumatera Barat masih bisa bangga setelah menjadi juara 1 monolog dalam Festival Seni Mahasiswa Nasional (Feksiminas) di Palangkaraya tahun 2014. Namun, setelah itu apa?

Aktualisasi keaktoran (monolog) di Sumatera Barat melalui event monolog menjadi program penting saat ini, karena di sanalah kita bisa bercermin, melakukan pemetaan atas progresivitas praktik keaktoran yang tidak hanya selesai di warung kopi saja, tetapi benar-benar berada pada ruang laboratory, bercermin di ruang kaca, sembari berucap “saya aktor? lalu apa yang harus saya lakukan sebagai aktor?” pertanyaan ini terus menerus menjadi stimulan dalam setiap eksplorasi dan elaborasi praktik keaktoran. Event Minangkabau Monolog Festival (MMF) adalah sebuah tawaran atas aktualisasi praktik keaktoran di Sumatera Barat yang dilaksanakan setiap tahunnya. Semoga!

(Pernah dimuat di Harian Padang Ekspress, Minggu 15 November 2015)

oleh teraseni | Agu 8, 2016 | Uncategorized

Senin, 8 Agustus 2016 | teraSeni ~

Ungkapan Chairil Anwar dalam bait pertama puisinya Lagu Siul, yang berbunyi “Adakah kematian menjadi arti atas ketidak berdayaan?” merupakan pertanyaan yang mencerca kepedihan tentang kematian.

Bertahan dalam kepasrahan bukan berarti menolak kenyataan. Seperti

“Ajal di cerlang caya matamu,” adalah harapan terputus oleh kenyataan

yang bernama takdir. Seperti laron yang mengharap terang, setelah

tenggelam dalam gelap akhirnya terbakar dan mati oleh harapan sendiri.

Di baris terakhir pada bait pertama Chairil seakan tidak peduli, sebuah

keterpaksaan yang sederhana, “Ku kayak tidak tahu saja,” dan ternyata ia

tidak mampu bersikap tidak peduli.

Ada tema

bertendensi romantis pada bait kedua, tentang keremajaan yang terbuai

dan terbakar oleh dendam terhadap kekasih. “Kau kawin, beranak dan

berbahagia,” jelas bukan simbol terhadap perilaku yang menyimpang dari

diri si penulis. Seperti pernah dikatakan teman dekat Chairil Anwar,

Asrul Sani bahwa kebanyakan tema puisi-puisi Chairil bertemakan in-door – bermuara dari kegelisahan pribadi dan rumah tangga.

|

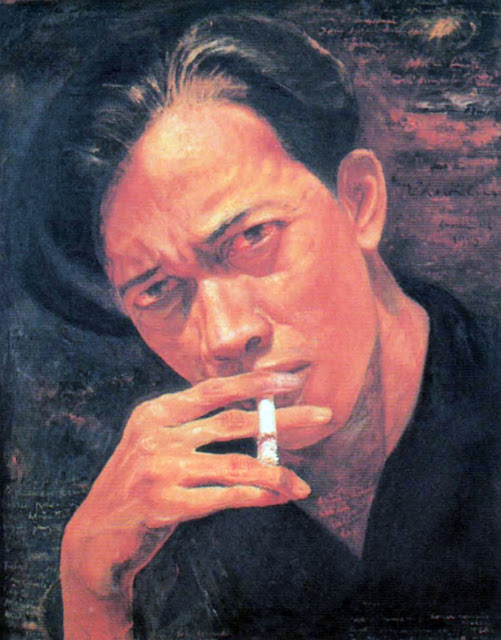

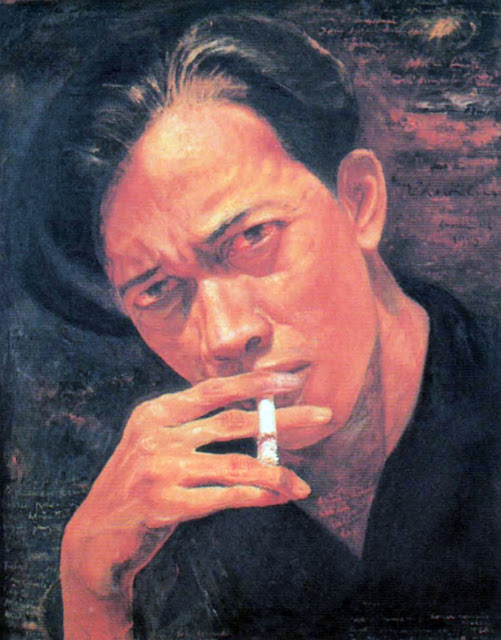

Lukisan cat minyak di atas kanvas berjudul

Chairil Anwar, berdimensi 95x75cm,

karya Gusti Solihin

(Sumber Foto: www.arsip.galeri-nasional.or.id) |

Layaknya manusia ditinggal kekasih, Chairil tidak menemukan jalan keluar karena tidak satu pun tempat mau menerima. Maka ia menganggap dirinya sebagai Ahasveros yang dikutukan Eros. Pengembalian kepada mitologi yang diyakini adalah akibat kepercayaan yang semu dan usaha untuk mempersonifikasikan dirinya – dalam hal ini Chairil kembali berada di jurang yang mencemaskan.

“Jadi baik kita padami Unggunan api ini,” adalah perlawanan terhadap muara kegelisahan, penyebab dari akhir perjalanan yaitu mati. Chairil mencoba memintasi kegamangan dan keraguan karena ia tidak mau menyesal dengan mengatakan “Aku terpanggang tinggal rangka”.

Lazimnya puisi-puisi Chairil yang lahir dalam suasana perang, maka setiap penyelesaian seolah-olah tidak lagi mengenal kata selain mati. Kebanyakan manusia ketika ditimpa derita justru menginginkan lebih agar penderitaan itu semakin menjadi. Kemiskinan adalah hal biasa, seperti dikatakan Chairil Anwar dalam puisi Sebuah Kamar bahwa “sebuah jendela menyerahkan kamar ini pada dunia,” untuk dilihat dan diratapi. Ia justru tidak menemukan kepedulian selain tatapan , “bulan yang menyinar ke dalam,”. Tidak ada yang mau peduli meski Chairil meneriakkan tentang penghuni yang “bernyawa,” dan tentang dirinya yang berontak.

Apa yang dimaksud dengan ,”tersalib di batu,” dimana seorang terpaku tanpa daya dan sementara itu bulan hanya bisa bersinar? Sedikit terselip kesan akan harapan kepada orang lain yang tersalib meski dalam ketidak berdayaan yang sama? Ada ruang ke-Tuhanan dari kata , ‘salib’ yang terpaku bisu dan tidak mampu menolong. Dalam hal ini apakah Chairil sedang mencoba untuk menggugat Tuhan itu sendiri yang membiarkan kemiskinan di depan mata? Penderitaan yang sama juga menimpa sosok “ibuku tertidur dalam tersedu,” adalah naluri wanita yang rentan dan lemah. Lain halnya dengan si bapak yang “terbaring jemu,”, oleh harapan yang terkikis, kandas dan membosankan.

Apakah hal sama juga terjadi di luar sana, di luar rumah yang dikatakan sebagai “keramaian penjara sepi selalu,”. Ia sendiri dengan ke empat saudaranya sesak dalam sempitnya kamar, “3×4 m,” sebuah ukuran di luar kelayakan.

Jelas terlihat in-door-nya puisi Chairil kali ini setelah menceritakan ratapan keluarganya sendiri dalam ketidak berdayaan. Bahkan ia menantang dengan mengatakan, “Aku minta adik lagi pada ibu dan bapakku,”. Chairil kembali memotong garis penyesalan menjadi kesengsaraan berikutnya. Selain itu sedikit bimbang tentang eksistensi ibu dan bapaknya, “karena mereka berada di luar hitungan,”. Chairil seolah menafikan keberadaan ke dua orang tua itu dengan menonjolkan harapan hidup bagi kelima anak-anaknya

Dalam puisinya berjudul Malam, Chairil kembali masuk ke dalam rasa takut yang menyesakkan. “Mulai kelam,” saat kekacauan menjelma dalam warna temaram, dingin dan diam. Chairil tidak sendiri di tengah kebutaan yang buntu dan satu pertanyaan “Thermopylae?” pertanyaan adalah persamaan tentang suatu pertempuran yang terjadi di Yunani tempo dulu. Akankah kejadian itu hadir dalam saat bersamaan ketika malam semakin menenggelamkan semangat? Chairil kembali kepada mati, memintas sebelum terjadi. Sama halnya dengan penggal garis penyesalan dalam puisi-puisi sebelumnya. Gambaran suasana perang sangat nyata dan mungkin ia menyaksikan korban-korban berjatuhan dan kebinasan yang musnah.