oleh teraseni | Sep 24, 2016 | Uncategorized

Sabtu, 24 September 2016 | teraSeni~

Dalam teori postmodernisme, retroaksi adalah salah satu jalan untuk mengungkapkan sudut pandang yang berlawanan dengan kehendak modernisme. Dalam konteks seni pertunjukan saat ini, retroaksi bahkan telah menjadi alternatif untuk mengungkapkan sisi lemah dari ‘kemajuan’ yang dijanjikan modernisme. Wajar, bila kini retroaksi kerap menjadi pilihan para seniman dalam menyampaikan gagasannya. Retroaksi kemudian malah menjadi titik balik yang vital untuk mengkaji ulang sejauh mana gagasan pertunjukan kontemporer dapat memuaskan selera estetis dan menyampaikan muatan tematis-nya dengan baik.

Pantomime adalah salah satu produk masa lalu yang kini kembali dipilih oleh para seniman teater. Retroaksi melalui pantomime, sudah banyak dilaksanakan oleh generasi seniman mutakhir. Di jogja misalnya, telah muncul kelompok Bengkel Mime yang dimotori Andy CS. Kelompok ini tidak sekedar membawa bahan mentah dari masa lalu pantomime, tetapi memodifikasinya sehingga tidak mudah di sambung-kaitkan dengan pantomime era Charlie Chaplin.

|

Salah Satu Adegan Godot in Mime,

Pantomimer M Hibban Hasibuan,

Sutradara: Dede Pramayoza |

Di Sumatera Barat, memang tidak begitu banyak seniman atau kelompok teater yang fokus terhadap pantomime. Namun, bukan berarti tidak ada langkah signifikan yang dilakukan oleh seniman yang ‘sedikit’ itu. M Hibban Hasibuan misalnya. Dalam garapan terbarunya yang digelar pada 12 Februari 2014 di gedung pertunjukan Hoeridjah Adam, mahasiswa ISI Padangpanjang ini berani bermain-main dengan naskah absurd Waiting For Godot, yang kini berubah judul menjadi Godot in Mime. Narasi besar Godot yang telah jamak dibahas dalam berbagai sudut pandang, ketika itu seakan segar kembali untuk dibicarakan.

Hibban Hasibuan sebagai pemain pantomime dengan jam terbang yang sudah cukup tinggi, dalam garapan ini dikawal oleh penyutradaraan Dede Pramayoza. Meski Dede Pramayoza lebih senang menyebut dirinya sebagai konsultan karya ketimbang sutradara, karena menurutnya ia lebih banyak memberi ruang kepada M Hiban Hasibuan untuk menciptakan sendiri pola ungkapnya melalui idiom pantomime dalam karya ini.

Pertunjukan malam itu dimulai dengan kehadiran tokoh Gogo (Estragon) di atas panggung. Lelaki ini mulai bergerak ketika cahaya kuning telah menimpanya. Hal pertama yang diperagakan Gogo adalah kesibukannya untuk membuka sepatu. Proses ini berjalan cukup lama tanpa keberhasilan. Alih-alih membuka sepatunya, Gogo malah merasa sakit pada kakinya. Persitiwa berlanjut dengan kehadiran tokoh Didi (Vladimir) yang dimainkan oleh M Hiban Hasibuan. Ia muncul membawa batu di tangannya. Begitu beratnya beban itu sehingga ia harus berjalan terbungkuk-bungkuk.

Sesuai tebakan saya semula, kendala berat dan sakit yang seharusnya menimbulkan keprihatinan, malah menimbulkan kelucuan ketika dimainkan oleh kedua tokoh. Seperti runutan di dalam naskah, kehadiran tokoh-tokoh seperti Lucky dan Pozo serta seorang lelaki mini juga terjadi. Pozo yang digotong menggunakan gerobak oleh anak buahnya Lucky sempat ditebak sebagai Godot oleh Gogo dan Didi. Tapi Pozo membuat mereka kecewa karena nyatanya, ia memang bukan Godot yang ditunggu itu. Gogo dan Didi, juga menebak pria mini penuh keriangan yang hadir setelah Pozo dan Lucky pergi sebagai Godot. Lagi-lagi tebakan ini salah.

Repetisi kehadiran ketiga tokoh terjadi manakala Gogo dan Didi telah beranjak tua. Ketuaan itu ditunjukkan oleh sikap gesture dan jambang yang telah tumbuh di dagu mereka. Bahkan di usia lanjut ini, Vladimir dan Estragon masih menunggu Godot. Tetapi mereka juga melakukan kesalahan yang sama dengan menyangka bahwa Pozo dan lelaki mini yang juga kembali hadir sebagai Godot. Di penghujung pertunjukan, lelaki Mini muncul dengan membawa sebuah kertas besar. Ketika ia menolak disebut Godot, lelaki mini itu menyerahkan kertasnya kepada Didi dan Gogo. Setelah dibuka, tulisan pada kertas itu ternyata “Maaf, Tuan Godot tidak bisa Datang Hari ini”.

Selayaknya pantomime, hampir tak ada kata yang muncul selama pertunjukan dimainkan. Jikapun suara aktor digunakan, hanya untuk menyampaikan rasa sakit atau kecewa berupa tawa, rengekan tanpa kata atau desisan. Sementara, satu-satunya yang terucap sebagai tanda hanyalah nama-nama tokoh.

Ada beberapa kesimpulan menarik bagi saya usai menonton pertunjukan ini. Yang pertama adalah soal tubuh dan alternatif ungkapnya. M Hibban Hasibuan dan rekan-rekannya ternyata tidak menggunakan bahasa isyarat sebagai bahasa berkonvensi untuk menggantikan kata-kata pada teks lakon. Berbagai gerak untuk mengekspresikan kalimat, berhasil menyampaikan pesan sebagaimana yang seharusnya.

Namun, memang tetap ada beberapa pengungkapan yang membingungkan ketika dikorelasikan dengan teks lakon karangan Samuel Beckett ini. Namun setidaknya, dapat dikatakan bahwa bahasa verbal baik itu lisan maupun isyarat konvensional, telah dibuktikan sebagai bukan satu-satunya pilihan di atas panggung teater. Memang dari segi motivasi gerak terlihat betul bahwa M Hibban Hasibuan masih mempertahankan unsur karikatural sebagai salah satu kekayaan pesona pantomime. Gerak-gerak tampak lebih banyak didominasi oleh motivasi ini.

|

Adegan dalam Godot in Mime,

Pantomimer M Hibban Hasibuan,

Sutradara: Dede Pramayoza |

Tetapi, pada beberapa bagian juga terlihat bahwa tekanan naskah cukup memaksa M Hibban Hasibuan dan rekan-rekannya untuk memberontak dari pakem pantomime. Misalnya pada bagian ketika Lucky menangis, atau Vladimir dan Estragon kecewa. Pada bagian-bagian seperti ini, karikaturalisasi gerak dan (terutama) mimik tidak lagi menghadirkan kelucuan. Saya merasakan adanya unsur kepedihan yang lebih dalam daripada ekspresi berkata-kata yang kerap ditampilkan teater modern saat satu tokoh menangis atau kecewa.

Kesimpulan kedua adalah soal kehadiran eksperimentasi yang unik. Memang selama ini belum banyak pertunjukan pantomime yang diciptakan berdasarkan sebuah teks naskah lakon. Selama ini, pantomime kerap dipertunjukkan dalam format reportoar singkat yang notabene merupakan peniruan atas peristiwa keseharian. Artinya, kali ini ada upaya yang berbeda; untuk menggunakan Pantomime sebagai alternatif bahan tekstual. Melihat kepada pilihan naskah, saya awalnya sempat pesimis bahwa pementasan ini akan diminati penonton. Rasa pesimis ini muncul lantaran pantomime dalam perspektif saya masih juga sebuah pertunjukan yang menjual cerita.

Naskah absurd seperti yang diungkap Martin Eslin dalam bukunya The Theatre of The Absurd (1976), telah menolak pengemukaan unsur cerita seperti ini. Begitu juga halnya dengan Waiting For Godot. Dalam uraian Bakdi Soemanto pada bukunya yang memperbandingkan persepsi Amerika dan Indonesia terhadap Waiting For Godot, Bakdi menangkap benang merah bahwa dalam persepsi seniman Amerika dan seniman Indonesia, Waiting For Godot mempesona lantaran nilai-nilai yang diusungnya, bukan ceritanya. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa ‘cerita’ dalam naskah ini tidak begitu menarik.

Satu-satunya suspense yang tampak pada naskah Waiting For Godot hanyalah ketika munculnya Pozo dengan kereta atau gerobak yang ditarik manusia (Lucky). Tentu saja, empati penonton terhadap Lucky yang merepresentasi kedahsyatan efek penindasan terhadap manusia, dapat membuat mereka tergugah. Selebihnya, tidak ada suspen visual lagi.

Untuk naskah seperti ini, ekspresi pelakon dalam mengungkapkan kata-kata biasanya menjadi jurus untuk membuat penonton tetap menikmati pertunjukan. Pilihan naskah seperti ini, jelas merupakan pilihan eksperimental bagi sebuah garapan pantomime.

Saat menonton pertunjukan ini, perlahan saya dapat menyimpulkan betapa eksperimentasi ini berhasil mempertahankan atensi penonton. Mereka (para penonton) terus menunggu; apa lagi yang akan dilakukan M Hibban Hasibuan dan rekan-rekannya untuk mengalirkan peristiwa. Akhirnya, seperti juga Vladimir dan Estragon, para penonton pun kecewa karena ternyata Godot yang ditunggu-tunggu itu tidak pernah datang.

Kesimpulan ketiga adalah tarikan historikal yang mempertemukan semangat pantomime dan semangat absurditas. Dalam bukunya yang dipetik pada bagian sebelum ini, Martin Eslin juga mengemukakan bahwa sejak awal, teater absurd membangun konsep estetiknya dari pandangan anti–sasta, unsur mimus (peniruan; sebuah unsur terpenting dalam pantomime) dan unsur komedi perancis. Semua pandangan dan unsur-unsur itu tak berbeda dengan motivasi kelahiran Pantomime.

Charles Aubert dalam bukunya The art of Pantomime (1970) mendefinisikan pantomime adalah seni pertunjukan yang diungkapkan melalui ciri-ciri dasarnya, yakni ketika seseorang melakukan gerak isyarat atau secara umum bahasa bisu. Pantomime yang sudah berkembang sejak jaman keemasan pertunjukan Yunani dan Mesir klasik menunjukkan kedekatan unsur-unsurnya dengan absurditas berkaitan dengan penolakan kata-kata ini. Bukankah, sesungguhnya apa yang dilakukan oleh Samuel Becket sendiri juga merupakan bentuk penolakan terhadap kata-kata? Bahkan, Beckett juga banyak melahirkan naskah tanpa kata-kata lisan seperti “Laku Tanpa Kata”.

Kesimpulan terakhir adalah penyegaran Godot yang sempat saya singgung di bagian awal tulisan ini. Memang selama bertahun-tahun sejak awal ‘dibawa’ ke Indonesia pada era 1970-an oleh Rendra, Waiting For Godot cukup diminati para teaterawan. Banyak yang telah memproduksinya, bahkan telah pula menghuni daftar naskah wajib dalam festival-festival teater.

Godot adalah tokoh yang tak pernah muncul tapi menjadi pemantik narasi besar pada naskah ini. Sebagian orang beranggapan bahwa Godot itu abrevasi dari ‘Got is Tot’, bahasa Jerman yang bermakna Tuhan telah mati. Dalam pengantarnya pada Menunggu Godot yang merupakan terjemahan dari Waiting For Godot, Bakdi mengatakan bahwa naskah ini terinspirasi dari sepatu bot. Bahkan diterangkan bahwa menurut Beckett, Godot dalam bahasa perancis mengacu pada sepatu itu. Sayangnya, sebagian besar pakar kebahasaan menentang keterangan Beckett ini; bahwa dalam bahasa perancis tidak ada leksikon yang mengarahkan relasi Godot pada Sepatu Bot.

Saya tidak bermaksud mengurai kembali pendapat para ahli yang mencoba menelisik apa atau siapa itu Godot. Tapi yang jelas, Godot telah memancing timbulnya peristiwa-peristiwa dalam penantian yang bersikait dengan harapan, masa depan, keputus asaan, persahabtan dan hal-hal maunsiawi lainnya. Dan berkat pertunjukan malam itu, pembicaraan tentang Godot terasa menarik lagi untuk diapungkan, setidaknya bagi mereka yang telah mengenal naskah ini sebelumnya.

Secara sederhana (dan setengah nakal) saya sempat membayangkan bahwa tokoh-tokoh pada film kartun Sponge bob Square Pants bisa saja terinspirasi dari tokoh-tokoh pada Waiting for Godot. Melihat pada sifat dan lakunya, Didi adalah Sponge bob, Gogo adalah Patrick, Pozo adalah Tuan Crab, Lucky adalah Squit wart dan lelaki mini adalah Sandy. Memang tak terbayangkan, tokoh mana dalam film kartun itu yang merepresentasi Godot. Tapi yang jelas, Sponge Bob seperti juga Godot in Mime membuat hal-hal manusiawi tadi menarik lagi untuk dibahas.

Di samping kesimpulan-kesimpulan diatas, jika ditilik dari pandangan kepenontonan tentu Godot in Mime masih memiliki persoalan. Beberapa keluhan yang saya tangkap dari perbincangan dengan sejumlah penonton antara lain; terlalu banyaknya adegan repetitif, durasi yang terlalu panjang, serta musik yang gagap. Hal ini sangatlah penting untuk dipertimbangkan oleh M Hibban Hasibuan dan Dede Pramayoza, sekiranya karya ini kembali ditampilkan lain waktu. Apalagi, dalam karya bernilai retroaksi seperti ini, pembacaan terhadap selera penonton hari ini sangatlah penting.

oleh teraseni | Sep 23, 2016 | Uncategorized

Jumat, 23 September 2016 | teraSeni~

Dialektika dalam berbahasa merupakan ciri khas suatu daerah atau etnik yang bisa ditinjau secara kultural-geografis. Abraham Ilyas mengatakan bahwa ciri khas tesebut tidak muncul begitu saja melainkan dengan melewati fase-fase serius yang termaktub dalam alur sejarah masyarakat darah tertentu. Hal itu dapat dilihat pada masyarakat Minangkabau, misalnya, yang secara geografis menetap di wilayah Sumatera bagian Barat dan berbatasan dengan pesisir pantai Samudera Indonesia.

Dilihat dari tata letak Sumatra Barat secara geografis ini, maka di dalam Tambo karangan Datuak Tuah dikatakan hembusan angin pantai mempengaruhi gaya dan intonasi orang Minangkabau dalam berbicara. Hal ini jelas tampak saat terjadinya dialog dua arah di Minangkabau, di mana masing-masing individu secara alamiah dapat memahami isi pembicaraan tanpa harus dijelaskan secara gamblang. Masyarakat Minangkabau mengatakan bahwa manusia tahan kias, binatang tahan palu, tau jo bayang kato sampai (tahu dengan bayangan kata sampai) di mana raso dibao naiak, pareso dibao turun (rasa dibawa naik, periksa dibawa turun).

|

Pertunjukan Randai

(Sumber Foto:

www.padi-soborang.indonesiaz.com) |

Setiap individu di alam Minangkabau dididik untuk menjadi manusia yang mampu menangkap makna setiap ungkapan. Makna ungkapan bisa dikenal melalui kandungan atau isi ungkapan yang biasanya berbentuk kiasan. Setiap interaksi antar individu berkemungkinan bisa memunculkan tata dialog secara etis sehingga melahirkan sebuah tatanan budaya yang baku. Hal ini di Minangkabau dikenal dengan istilah tau jo nan ampek (tahu dengan yang empat), yang terdiri dari: kato mandaki, kato mandata, kato malereng dan kato manurun. Diartikan pula bahwa nan ampek ini juga memiliki fungsi berdasarkan faktor geografis menurut daerah masing-masing.

Setiap kato dalam kato nan ampek yang disampaikan dalam bentuk kiasan tersebut bisa dijumpai dalam sastra dan seni tradisi Minangkabau seperti randai, saluang dan sebagainya. Kato mandaki digunakan untuk berbicara dengan orang yang lebih tua, seperti dialog yang sering dijumpai di dalam randai, “ka rantau madang di hulu, babuah babungo balun, karantau badan dahulu, di kampuang paguno balun, bermakna kesadaran terhadap diri sendiri bahwa lebih baik memilih untuk pergi merantau disebabkan dirinya belum berguna di kampung.

Kato mandata biasanya digunakan untuk lawan bicara sama besar dari segi umur, bersifat senda-gurau, umpatan serta pujian. Kato malereng merupakan ungkapan halus atau sindiran dari sesuatu yang aslinya bermakna kasar, yang ditujukan kepada seseorang dengan tujuan tertentu: ada udang di balik batu. Seperti dalam kehidupan berumah tangga, pembicaraan yang terjadi antara mamak rumah dengan sumando, misalnya, “Alah abih limau dek binalu,” yang sebenarnya merupakan sindiran keras tentang masalah yang sering ditimbulkan oleh ulah si sumando, namun disampaikan dengan kiasan, sesuai dengan pepatah harimau di dalam, kambing juo nan kalua.

Jika dalam kato mandaki banyak berisi permohonan, kato mandata merupakan kelakar, dan kato malereng mengandung sindiran halus maupu kasar, maka aturan untuk kato manurun dipergunakan kepada orang yang lebih kecil yang berisi wajengan atau berupa nasehat-nasehat, misalnya ungkapan yang berbunyi; tau dahan nan kamaimpok, tau jorantiang nan kamancucuak, yang mana ungkapan tersebut mengandung arti berhati-hatilah dalam setiap kemungkinan yang kadang-kadan bersifat di luar dugaan.

Sesungguhnya pola dialog Minangkabau tidak begitu saja hadir, melainkan melalui beberapa penyebab, antara lain oleh ruang-ruang kultural. Ruang-ruang dimaksud kemudian mengatur sikap dan perilaku masyarakat Minangkabau secara kolektif, yang kemudian terkonstruksi menjadi nilai budaya yang tersebar di surau dan lapau. Sikap kolektif itu juga telah memberikan pemahaman kepada individu-individu untuk mengasah sensibilitas dalam membaca dan mengenali wujud kemanusiaan secara ontologis sebagaimana diungkapkan dalam pribahasa Minangkabau: takilek ikan di dalam aia alah jaleh jantan jo batinonyo, atau pandai mambaco nan tasirek.

Dengan demikian pola dialog Minangkabau lebih menempatkan isian dan maksud kalimat kapada hal-hal yang tersirat atau subteks dialog, di mana hal yang demikian merupakan cikal-bakal sastra di Minangkabau, seperti pantun, gurindam, alua, petatah petitih, dan kaba yang dituturkan secara lisan hingga berkembang menjadi seni pertunjukan randai yang banyak berkembang saat ini di berbagai daerah di Minangkabau.

Seperti seni tradisi pada umumnya, randai merupakan seni pertunjukan yang tumbuh bersama semangat masyarakat yang dilandasi kebutuhan bersama. Dede Pramayoza mengatakan bahwa randai lahir pada tahun 1932, sebagai bentuk pengembangan teater tutur yang disampaikan dengan nyanyian-nyanyian menjadi bentuk teater gerak yang kemudian disebut sebagai randai. Randai sendiri merupakan wujud respons sekaligus identitas budaya yang berperan sebagai antitesis terhadap seni pertunjukan teater Bangsawan yang berkembang pada masa kependudukan Hindia Belanda di Minangkabau.

Randai dapat dikatakan sebagai teater utuh atau “total tater” karena meliputi seluruh bidang seni pertunjukan. Seluruh bidang seni pertunjukan yang dimaksud merupakan percampuran dari tari Minangkabau atau gerak, musik dan nyanyian, dan naskah drama sebagai karya sastra. Gerak dalam randai berpola melingkar dan terkesan seperti tarian adalah bentuk-bentuk gerak yang didominasi oleh gerak silat, sedangkan nyanyian berisikan alur cerita dan disampaikan oleh seorang narator, atau di dalam istilah randai disebut sebagai pandendang. Sementara karya sasra yang menjadi naskah randai berbentuk pantun-pantun, andai-andai serta kiasan.

Dialog tokoh dalam pertunjukan randai umumnya tidak perlu diucapkan secara jelas, dalam artian cukup dengan isyarat-isyarat atau perumpamaan-perumpamaan. Namun para penikmat atau masyarakat dimana tempat randai tersebut tumbuh umumnya bisa memahami dan menerima secara jelas pesan dari setiap dialog, baik itu yang berupa pesan, maupun sindiran.

Hendri JB menjelaskan bahwa randai sebagai teater tradisional Minangkabau digunakan untuk mengkomunikasikan nilai-nilai ke-Minangkabauan. Hal ini senada dengan pendapat yang menjelaskan bahwa seni merupakan sarana komunikasi yang paling efektif untuk mencapai tujuan, oleh karena itu randai dilirik sebagai kendaraan dalam mengkomunikasikan identitas budaya Minangkabau yang meliputi dialektika, logika, dan sistimatika alam takambang jadi guru.

Karena itu, dapat dikatakan bahwa fungsi randai dalam transformasi budaya adalah sebagai sarana edukatif, yang diharapkan bisa menjadi acuan untuk mambangkik batang tarandam dan memahami kembali kandungan makna-makna tradisi. Hal ini menjadi menarik karena mengingat konstruksi budaya yang ada di Minangkabau selalu menjadi sumber kreatifitas bagi masyarakatnya. Beranjak dari sebuah ungkapan babaliak kapangka yang merupakan ungkapan khas masyarakat Minangkabau untuk kembali kepada hakikat adat istiadat yang diwarisi oleh nenek moyang.

Hal ini erat kaitannya dengan fenomena yang terjadi di tengah-tengah masyarakat pada masa sekarang, fenomena tersebut merupakan arus globalisasi, yang mempengaruhi setiap lini kehidupan masyarakat Minangkabau yang sangat berpotensi untuk menghilangkan rasa sensitifitas terhadap hal-hal yang bersifat ereng jo gendeng (rasa saling menghargai yang ditawarkan lewat sindiran dan ekspresi) sebagai mana pemahaman bagi masyarakat tradisonal Minangkabau, sesungguhnya hal demikian memberi kesan humanis dalam melahirkan sikap kolektif demi kretifitas yang menjadi identitas budaya.

Hal yang paling menarik ialah bahwa pola dialektika bahasa Minangkabau di dalam berkomunikasi antar individu tersebut juga mempengaruhi karya sastra serta dialog-dialog yang terdapat didalam pertunjukan tradisi randai. Pola ini terbukti bermanfaat untuk melestarikan budaya Minangkabau dalam tatacara berkomunikasi sehari-hari yang meliputi kiasan, sindiran, andai-andai, pantun, petatah-petitih dan alur terutama bagi generasi muda.

Pola dialektika bahasa Minangkabau dalam tatakrama berkomunikasi antar tokoh di dalam randai umumnya tetap terkelompok menjadi makna dan fungsi dari kato nan ampek. Pola dialog yang mempengaruhi gaya tutur di dalam naskah randai banyak mempergunakan istilah-istilah, andai-andai, perumpamaan, serta kiasan yang berbentuk pantun. Tutur bahasa yang demikian menunjukkan kepercayaan masyarakat Minangkabau bahwa manusia merupakan mahkluk yang tahan kieh (kias). Dialog yang disampaikan secara kiasan atau sindiran dalam randai tersebut biasanya dapat ditangkap maknanya oleh lawan dialog, dan secara dramatik dan alur cerita sangat biasa pula dipahami oleh penonton, dalam artikata pertunjukan randai yang menggunakan pola dialog semacam ini tetap berfungsi sebagai pertunjukan yang komunikatif.

oleh teraseni | Sep 17, 2016 | Uncategorized

Sabtu, 17 September 2016 | teraSeni~

Menghadapi percaturan global kita harus mampu merajut masa lalu untuk membangun masa depan yaitu dengan menggali, mengkaji, dan mengolah potensi budaya lokal, misalnya Melayu, sebagai modal agar mampu bersaing dalam percaturan global.

Sepenggal kalimat tersebut di atas

merupakan salinan bagian awal abstraksi dari kertas kerja Prof. Dharsono

pada seminar yang diselenggarakan oleh Program Pascasajana ISI

Padangpanjang dalam menyambut Ulang Tahun Emas lembaga pendidikan seni

tersebut yang ke-50, dengan tema “Pemikiran Seni Peradaban Melayu” di

gedung pertunjukan Hurijah Adam (29/10/2015). Prof. Dharsono atau yang

akrab disapa Prof. Dhar memulai pembicaraan hangatnya sebagai keynote

speaker di sesi awal seminar dengan melantunkan sepenggal lirik lagu,

“nenek moyangku orang pelaut”.

|

Lukisan Laksamana Malahayati (Diedit dari Lukisan

karya Doddy S), Laksamana Perempuan Asal Aceh

(Sumber: www.israindonesia.org) |

Penelaahan pun muncul terkait kata ‘nenek’ pada lirik lagu tersebut. “Kenapa yang diakui nenek? Bukankah yang pergi melaut itu ‘kakek’ (barangkali laki-laki)?”, tanya beliau.

Prof. Dhar mengakui ada sisi kerumitan tersendiri dalam menelaah hal tersebut, terutama untuk menjadikan ‘orang pelaut’ itu nenek. Kemudian beliau kembali mempertanyakan, “ada apa dengan nenek dan kakek? Kenapa justru nenek yang mendapat pengakuan dalam lagu tersebut?” tambahnya. Untuk menjawab rasa penasaran dari pertanyaan tersebut, Prof. Dhar mengiring para peserta seminar pada bahasan mengenai ajaran kebudayaan Melayu tentang nenek moyang yang juga menjadi ajaran budaya Nusantara.

Menurut beliau, hampir 70% kesenian di Nusantara (khususnya Sumatera) dibentuk di wilayah pesisir – pesisir laut maupun pesisir sungai (daerah Maritim). Disebut juga kesenian maritim, karena dibentuk oleh aktivitas sosio-kultural masyarakatnya, terutama oleh kaum ibu. Apabila seorang bapak pergi melaut mencari ikan dalam waktu yang singkat, misalnya satu malam atau beberapa hari, ibu (istri) akan menunggu bapak pulang dari melaut sembari menyongket, menenun, dan menyulam. Maka dari itu, ibu/nenek (perempuan) dianggap berjasa dalam menumbuhkan kebudayaan maritim Melayu Nusantara dengan beberapa alasan.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan mengapa perempuan sangat memiliki peran penting dalam membangun sisi-sisi kebudayaan maritim yang disebutkan Prof. Dhar. Salah satu alasannya adalah sistem monarki absolut yang biasa diterapkan dalam kehidupan keraton di Jawa, yang ternyata juga terpelihara di rumah-rumah dan dianut oleh keluarga-keluarga masyarakat maritim di Nusantara. Kekuasaan laki-laki memang terlihat sangat dominan, dan di dalam sistem tersebut, sosok ayah merupakan penguasa di dalam keluarganya.

Sebuah pengalaman kemudian diceritakan Prof. Dhar yang ketika kecilnya diasuh oleh nenek. Beliau mengingat setiap pagi neneknya bangun subuh-subuh sekali menyiapkan sarapan untuk suami dan cucunya. Ketika kakeknya pergi ke kantor, nenek bersiap-siap di depan alat-alat batiknya, dan selanjutnya nenek membatik sampai sang kakek pulang, cerita Prof. Dhar dengan logat Jawa yang kental. Beliau kemudian menambahkan bahwa: “perempuan Jawa harus pintar membatik jika ingin bersuamikan seorang priyayi”.

Istri seorang nelayan nyongket, nyulam, atau nenun, ketika suaminya pergi melaut, sementara istri seorang priyayi akan mbatik ketika suaminya berangkat bekerja. Pada dasarnya polanya sama, bedanya hanya siang dan malam; pesisir dan pedalaman. Keduanya merupakan wujud pengabdian seorang istri terhadap suami kemudian beralih kepada pengabdian keluarga, pengabdian darma kepada tuhan, dan telah menjadi ajaran nenek moyang orang Nusantara. Hal demikian tidak hanya terjadi hanya beberapa tahun, namun telah terbentuk sejak berabad-abad yang lalu. Lantas apakah dapat kita katakan bahwa, ‘pahlawan’ serta yang menjadi ‘tonggak’ dari kebudayaan (Maritim) Melayu Nusantara adalah perempuan?, ya bisa dibilang begitu.

Selanjutnya, disinggung pula tentang ajaran kebudayaan Melayu perihal ibu, nini, dan mama. “Seorang ibu telah ‘mempertapakan’ anaknya selama sembilan bulan sepuluh hari dalam kandungannya, melewati proses melahirkan yang amat sangat berat – antara hidup dan mati – “perang sabil”, sebut Prof Dhar. “Ibu juga menyusui selama lebih kurang dua tahun, menyuapi anaknya selama empat (puluh) tahun,” guyon Prof. Dhar.

Pada intinya, beliau melihat begitu pentingnya peranan ibu tanpa mengenal batas usia dalam membimbing anaknya. Makanya sosok Ibu, nini, mama tidak hanya dihormati tapi juga dimuliakan dalam kebudayaan Melayu Nusantara. Sikap tersebut kemudian tercermin dalam beberapa konsep-konsep lokal seperti bundo kanduang di Minangkabau, dan juga terukir dalam beberapa relief Candi Sukuh yang mengambarkan perjuangan seorang ibu, nini, dan mama dalam memperjuangkan anak-anak bangsa yang nantinya akan berperan sebagai pemelihara keberlangsungan kebudayaan Nusantara. “Konsep dan ajaran tersebutlah yang nantinya harus menjadi landasan dalam bekarya – menciptakan karya seni,” sebutnya.

Ada ajaran mengenai ibu bumi – bopo angkoso (ibu bumi – bapak angkasa). Sebuah konsep kosmologi yang dianut oleh beberapa suku murba di Nusantara, salah satunya adalah suku di Sumbawa yang mempercayai tentang adanya konsep hubungan antara dunia tengah – dunia atas – dan dunia atas. Dalam do’anya: ya bapa yang tengkurep –telentang lah, ya ibu yang tengkurep – telentanglah, lihatlah anakmu yang sedang menderita. Dalam anggapannya, manusia dan semua makhluk hidup di bumi adalah ‘anak’ dari ‘bapak angkasa’ dan ‘ibu bumi’. “Ibu dianalogikan sebagai bumi, maka dari itu seorang ibu mampu meredam, mampu menutupi segala sesuatu yang berkaitan dengan anak dan bapak – sangat luar biasa”, ujar Prof. Dhar. Maka disebutlah dia (ibu) sebagai bumi, hingga tercipta konsep ‘ibu pertiwi’ dalam falsafah yang dikenal sebagai ‘ibu bumi – bapak angkasa’ di Nusantara.

Fenomena kebudayaan Melayu Nusantara yang diamati dan ditelaah oleh Prof. Dharsono sebagai seorang guru besar filsafat seni di ISI Surakarta seperti yang disebutkan di atas bisa menjadi sebuah acuan yang patut kita direnungkan kembali dalam melihat kebudayaan itu dengan segela keelokannya yang penuh nilai. Hal itu juga merupakan sebentuk rangsangan yang ditujukan kepada seluruh pihak – khususnya bagi kalangan akademisi seni untuk melahirkan ide-ide kreatifnya dalam menciptakan karya-karya seni yang bersandarkan kepada nilai-nilai budaya lokal yang sangat kaya. Dalam pandangannya, “untuk mencapai (yang) global, wajib baginya untuk melakukan studi lokal”.

Menyisiri kearifan-kearifan budaya lokal – terutama mengenai konsep perempuan di kebudayaan (Maritim) Melayu Nusantara adalah modal utama (aset ide) dalam menciptakan sebuah karya seni yang nantinya bisa menembus ruang-ruang global. Riset yang mendalam adalah sebentuk tawaran yang diajukan Prof. Dhar guna lebih memaknai sisi-sisi lain yang tak tersentuh dalam sebuah kebudayaan yang nantinya akan menjadi ide dan gagasan bagi seorang pengkarya di berbagai bidang seni. Maka dari itu, kertas kerja yang disajikannya dengan judul “Ideologi Global” dalam Seminar Nasional “Pemikiran Seni Peradaban Melayu” yang berlangsung satu hari dengan beberapa pemakalah pendamping tersebut bisa menjadi acuan pemikiran dalam ruang filsafat dan seni untuk ke depan bagi lembaga-lembaga yang bergerak dalam bidang praktik dan kajian seni khususnya.

oleh teraseni | Agu 19, 2016 | Uncategorized

Jumat, 19 Agustus 2016 | teraSeni ~

Menyaksikan pawai 17 Agustus di jalanan kota, dan mengingat persoalan teman-teman kita dari Papua belakangan ini, membawa kenangan saya ke sebuah kejadian dua tahun lalu. Ketika itu, sebuah Pawai Budaya sedang dipersiapkan di Jakarta. Peristiwa itu akan diselenggarakan di seputar Monas dan Istana Negara. Peristiwa tahunan, yang dilaksanakan setiap peringatan hari ulang tahun Republik Indonesia ini. Kebetulan, saya bisa ikut menyaksikan persiapan Pawai Budaya waktu itu, karena ditugasi untuk mengamatinya oleh sebuah kegiatan workshop penulisan seni pertunjukan.

|

Pemuda Papua, Akrilik di atas Kanvas 115 x 135 cm,

karya Kartika Affandi (2007)

(Sumber Foto: www.sahabatgallery.wordpress.com |

Ketika pertama kali saya dating di Monas, pada hari Sabtu 16 agustus 2014 itu, keadaan pelataran monumen nasional cenderung sepi siang itu, Sabtu 16 Agustus 2014. Meski dari jauh mulai terdengar instruksi dan sejenisnya dari pengeras suara, namun belum ada aktivitas yang cukup menarik perhatian berlangsung. Belum ada tanda-tanda bahwa akan segera dilaksanakan gladi kotor Pawai Budaya 2014 itu. Area itu hanya terasa sedikit berbeda karena terdapat jejeran tenda krem di sebuah sudutnya. Hampir setiap tenda ditempati 30 sampai 70 orang, yang rata-rata berpakaian dengan warna yang identik, sehingga tampak seperti kumpulan titik merah, biru, hijau, oranye, hitam, atau putih dari kejauhan.

Keadaan berubah manakala sekumpulan orang mengambil inisiatif untuk mengisi salah satu bidang di area itu, dan memainkan beberapa peralatan musik. Ikat kepala, peralatan musik, serta gerakan atraktif yang mereka pertontonkan saat memainkan alat musik kiranya dengan segera dapat dikenali pengunjung Monas, sebagai identitas para penampil Papua. Segera setelah mereka menampilkan atraksi, grup-grup penampilan yang lain turut hadir di area itu, dan keramaian pun dimulai. Sebuah keramaian dari Gladi Kotor Pawai Budaya 2014, akhirnya digelar di pelataran tugu Monas, yang saat itu tampak seperti siluet dari sisi timur.

Kontingen Papua dan Ritual baru

Ketika sebagian personil kontingen Papua mulai memainkan musik dari gitar dan tifa, para lelaki dan perempuan yang sedari tadi telah berdiri dua berbanjar di hadapan mereka segera pula bergerak. Tanpa aba-aba kaki, tangan dan kepala mereka mengisi ruang dengan gerakan-gerakan yang sepintas sederhana namun jika diperhatikan ternyata membutuhkan kekuatan dan kerampilan tersendiri. Melompat dengan satu kali sambil menahan tifa dengan tangan lurus di depan dada, sembari memukul benda itu sesuai tempo, tentulah membutuhkan latihan yang memadai.

Namun kesan tentang latihan itu segera hilang ketika dua orang yang postur dan ciri fisiknya mirip dengan para penampil datang. Sepasang lelaki dan perempuan ini secara cepat dapat mengikuti gerakan-gerakan yang disajikan para penampil, dan dengan cepat pula dapat beralih terlibat dalam gurauan dan obrolan dengan para ofisial. Singkatnya, dapat dipastikan mereka bukanlah bagian dari kontingen yang akan tampil. Jadi, kemungkinan besar gerakan-gerakan ini sudah ‘menubuh’ dalam diri setiap orang papua, bagian dari keseharian mereka. Kesan itu semakin kuat, jika memperhatikan bahwa pemimpin arak-arakan ini adalah seorang anak lelaki berumur sekitar 11 tahunan, yang bisa memperagakan gerakan itu dengan lepas dan bertenaga.

Penampilan kontingen Papua itu rupa-rupanya sudah ditunggu-tunggu. Hanya dalam waktu yang relatif singkat, mereka sudah dikerumuni pengunjung Monas siang itu. Sebagian pengunjung bahkan tampak menjadi bagian dari pertunjukan, karena mereka berada tepat di antara dua garis yang dilalui barisan penampil provinsi Papua ini. Menariknya, para penampil tidak merasa terganggu, dan tetap bergerak dengan khusuk dan bersemangat. Beberapa pengunjung bahkan dibiarkan ikut menirukan gerakan-gerakan ini. Jadilah penampilan kontingen Papua itu segera menjadi pusat perhatian. Mereka segera menjadi seperti ‘gula yang dikerubungi semut.’ Sekumpulan ‘gula’ yang tidak habis-habisnya hingga matahari tengelam hari itu.

Magnet Kontingen Papua

Keesokan harinya, saya kembali ke pelataran Monas. Keragaman budaya bangsa Indonesia segera terasa jika memasuki silangan Monas di hari Minggu 17 Agustus 2014 itu. Dibanding hari sebelumnya, keadaan di situ jauh lebih ramai dan meriah, entah karena hari libur, atau karena memang banyak yang ingin menonton Gladi Bersih Pawai Budaya. Pengunjung Monas dan pedagang kaki lima, seperti melengkapi jejeran mobil berhiasan aneka bentuk dan warna. Sementara itu ratusan perempuan dan laki-laki bersiap-siap untuk tampil. Masih sama seperti kemarin, mereka mengenakan baju berwarna sama berdasarkan kelompoknya, hingga menyerupai sekumpulan titik-titik abu, merah, hitam, putih, biru, hijau, oranye, dan sebagainya.

Meski cukup lama kumpulan manusia di silangan Monas itu hampir tidak melakukan sesuatu yang terkonsep atau terencana sebagaimana layaknya sebuah Gladi Bersih Pawai Budaya, namun berbagai bunyian, tarian, bangun, rupa, terus menerus ditampilkan sepanjang siang itu, bagai spora bertaburan. Hampir pukul lima sore, barulah para kontingen yang telah datang sejak pukul sebelas siang itu mendapatkan giliran untuk menampilkan atraksinya, pada sebuah bidang, yang diandaikan sebagai titik pemberhentian dalam pawai budaya esok hari. Hal yang cukup menarik, tidak satu kontingen pun mengeluh apalagi memprotes terundurnya pelaksaan Gladi Bersih ini. Meski ini acara tahunan, Gladi Bersih Pawai Budaya memang selalu tertunda dari jadwal semula, kata seorang seniman di sana.

Lagi-lagi, kontingen Papua tampaknya sama sekali tidak terganggu oleh penundaan itu. Malah, mereka seperti mendapatkan peluang untuk menciptakan penampilan baru, penampilan yang tidak harus 2,5 menit seperti yang digariskan panitia. Suara gitar dan nyanyian dari atas mobil yang belum selesai dihias terdengar seperti tak akan berhenti. Sementara sekelompok orang mulai menggerakkan kaki dan tangannya di sisi mobil itu. Kelompok ini semakin lama semakin besar. Sebagian penonton seperti mendapat undangan untuk ikut mengendurkan urat syarafnya. Gerakan gerakan sederhana, melompak sambil membungkuk, lalu melompat dengan dada ditarik ke belakang, dengan cepat dihapalkan semua orang yang ikut bergabung. Kelompok ini bahkan dengan cepat dapat membentuk formasi-formasi yang indah, yang tentunya tidak terencana. Lingkaran yang membesar dan mengecil, garis yang meliuk-liuk, dan juga rantai yang tak putus.

Segera, sebuah tontonan, yang mungkin akan disebut Lono Simatupang (2013) dalam bukunya Pergelaran sebagai “tontonan yang bukan tontonan” tercipta di Silangan Monas. Semua orang terlibat, membangun sekaligus menikmati sebuah peristiwa, peristiwa bersama, di mana tidak ada lagi kategori penampil dan pemeran. Sebuah ritus, yang tercipta begitu saja, dan kita tidak perlu menduga apakah mereka semua pernah membaca Victor Turner atau Richard Schechner, dua pelopor Kajian Penampilan itu.

Dugaan bahwa lama menunggu giliran tampil, dan kehabisan tenaga karena sudah tampil secara spontan sebelumnya akan membuat kontingen Papua kehilangan daya pikat dalam penampilannya terbukti tidak benar. Begitu mereka memasuki arena yang telah ditentukan, keriangan dan tenaga dari tarian improvisasi tadi segera dapat mereka pindahkan. Bedanya, kali ini tak ada yang berani bergabung untuk menari bersama mereka. Bedanya lagi, kali ini tarian mereka tampak punya alur yang terencana. Langkah-langkah kecil yang mereka peragakan sambil bergerak menuju arah depan, tampak kontras dengan kaki mereka yang kuat dan berisi. Sesekali para penari yang berbaris dalam dua banjar itu seolah akan berhenti, lalu melakukan gerakan di tempat, menggoyangkan tungkai dengan ujung kaki sebagai sumbu. Pinggul bergoyang, seolah menerjemahkan lagu-lagu berbahasa Papua yang mengiringinya.

Delapan orang penari laki-laki, bergerak melompat lalu menahan tubuhnya dengan satu kaki, sambil menampar tifa yang mereka letakkan lurus dengan dada. Sesaat kemudian tubuh mereka berputar, hingga satu kaki mereka menjadi porosnya. Tidak tekanan di wajah mereka. Keringat yang mengucur dan membasahi baju serba gelap yang mereka kenakan, justru tampak bercahaya, memancarkan ketulusan sekaligus kesederhanaan. Ini keseharian orang Papua. Menari, menyanyi dan menabuh tifa, selalu hadir dalam setiap pesta. Begitu kata salah seorang ofisial mereka. Tepuk tangan kemudian menandai usainya penampilan mereka. Tepuk tangan yang sama meriahnya dengan tadi ketika mereka usai menarikan nomor jam dan improvisasi.

Hal yang manarik dari penampilan kontingen Papua ini adalah variasi. Meski para penari melakukan gerakan serempak dengan desain yang relatif mirip, namun kecendrungan tubuh masing-masing seperti dibiarkan memberi aneka warna. Selalu terdapat volume, level, dan intensitas yang berbeda satu sama lain pada setiap tahapan gerakan mereka. Mungkin karena ini bukan tarian yang dilatihkan, melainkan tarian yang sudah menjadi disiplin tubuh karena kebiasaan. Tidak ada yang merasa terganggu dengan variasi itu, karena semua tampak sangat menikmati dan tidak peduli dengan perbedaan-perbedaan itu. Sikap ini seolah menegaskan beberapa kalimat dari nyanyian yang mereka nyanyikan untuk mengiringi gerak mereka: “Sumatera, Jawa, Madura, Kalimantan Sulawesi, Maluku, Papua. Kita semua adalah satu. Satu Indonesia.”

Kontingen Papua dan Keindahan ‘Indonesia’ yang Tertunda

Penyaksi yang hadir di silangan Monas di dua sore Agustus 2014 itu mungkin sekali akan merasakan pengalaman yang anomali, yang kecuali. Pengalaman yang berbeda dengan yang didapatkan saat menonton tivi, atau ketika hadir di gedung pertunjukan. Sebentuk pengalaman keindahan, yang hadir sebagai irisan antara kesempatan untuk terlibat dalam keriangan seni penampilan, dengan suasana perayaan kemerdekaan republik ini. Keindahan yang hadir dari perasaan lepas dan bebas seperti tarian kontingen Papua, yang berpadu padan dengan perasaan sebagai komunitas yang tangguh dan kuat seperti benteng kontingen Sultra. Sayang, langit sudah menjadi merah, padahal baru sebagian kecil kontingen yang sempat bergladi bersih.

Menyaksikan dua sore di silangan Monas, di hadapan menumen yang menjulang menandai nasionalitas, kebangsaan itu, membuat saya berfikir tentang Pawai Seni dan Budaya yang mengerangkainya. Alangkah sayang, karena Pawai Seni dan Budaya semacam ini biasanya berhenti sekadar menjadi ‘upacara’. Sebuah peristiwa, yang telah membuat kontingen Papua mengeluarkan biaya 8 juta per orang untuk transportasi saja, yang membuat banyak seniman berpindah mewakili provinsi berbeda tiap tahunnya, yang membuat beberapa orang kaya mau menyumbang untuk kesenian (biarpun hanya memanfaatkan seni untuk kampanye politik karena mau maju jadi caleg atau kepala daerah), atau singkatnya memiliki efek domino: ekonomi-politik-sosial-budaya, tentu diharapkan dapat menjadi peristiwa bersama untuk semua, peristiwa kebangsaan. Ketika desentralisasi dan dekonsentrasi sedang ramai-ramai digaungkan, peristiwa serupa ternyata masih hanya dilaksanakan di Jakarta saja.

Pawai Seni dan Budaya serupa ini memang selalu berhasil mempertemukan seniman-seniman dari berbagai daerah. Bahkan mempertemukan mereka dengan para penonton berbeda. Melalui pawai serupa ini penonton dan penampil sama-sama memperoleh kesempatan untuk melihat bahwa Indonesia tak sekadar yang dikatakan Ben Anderson sebagai ‘komunitas (yang) terbayang(kan)’ majemuk. Sebab, Indonesia yang majemuk sesungguhnya juga boleh dan bisa dialami dan dirasakan bersama. Indonesia yang majemuk itu boleh di ‘hidup’kan dalam pengalaman semua anak bangsa.

Fenomena di pelataran Monas, Jakarta siang itu, mengingatkan betapa setiap bangsa, negara-bangsa, selalu membutuhkan perayaan, pawai, karnaval, festival, ritual, untuk menyatakan sekaligus meyakinkan diri sebagai satu kesatuan, satu tanah air dan tumpah darah. Setiap Pawai Budaya, apalagi dalam rangka perayaan hari kemerdekaan, tidak bisa lain, adalah bentuk pernyataan tentang beragamnya budaya nusantara, dan betapa kuatnya persatuan di antara yang beragam itu. Sebentuk kabanggaan sebagai negara yang besar yang terus disegarkan sekaligus dikukuhkan kembali setiap kali peringatan proklamasi. Kebanggaan serupa ini, kata Saini K.M., berakar jauh dalam diri bangsa, dalam berbagai ‘upacara’.

Memang sukar rasanya jika kebanggan serupa itu berangsur hilang, seturut mulai bergemanya ketidakpuasan, yang berujung pada keinginan untuk berpisah. Bagi saya, betapa sukar dibanyangkan jika Pawai Budaya semacam yang terjadi di Monas di dua sore itu terjadi tanpa kehadiran kontingen Papua. Tapi kemudian saya mencela diri sendiri, karena mungkin perasaan takut kehilangan itulah yang mendorong kita melakukan ketidakadilan. Karena Papua bagi kita hanyalah sebatas ‘warna’ untuk menambah keindahan mozaik bangsa kita. Sebagai warna, Papua tidak boleh dilepaskan, dan harus selalu ‘ditundukkan.’ Kita memerlukan Papua untuk menjadi ‘hitam’ demi menegaskan ‘putih’nya kita. Kita memerlukan Papua sebagai yang ‘kasar,’ untuk membangun ke’halus’an kita.

Sementara azan magrib mulai terdengar, pertanyaan-pertanyaan mulai hadir dalam kepala saya. Kapankah kemeriahan dan warna-warni serupa yang hadir dalam Pawai Budaya ini bisa dirasakan pula di Papua? Alangkah indah jika warga di Papua sana bisa pula ikut menari dan bernyanyi, melihat langsung, mendengar langsung getaran kesenian daerah lain, sambil memaknai ulang makna proklamasi kemerdekaan dan merangkai ulang simbol-simbol keindonesiaan. Tapi saya buru-buru menghentikan diri sendiri, sebab rasanya hal itu tidak mungkin pernah terlaksana, hanya akan seperti ‘Menunggu Godot‘ yang tak akan kunjung tiba. Sebab semua harus selalu terjadi di Jakarta. Semua harus dimaknai di Jakarta, termasuk juga bagaimana Papua harus dicitrakan. Apalagi dalam suasana peringatan ‘kemerdekaan,’ suatu kata yang mungkin tak ada maknanya di Papua sana.

oleh teraseni | Agu 15, 2016 | Uncategorized

Senin, 15 Agustus 2016 | teraSeni~

Dubalang tau dima ranjau nan lah lapuak,

tau dima parik nan lah runtuah

Maminteh sabalun anyuik,

manyalami sabalum luluih

Parik paga dalam nagari.

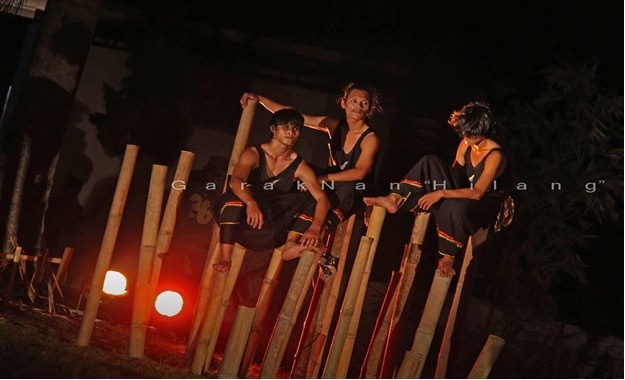

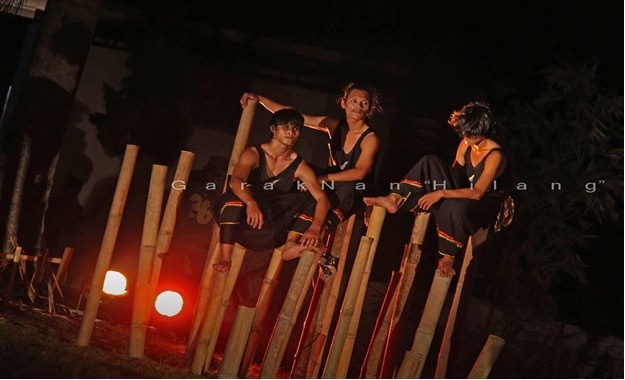

Beberapa waktu yang lalu, sebuah pertunjukan tari ditampilkan di lapangan belakang gedung Auditorium Boestanoel Arifin Adam, Padangpanjang. Garak Nan ‘Hilang’ karya koreografer Arif Rahman, demikian judul karya tari itu, disuguhkan kepada seluruh civitas akademika ISI Padangpanjang, khususnya kepada mahasiswa baru yang baru saja memulai aktivitas perkuliahannya di awal tahun ajaran baru 2015/2016. Tak kurang dari dua ratus penonton hadir menyaksikan suguhan pertunjukan tentang sosok ‘dubalang dalam sebuah karya tari yang berdurasi lebih kurang satu jam tersebut. Dengan mengisi sisi kanan dan kiri serta depan area pertunjukan, penonton yang mayoritas adalah dosen dan mahasiswa membawa antusiasme yang besar untuk dapat mengapresiasi serta menikmati alur karya tari Garak Nan ‘Hilang’ hingga selesai.

|

Salah satu adegan tari Garak nan ‘Hilang’

karya Arif Rahman (Foto: Andri Mayjar) |

Arif Rahman, atau yang akrab disapa “Kunen” tampil sebagai seorang koreografer tari dengan kecenderungan melahirkan ide-ide karya dari proses mengamati dan melihat secara kritis fenomena-fenomena sosial, serta aspek yang terkait nilai-nilai “kelokalan” di Minangkabau. Hal itu didukung oleh basic serta pengalamannya berkesenian di bidang tari, dan juga pernah membekali diri dengan pengalaman ilmu silek. Berbekal semua itu, Kunen semakin mantap mempergunakan skill yang dimilikinya untuk memosisikan dirinya sebagai koreografer muda yang selalu bergejolak, yang terus menetaskan karya-karya tari yang enerjik dan sarat akan spirit, seperti terlihat beberapa karya tari yang pernah diciptakan sebelumnya yaitu, Kurenah, Raso Pareso Bancano, Manggalagak, dan Gejolak Revolusi.

Mengawali penggarapan karya tarinya ini, yang sekaligus sebagai persyaratan untuk ujian akhir minat penciptaan pada prodi penciptaan, Pascasarjana ISI Padangpanjang, Kunen mengambil ide karya dari fenomena sosok “dubalang” di Minangkabau. Hal yang menjadi sorotan tajam Kunen adalah hilangnya “gaung” dari sosok tersebut. Meski demikian, spirit yang tak pernah “kendor” dimiliki oleh setiap figur yang menyandang status dubalang pada saat ini, meskipun tak lagi memiliki peran yang dulunya sangat fungsional dalam kelembagaan urang nan ampek jinih di Minangkabau. Hal inilah yang menjadi aspek utama yang ingin dieksplorasi sebagai ide dalam perwujudan karya tari Garak Nan ‘Hilang’.

Di hadapan tiga orang dosen penguji dan dua orang dosen pembimbing, Kunen memperlihatkan “lakek tangan” (baca: keterampilan) serta kelihayannya dalam mengarap karya tari dengan mentransformasikan “kurenah dubalang” ke dalam beberapa gerak tari. Dalam karyanya, Kunen juga bereksplorasi secara teknis dalam segi pengarapan karya dengan menghadirkan musik internal ke dalam bagian inti karya. Artinya di sini, Kunen mengetengahkan sebuah tawaran baru dalam proses pengarapan karya tari dengan menghadirkan unsur musik yang turut serta masuk ke dalamnya, yang menjadi pembanding dari karya-karya (tari) sebelumnya, yang hanya terfokus pada proses pengarapan unsur gerak tarinya saja. Tidak saja itu, karya Kunen terkadang juga menghadirkan unsur drama dan teaterikal yang biasa disebut drama tari.

Karya pertama berjudul Parik Paga Dalam Nagari, dimana Kunen mencoba mengkomunikasikan spirit dubalang lewat bahasa yang dramatis, simbolis, serta penghayatan estetis. Karya ini diawali dengan menghadirkan dialog lepas oleh empat orang pemuda (pemusik) yang melintas dari pojok kiri area pertunjukan untuk kemudian menuju ke laga-laga sembari menceritakan tentang ancaman-ancaman keamanan yang mulai meresahkan warga di nagari. Di situ kemudian muncul tiupan bunyi saluang oleh Indra Arifin yang memainkan imbauan-imbauan pendek, menghembuskan rasa estetis ke dalam suasana area pertunjukan yang sebelumnya telah dikobarkan nyala api sebagai tanda masih hidupnya spirit dubalang di tengah-tengah masyarakat. Adegan ini juga berfungsi sebagai sebuah bentuk jawaban akan kegelisahan kolektif terhadap keamanan kampuang yang dirasakan oleh masyarakat Minangkabau hingga saat ini.

Berdasarkan pembacaannya terhadap dubalang sebagai parik paga dalam nagari, Kunen mencoba memvisualkannya berbagi aspek pada karya bagian satu ini. Tiga orang penari memperagakan beberapa pola gerak dari silek harimau yang menyimbolkan bahwa dubalang adalah seorang yang mempunyai ilmu bela diri (silek), dan digunakan untuk melindungi (parik paga) masyarakat di nagari. Selain itu, ia juga melakukan pengembangan aspek gerak melalui properti tambahan, seperti mengunakan box kayu berukuran besar yang ditabuh hingga mengeluarkan bunyi dentuman keras dari ruang resonansinya untuk mengahadirkan kesan-kesan sifat, sikap, dan kurenah dubalang yang pada dasarnya merupakan figur yang memiliki sifat tegas dan ‘keras’, sebagai representasi dari: “kato dubalang, kato mandareh” (kata dubalang adalah kata yang keras).

Namun, di balik ketegasan dan sikap kerasnya para dubalang, tercermin pula tingginya kepekaan sosial, dan kemampuan sebagai penyelasai masalah yang ada di nagari. Sikap tersebut digambarkan dalam bagian kedua karya tari Garak Nan ‘Hilang’, dengan menghadirkan kemelut-kemelut yang diperlihatkan oleh penari, dengan dibingkai oleh gabungan suara instrumen berupa gong, canang, talempong, pano, dan box kayu. Kesemuanya itu menghasilkan bunyi yang terkesan hinggar dan bahkan mendekati ‘chaos’, hingga berujung pada pengucapan sebuah tuturan oleh seorang penari (Dika) sebagai bentuk keterwakilan fungsi dan peranan sosok dubalang dalam masyarakat Minangkabau. Dalam ucapannya, Dika mengatakan bahwa: “Nan tasabuik rang Koto Katiak, bapondok lai bapintu-pintu. Jikok kareh ka den takiak, jikok lunak ka den sudu.”

Hilangnya gaung dubalang pada saat ini digambarkan pada bagian karya berikutnya, dengan mengangkat isu kekinian mengenai gencarnya penyuaraan emansipasi perempuan untuk menuntut kesetaraan dan posisi yang sama seperti halnya yang disandang oleh laki-laki, khususnya di bidang keamanan seperti berprofesi menjadi polwan, security, dan beberapa profesi penting lainnya di tengah-tengah masyarakat. Hal ini seakan menjadi sinyal yang melemahkan bagi sang dubalang saat ini yang semakin terpinggirkan fungsi dan peranannya. Sepak terjang Padusi di Galanggang ditampilkan oleh Syafrini dan kawan-kawan melalui gerak tari yang mencoba mengambarkan perebutan posisi penting melalui gerak lincah dan membaur ke arena gerak laki-laki, dan seakan menyatakan diri tak ingin lagi manenteng carano, ma’anta siriah jo pinang.

Selanjutnya, mengenai aspek penting yang tak kalah menarik untuk menjadi catatan pada karya tari Garak Nan ‘Hilang’ adalah, bagaimana esensi yang coba dihadirkan pada karya tersebut sarat akan pesan moral, khususnya diperuntukkan bagi kalangan muda saat ini. Hal ini tentunya tercipta melalui pembacaan mendalam Kunen terhadap fenomena sosial yang bersifat kelokakan di Minangkabau, yang diisukannya ke dalam media seni. Serta insting kreator seni (tari) yang selalu – dan terus bergejolak di jiwanya saat ini.

oleh teraseni | Agu 14, 2016 | Uncategorized

Minggu, 14 Agustus 2016 | teraSeni ~

Tulisan ini adalah semacam refleksi atas sebuah pertunjukan teater yang mungkin saja tidak lagi aktual. Akan tetapi rasanya masih cukup kontekstual untuk dinilai, terutama dalam kaitannya dengan metafora dalam teater kontemporer. Terutama dalam kaitannya dengan kecendrungan artitistik teater masa kini, yang tidak lagi berorientasi pada verbalitas, melainkan pada metafora visual.

Hari itu, Rabu, 23 Desember 2009, di Auditorium Boestanul Arifin Adam ISI Padangpanjang, sebuah pertunjukan yang berjudul Laki-laki Berkabar dan Perempuan yang Memilih Bersendiri, dipentaskan. Sesaat sebelum berlangsungnya pertunjukan, terlihat penonton mulai menduduki kursi penonton di auditorium tersebut. Antusiasme menunjukkan hausnya mereka dengan hiburan dan apresiasi.

|

Salah Satu Adegan dalam Pertunjukan Teater

Lelaki Berkabar dan Perempuan yang memilih Bersendiri, karya Wendy HS |

Jika diperhatikan, terlihat bahwa penonton yang datang mayoritas adalah mahasiswa ISI Padangpanjang. Hal tersebut terjadi mungkin dikarenakan lokasi pertunjukan yang berada di dalam lingkungan kampus, sehingga penonton yang meramaikan auditorium malam itu kebanyakan adalah warga kampus. Karena itu tampaknya, antusiasme itu bukan saja beralaskan pada rasa haus akan hiburan, melainkan juga karena sudah menjadi suatu bentuk kaharusan sebagai mahasiswa seni untuk mengapresiasi berbagai karya seni.

Kurang lebih pukul 20.00 Wib, pertunjukan di mulai. Emen (nama sapaan) yang bertindak sebagai penata musik, yang terjun langsung sekaligus memainkan musik, mulai menampilkan karyanya, yang mungkin atas arahan dari sutradara, terkesan penuh distorsi (warna musik yang tak biasa didengar oleh penonton dalam keseharian). Tidak lama kemudian, seiring dengan suara musik itu, cahaya lampu yang telah ditata sedemikian rupa, yang pastinya juga tidak lepas dari konsep sutradara, yang dioperasikan oleh Danil Martin (Inyiak), dengan pelan mulai naik intensitasnya hingga menerangi sett di atas panggung.

Seketika cahaya lampu menyoroti sett yang dirakit dari sedotan plastik, sehingga menjadi seperti bunga yang mekar di atas panggung, yang berposisi di sebelah kiri panggung dari arah penonton. Pada bagian ini penonton dibuat seperti melihat, bahwa sebuah kehidupan baru saja dimulai tanpa tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Di bagian depan panggung juga terdapat tiga gumpalan sett yang di gantung, seperti sebuah metafor dari sperma yang akan menetes. Sejauh ini dapat dirasakan kuatnya teks-teks non verbal yang dibangun oleh sutradara untuk mempertajam teks-teks yang akan dihantarkan oleh aktor. Ada pula kesan bahwa semua itu terlihat seperti sebuah metafora dari laki-laki Minangkabau.

Sedangkan pada bagian belakang panggung arah kanan penonton, terdapat gantungan sett yang juga dirakit dari sedotan plastik dengan panjang sett kira-kira 7 m, berjumlah kurang lebih 20 untaian sehingga menjajaki lantai panggung yang samar-samar membentuk lingkaran. Jika coba dicari maknanya, dapat dikatakan bahwa itu seperti sebuah terali penjara yang berbentuk lingkaran.

Perlahan-lahan aktor (Feri) yang bertubuh cukup gemuk masuk dari wing kanan dari arah penonton dengan gestur yang membungkuk, tidak lama kemudian disusul dengan aktor (Keron) yang bertubuh cukup kurus dari wing yang berlawanan menirukan gaya yang sama. Setelah beberapa lama masing-masing aktor menirukan gestur, kemudian masuk pada adegan seperti seseorang yang belajar mengeja kata perkata, sehingga menjadi rangkaian kalimat yang masing-masing aktor mengucapkannya dengan kalimat yang berbeda serta gestur yang berbeda pula.

Aktor yang gemuk mengucapkan kalimat sambil memegang kemaluannya sementara yang kurus mengucapkan kalimat sambil memegang kepalanya. Tidak lama kemudian muncul aktor perempuan (Winda) dari wing sebelah kanan arah penonton menebar-sedotan. Jika coba dicari maknanya, dapat diumpamakan hal itu seperti seorang perempuan yang menabur benih.

Setelah lama pertunjukan berlangsung, aktor perempuan kembali muncul dari wing sebelah kanan arah penonton yang merupakan metafora dari seorang perempuan Minangkabau, bergerak menuju sett yang menguntai kelantai yang samar membentuk lingkaran tersebut. Setelah berada dalam sett, perempuan tersebut melontarkan kalimat dengan lantang. Sangat disayangkan, kekuatan vokal aktor masih kurang cukup untuk mengantarkan teks-teks tersebut ke penonton. Sehingga penonton yang duduk pada jarak kurang lebih 9 meter dari panggung hanya mendengarkan kalimat yang dilontarkan dengan samar-samar.

Masih kurangnya kemampuan ini membuat sebagian dari spektakel yang mendukung dan yang didukung tidak termaksimalkan. Barangkali hal ini juga dikarenakan efek musik yang volumenya melampaui kekuatan vokal aktor perempuan. Demikian juga kedua aktor laki-laki, yang tidak luput menjadi bagian sebab yang menenggelamkan vokal aktor perempuan. Artinya, ketika aktor perempuan berdialog, atau sebenarnya lebih tepat dikatakan semacam monolog-monolog, sementara pada saat yang sama juga diiringi efek musik distorsi dan juga diiringi dengan kedua aktor laki-laki yang mengeja. Bentuk adegan ini, terlihat seakan-akan dengan sengaja diciptakan dalam sebuah teror oleh sutradara. Sehingga makna dari teks-teks yang diucapkan sebagian besar menghilang begitu saja.

Menghadirkan simbol ke atas panggung teater tentunya bukanlah bentuk tafsir yang konkrit, yang dengan cepat dan mudah dimengerti dan dipahami oleh sebagian penonton yang awam akan tanda. Apalagi, tanda yang diciptakan oleh sutradara Laki-laki Berkabar dan Perempuan yang Memilih Bersendiri merupakan tanda yang sebelumnya belum menjadi kesepakatan atau konvensi, yakni tanda yang hanya dimengerti oleh sutradara dan sebagian orang saja.

Hal ini merupakan salah satu sebab fatal dari gagalnya capaian tematik yang diusung oleh sutradara dapat dipahami penonton. Terlebih lagi, dampak dominan itu kemungkinan muncul karena aktor sendiri tidak paham apa yang ia sajikan kepada penonton di atas panggung. Seperti dikatakan oleh Winda, bahwa ia sendiri tidak memahami apa yang ia lakukan. Hal ini dikarenakan gaya pertunjukan Laki-laki Berkabar dan Perempuan yang Memilih Bersendiri yang tidak menggunakan logika yang beralaskan sebab akibat (kausalitas). Hal yang wajar, apalagi bagi Winda yang belum genap melalui studi teaternya selama satu semester di Jurusan Teater ISI Padangpanjang. Sama juga halnya dengan Veri dari jurusan yang sama dan juga Keron dari Jurusan Musik.

Pertunjukan Laki-laki Berkabar dan Perempuan yang Memilih Bersendiri tersebut jelas menyampaikan makna lewat metafora-metafora yang direkonstruksi dari tema. Sayangnya, pertunjukan itu sedikit membuat sebagian penonton bingung dan harus berpikir beberapa kali, agar menemukan makna serta tujuan apa yang di sampaikan oleh pertunjukan malam itu. Artinya, pilihan bentuk panyajian Laki-laki Berkabar dan Perempuan yang Memilih Bersendiri yang dipilih oleh sutradara bukanlah satu hal yang biasa bagi penonton yang terbiasa dengan teks verbal, yang memang membuat penonton dapat mengerti dan paham dengan cepat.

Akan tetapi, dalam satu sisi itu hal ini tampaknya sudah menjadi kecenderungan gaya sutradara sendiri, yakni untuk menggarap pertunjukan teater dalam bentuk non verbal. Oleh sebab itu bentuk pertunjukan tersebut lebih menekankan makna-makna yang tercetus lewat teks visual yang non verbal, dan cenderung ambigu. Sehingga pada pertunjukan dengan gaya tersebut, naskah juga berkemungkinan tidak baku, dan baru selesai seiring berjalannya proses atau bahkan selesainya pertunjukan.

Seperti yang tertulis pada pamflet, yaitu pada sinopsis, Wendy HS, sang sutradara menuliskan pula teks-teks yang mengandung ambiguitas tentang pertunjukan tersebut, sebagai suatu hal penting yang ingin diuraikannya ke dalam pertunjukan, antara lain :

Aku semakin berjalan, aku kian berjarak dari jauh. Entah esok atau lusa, rasanya hari ini juga. Mungkin sunyi itu yang datang padaku. Layaknya surau sehabis azan zuhur. Aku tak sanggup bertahan sekedar mengingatnya saja. Nyatanya, aku tetap hanya sebatas beton-beton dan udara, di ruang mana aku masih belajar membaca: “A-KU LA-KI-LA-KI.”

Aku semakin berjarak, kian berjalan dari jauh. Entah hitam atau merah, rasanya kuning juga. Aku tak akan mewarnai lagi mendung di sini. Sebab sepanjang jalan ini, tempat berteduh sudah penuh. Tampaknya aku harus membuat sendiri cahaya bulan, angin dan gerimis. Agar hati leluasa berlindung sembari belajar menulis: “A-KU LA-KI-LA-KI.”

Struktur bahasa dari sinopsis di atas, jelas tidak memberi batasan-batasan wilayah pemahaman pada subjek tertentu. Artinya, ambiguitas memang diciptakan untuk memberi kebebasan makna atas bahasanya, sehingga tidak terikat oleh waktu, tempat, dan kejadian suatu peristiwa.

Wendy H.S., S.Sn, staf pengajar (dosen teater ISI Padangpanjang) yang menulis dan menyutradarai karyanya Laki-laki Berkabar dan Perempuan yang Memilih Bersendiri itu, seperti yang dikutip dari pamflet pertunjukan, menyatakan bahwasanya, karya ini berangkat dari wilayah lingkar sosial-budayanya, yakni budaya Minangkabau.

Proses pertunjukan teater ini menurutnya mencoba mengkomunikasikan kenyataan tata kekerabatan, hubungan laki-laki dan perempuan di ranah kebudayaan Minangkabau. Dan pada garapan kali ini, sutradara memilih bentuk penyajian tanpa karakter sebagai bentuk bahasa yang menurutnya adalah bentuk bahasa yang efektif untuk disampaikan pada penonton.

Terkadang, tanpa disadari bahasa metafora dan simbol-simbol memang bisa saja tuntas dalam mengusung tema dari sutradara dan siap dihantarkan pada penonton. Namun hal itu mensyaratkan adanya aktor-aktor yang siap menjadi suatu metafora pula di atas panggung. Untuk itu aktor harus berhati-hati dalam ‘pengadaannya’ di atas panggung guna memperkuat teks, sehingga bentuk yang diusung menjadi konteks dengan teks yang sedang dibawakannya tersebut.