oleh teraseni | Okt 11, 2016 | Uncategorized

Rabu, 11 Oktober 2016 | teraSeni~

“Dance is in the air, it’s just in the air…”

Ujaran Annie Leobovitz, seorang fotografer legendaris Amerika di atas menjelaskan betapa sulitnya mengabadikan momen pertunjukan tari ke dalam karya fotografi. Tari adalah pertunjukan yang bersifat sesaat (ephemeral). Sekali dipergelarkan, tidak dapat lagi dihentikan, kemudian menghilang dalam sekejap tanpa bisa diulang kembali. Barangkali karena itulah pencatatan mengenai tari sangat sedikit, berbanding terbalik dengan banyaknya karya yang dipergelarkan.

|

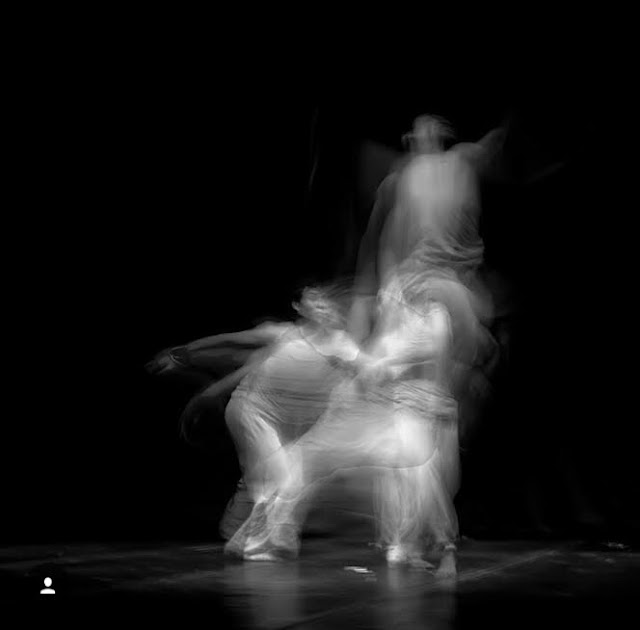

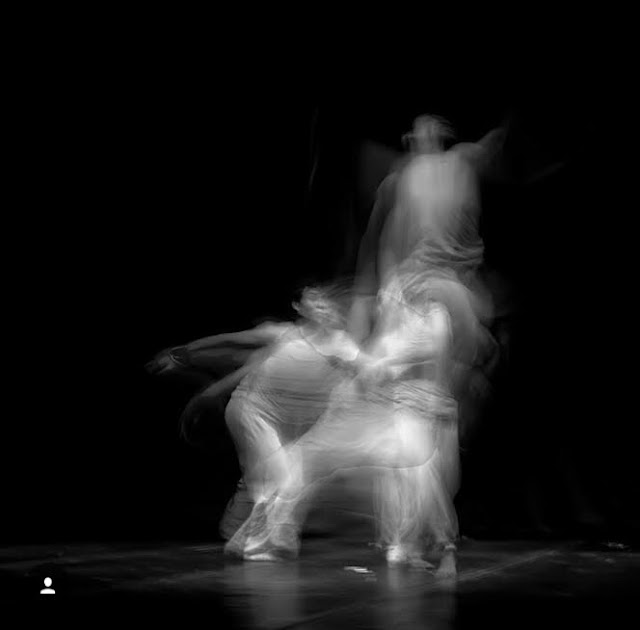

Suasana Pameran Imajinari

di Pendhapa Art Space, Yogyakarta |

Namun di Pendhapa Art Space, 24-30 September 2016 lalu berlangsung sebuah pameran fotografi pertunjukan, yang mencoba mengabadikan tari ke dalam karya fotografi, dengan tema yang cukup menarik, Imajinari. Sekilas mirip dengan kata imaginary dalam bahasa Inggris. Imajinari sendiri adalah permainan dua kata yang memiliki kemiripan bunyi (homophonic), imaji dan nari, yang dapat diartikan gambar atau foto yang menampilkan visual kegiatan menari.

Pameran menampilkan sejumlah karya pilihan dari tiga fotografer Yogjakarta: Erick Ardianto Wibowo, Erwin Octavianto, dan Nanang Setiawan. Menurut kurator pameran yang juga dosen fotografi di Institut Seni Indonesia Surakarta, mas Setyo Bagus Wakito, ketiga fotografer dipertemukan karena memiliki kecintaan yang sama pada dunia fotografi dan seni pertunjukan. Dari karya-karya foto mereka, kita dapat melihat perjuangan fotografer dalam mengabadikan pertunjukan demi pertunjukan, mengakali pencahayaan dan menjadikannya sebuah keuntungan atau kekuatan yang memiliki nilai estetis.

Tentang Fotografi Pertunjukan

Tanpa bermaksud mendefinisikan apa itu fotografi pertunjukan, ada baiknya berbagi sedikit informasi dari sesi diskusi (27/09/16) sebagai bagian dari pameran Imajinari yang menghadirkan ketiga fotografer plus kurator yang malam itu bertindak sebagai moderator. Fotografi atau photography berasal dari kata dalam bahasa Yunani, yaitu photos (cahaya) dan grafo (melukis), yang kemudian diartikan sebagai seni melukis dengan menggunakan media cahaya. Fotografi pertunjukan merupakan genre baru dalam dunia fotografi, yang jelas berbeda dari fotografi pada umumnya karena pertunjukan sebenarnya tidak dirancang untuk pemotretan, tetapi sebagai tontonan (spectacle).

|

Salah Satu tangkapan Kamera

Atas Pertunjukan Tari |

Pada awalnya fotografi hanya dipakai untuk kebutuhan dokumentasi atau peliputan untuk kebutuhan pemberitaan. Namun dalam perkembangannya, fotografi pertunjukan muncul sebagai sebuah passion baru yang hanya dimiliki oleh segelintir fotografer yang tidak saja memiliki kecintaan terhadap seni fotografi tetapi juga memiliki apresiasi yang bagus terhadap pertunjukan. Karena itu seorang fotografer pertunjukan tidak saja dituntut memiliki kemampuan teknis yang mumpuni, tetapi juga memiliki kepekaan, kesabaran, dan jam terbang yang tinggi dalam mengamati pertunjukan. Jejak rekam itulah yang tergambar dalam gelaran karya-karya ketiga fotografer yang mampu menghadirkan sisi lain dari pertunjukan tari yang memiliki daya pikat tersendiri.

Melukis Tari Dengan Cahaya

Pameran imajinari membawa kita melihat tari dengan cara yang berbeda. Ketiga fotografer mencoba melukis pertunjukan tari yang moving dengan menggunakan media cahaya ke dalam frame fotografi yang bersifat statis. Erwin Octavianto, fotografer yang juga dijuluki ‘sang maestro’ karena karya-karyanya yang menjadi referensi banyak koreografer, berusaha menangkap dinamisasi gerak tari ke dalam karya foto yang terasa hidup dengan menggunakan teknik slow action dan freeze (stop action). Eksperimen itu menghasilkan karya-karya foto yang seperti memiliki nyawa. Dalam salah satu karyanya, I wanna fly away…so high, tubuh-tubuh penari terlihat seperti berkejaran dalam kelebat bayangan, menciptakan imaji tubuh yang dinamis. Kita seperti dapat merasakan energi yang mengalir dari kelebatan tubuh-tubuh penari. Erwin juga mengkontraskan antara tubuh statis dan tubuh yang seakan bergerak sehingga ia berhasil menghadirkan esensi tari sebagai the art of moving.

Sedangkan Erick Ardianto, fotografer muda yang dikenal konsisten memotret seni tradisi, mengabadikan aspek lain dari pertunjukan tari, yakni detail riasan dan kostum penari tradisi sebagai elemen dekoratif pertunjukan yang langsung menarik perhatian. Dalam karya-karyanya, Erwin seperti ingin mengajak penikmat pameran untuk mengapresiasi betapa anggunnya penari klasik dengan kostum berwarna keemasan berpadu dengan rangkaian aksesoris berkilauan dan detail riasan yang menambah kesan keindahan dan kemewahan; atau harmonisasi warna dan desain kostum yang dipakai oleh penari tradisi. Erick juga berhasil menangkap momen-momen dramatik yang membuat penari-penari dalam karya fotonya seperti tengah bercerita tentang tarian yang dipertunjukkan.

Nanang Setiawan, sebaliknya memiliki ketertarikan khusus terhadap formasi-formasi unik pola lantai dan desain gerak, serta ekspresi simbolik dalam pertunjukan tari. Formasi tersebut terlihat dari garis-garis tubuh penari yang membentuk desain-desain tertentu baik vertikal ataupun horizontal yang memiliki makna simbolik. Kita dapat merasakan kesakralan sebuah prosesi ritual dari kejelian Nanang menangkap momen arak-arakan yang memperlihatkan tubuh-tubuh penari yang berjejeran lengkap dengan atribut upacara yang menyertai, atau formasi unik tubuh penari dengan gerak kaki dan tangan yang rampak membentuk pola simbolik tertentu.

Komentar Akhir

Pameran Imajinari menghadirkan tontonan baru dengan daya pukau yang tak kalah menarik dari pertunjukan tari yang sesungguhnya. Ketiga fotografer dengan perspektif yang berbeda, berhasil memindahkan tari dari realitas panggung ke dalam karya fotografi, tanpa kehilangan ruh dari pertunjukan tari itu sendiri. Karya-karya mereka berhasil mengabadikan serangkaian momen berharga dari pertunjukan tari yang luput dari pengamatan. Sebagai sebuah tren baru, pameran yang mengangkat tema yang cukup langka ini pantas diapresiasi. Masuknya fotografi ke dalam ranah seni pertunjukan merupakan perkembangan yang menggembirakan dalam perspektif keilmuan yang makin interdisiplin. Fotografi pertunjukan memperkaya apresiasi terhadap seni pertunjukan, khususnya dalam mengisi kelangkaan pencatatan tari yang tidak sepenuhnya dapat dijangkau oleh kalangan kritikus tari. Medium foto menjadi alternatif baru yang menjanjikan.

Meski demikian, pameran Imajinari, menyisakan banyak hal yang perlu dijelajahi lebih jauh lagi oleh kalangan fotografer pertunjukan. Fotografi pertunjukan dalam Imajinari masih terfokus pada pandangan klasik mengenai pertunjukan sebagai yang tergelar di front stage yang memang dikemas artistik, mulai dari pencahayaan dan tata panggung yang mendukung. Realitas di belakang panggung (back stage) sebetulnya juga bagian dari pertunjukan yang menarik diabadikan namun tidak mendapat perhatian sama sekali.

Sementara itu, pertunjukan tari sendiri kini mulai ditarik dari panggung pertunjukan ke ruang-ruang publik yang site specific, seperti pertunjukan tari di tengah pasar, bangunan candi, museum, atau jalanan dengan realitas pertunjukan yang lebih kompleks lagi. Belum lagi pertunjukan ritual adat dan berbagai jenis permainan rakyat dalam bentuk tarian, teater, dan musik sebagai pertunjukan yang kurang mendapat apresiasi yang layak sebagaimana pertunjukan yang ditampilkan di gedung-gedung pertunjukan. Bahkan Pertunjukan seperti dikutip dari Richard Schechner memiliki spektrum yang sangat luas meliputi banyak hal dari seremonial, ritual, teater, permainan, olah raga, serta daily performance, yang tidak lagi memandang pertunjukan sebagai teks yang tergelar tetapi pertunjukan sebagai sebuah peristiwa yang melibatkan interaksi timbal balik diantara performer dan penonton yang partisipatif. Dengan demikian eksplorasi terhadap fotografi pertunjukan tentu akan jauh lebih menarik.

Yogyakarta, 28 September 2016

oleh teraseni | Okt 4, 2016 | Uncategorized

Selasa, 4 Oktober 2016 | teraSeni~

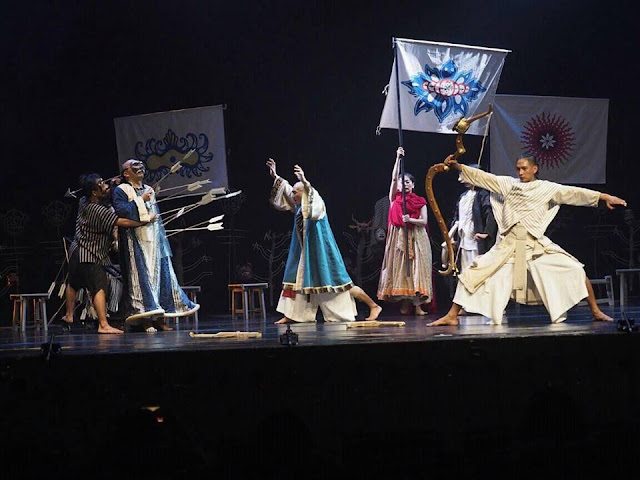

Pertikaian antara Kurawa dan Pandawa, memang menjadi epos menarik yang tidak habis ditafsirkan. Malam itu (24/9) di Societet Militer Taman Budaya Yogyakarta, alih-alih menceritakan ulang cerita panjang kehidupan kerajaan Hastinapura, sang sutradara menempatkan fragmen perang sebagai sajian pertunjukan yang digelar di Indonesia. Kendati cerita yang diangkat tidak asing untuk para penonton—baik mengetahui dari cerita pewayangan ataupun TV series India setahun silam—, sebagai gantinya pertunjukan malam itu dikemas berbeda, baik dari segi artistik, estetik, ataupun tafsir cerita. Akhirnya, sebuah sajian pertunjukan hasil kolaborasi antar negara dan budaya telah berhasil memberikan pengalaman visual baru yang tidak hanya memanjakan mata namun turut tersemat pesan reflektif untuk para penonton.

|

Adegan Bisma terbunuh dalam

perang Kurusetra oleh Panah Arjuna,

dalam Mahabharata Part 3: Kurusetra War,

karya Hiroshi Koike

(Foto:www.facebook.com/koikemahabharatapart3) |

Memukau memang kata yang tepat untuk mewakili impresi penonton setelah menyaksikan pertunjukan bertajuk Mahabharata Part 3: Kurusetra War, karya Hiroshi Koike dengan Hiroshi Koike Bridge Project (HKBP)-nya. Setelah dipentaskan di Kamboja (2013), India (2014), Jepang (2015), dan akan dihelat di Thailand (2017), Malaysia (2018), India (2019), dan keliling dunia (2020), proyek kolaborasi ini memang terbukti menjadi ruang penciptaan karya dengan basis antar budaya. Alih-alih Koike membawa adegan terstruktur untuk pertunjukan sehingga hanya dimainkan di kota tujuan, Koike justru merangkai kultur setempat untuk menjadi bagian di dalam setiap karyanya.

Di Indonesia, proyek ini bekerjasama dengan Teater Garasi dan Yayasan Kelola, dengan menampilkan sembilan seniman lintas negara, a.l: Indonesia (Gunawan Maryanto, Riyo Pernando, Sandhidea Narpati, Suryo Pranomo dan Wangi Indriya), Filipina (Carlon Matobato), Malaysia (LEE Swee Keong), dan Jepang (Koyano Tetsuro dan Shirai Sachijo). Dari perbedaan tersebut, alih-alih satu budaya mendominasi budaya lainnya, kolaborasi antar budaya ini justru terjalin dengan akrab nan harmonis. Dialog antar bahasa—bahasa Inggris, Melayu, Jepang, Filipina, Indonesia, bahkan turut dibagi lagi menjadi bahasa Sunda, serta bahasa Jawa dengan beragam dialeknya—yang diawal sempat mengganggu justru perlahan menjadi daya pesona dan membuat pertunjukan semakin variatif. Bahasa asing pun turut diterjemahkan dan dipancarkan pada dua sisi dinding yang berbeda, sehingga membuat pertunjukan berjalan khusyuk.

|

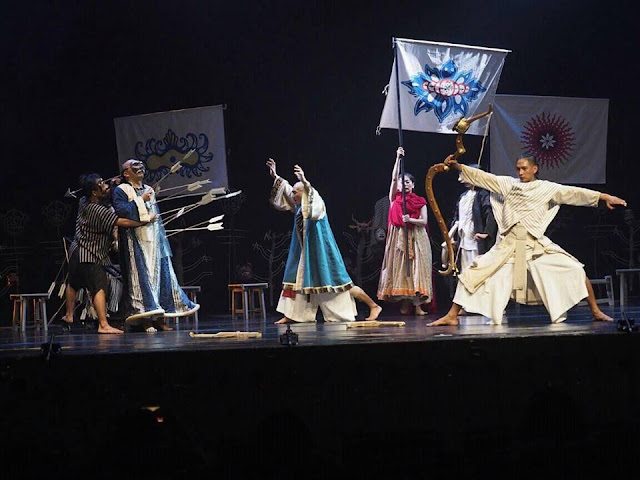

Adegan Pertempuran di Medan Perang Kurusetra,

dalam Mahabharata Part 3: Kurusetra War,

karya Hiroshi Koike

(Foto:www.facebook.com/koikemahabharatapart3) |

Tidak hanya melakukan percakapan, keberagaman bahasa ini justru dieksplorasi pada bentuk yang lebih luas, yakni: dengan nyanyian, baik yang sifatnya kolektif dan bersamaan, hingga yang personal dan bergantian: nge-rap, serta eksplorasi kultural: nyinden. Hasilnya, pertunjukan semakin beragam dan terasa dekat dengan kultur penonton Indonesia. Terkait kultur Jawa, pertunjukan malam itu turut menautkan kebiasaan penonton akan adegan goro-goro dalam pewayangan lazimnya. Alhasil ketika adegan perang berlangsung, Gunawan Maryanto melakukan perbincangan jenaka dengan para penonton khayalnya adegan goro-goro. Selain berfungsi sebagai penanda akan adanya perang yang lebih besar, kemunculan Gunawan membuat alur cerita yang melulu soal perang menjadi tidak membosankan.

Tidak hanya menampilkan adegan perang semata, Koike turut mempertunjukkan beberapa dialog yang dirasa penting, seperti: ketika Drupadi dipermalukan oleh Kurawa; pernikahan Abimanyu dan Utari; negosiasi Arjuna, Duryudana, dan Krisna; hingga pertemuan Dewi Kunti dan Karna sebelum perang. Disusun dengan alur maju mundur, pertunjukan tidak terasa menjemukan, terlebih dengan beragam artistik unik yang sederhana, namun terlihat elegan. Pemilihan warna dan simbol akan artistik pun semakin memanjakan mata ketika bermandikan cahaya. Seperti ketika adegan flashback, di mana penggunaan dua kain panjang yang membujur dan berombak, layaknya tanda akan imajinasi sangat tepat mewakili. Tidak hanya itu, penggunaan topeng dalam beberapa karakter membuat sembilan penampil berlipat ganda di panggung pertunjukan.

|

Strategi Visual dalam kesatuan artistik Mahabharata Part 3: Kurusetra War,

karya Hiroshi Koike

(Foto:www.facebook.com/koikemahabharatapart3) |

Selain pada artistik dan alur, perhatian turut tertuju pada gerak para pemain. Gerak kolektif yang seragam, dengan gerak yang tidak biasa, seperti ketika berperang, mereka memeragakan gerak menaiki kuda secara seragam dan serentak. Belum lagi ketika Kurawa dan Pandawa berperang, di mana kedua pasukan saling-silang melakukan gerakan bersiap menyerang satu sama lain secara serempak. Dalam adegan perkelahian pun banyak gerak yang terdistorsi layaknya adu fisik, seperti adegan berkelahi satu lawan satu antara Arjuna dan pasukan Duryudana; dan gerak perang yang distilisasi dengan kosagerak tari, seperti ketika Arjuna beradu-panah dengan Bisma. Terkait gerak tari, Koike memang mengkonotasikan perang sebagai tari kematian, sehingga rasanya tepat jika gerak tari berkelindan banyak di pertunjukan tersebut. Pada sisi suara, selain terdapat produksi suara dari para penampil, turut banyak diciptakan alunan bunyi yang dramatis menunjukan pelbagai adegan penting, seperti ketika Arjuna meniup sangkala (terompet kerang), hingga seruling bambu Jepang menandakan di tiap bagian flashback. Komposisi suara yang tercipta berjalan selaras selama pertunjukan berlangsung.

Bertolak dari karya yang bersumber dari epos Mahabharata, pergelaran malam itu tidak hanya mempertunjukan praktik teater semata, namun turut berkelindan pelbagai aspek seni lainnya, seperti: tari, musik, seni rupa, juga sastra. Walau tanpa celah, harapannya, semoga pertunjukan seni lintas disiplin yang memukau secara visual dan suara tidak hanya melenakan semata, namun pesan dari cerita dapat tetap tersampaikan. Di mana perang bukan soal menang atau kalah, namun tentang korban manusia yang berjatuhan. Hal yang masih sangat lumrah terjadi, tidak hanya di Indonesia namun di pelbagai bagian dunia lainnya. Alhasil agaknya tepat gambaran Koike di awal dan akhir pertunjukan, bahwa jangan-jangan manusia tidak lebih beradab dari sekumpulan primata yang ribut hanya karena berebut pangan.[]

oleh teraseni | Okt 2, 2016 | Uncategorized

Minggu, 2 Oktober 2016 | teraSeni~

Sirine berbunyi dari megaphone yang dipegang seorang laki-laki yang mondar mandir di area pementasan. Laki-laki tersebut bertanya pada penonton “Apakah sudah posting hari ini?” dan diakhiri dengan kalimat “Saya permisi dulu, mau ke kamar mandi”. Musik cadas kemudian menggema yang diikuti oleh seorang pemain yang hanya memakai handuk. Dia berdialog tentang kebersihan dan kesehatan. Sambil menggosok gigi, dia terus berdialog, sehingga terkesan hanya bunyi kumur-kumur saja.

|

Adegan Pembuka dalam

Pertunjukan Teater Kamar Mandi Kita,

sutradara Yusril

(Foto: Deni Cidaik) |

Dari sini peristiwa demi peristiwa berhamburan di arena pentas. Itulah awal mula pementasan teater yang berjudul “Kamar Mandi Kita” karya/sutradara Yusril yang berdurasi sekitar satu jam lebih lima menit. Pementasan ini dilaksanakan di halaman depan kafe DW ISI Padangpanjang pada tanggal 21 September 2016 mulai pukul 20.30 WIB, dan di Taman Budaya Sumatera Padang, tanggal 23 September 2016 malam dalam rangka Padang Art Festival 2016.

Banyak hal yang ingin diutarakan oleh Yusril dalam karyanya ini. Bermula dengan keinginan untuk membersihkan diri secara fisik, bahwa manusia perlu mandi dan gosok gigi. Fisik bersih belum tentu menandakan mental bersih. Kata “cuci tangan” tidak lagi membersihkan tangan secara fisik, namun menjadi metafora bagi orang-orang yang lari dari tanggung jawab. “Dari pada tanggung basah, lebih baik mandi sekalian” (kalimat ini tidak ada dalam pementasan ini) merupakan tujuan bahwa jangan tanggung-tanggung dalam melakukan suatu.

Teks verbal memang sedikit dalam pementasan ini, namun pengertiannya bisa lebih luas. Bahasa mempunyai kemungkinan tak terbatas, yang menjadi substratum bagi teks-teks aktual. Kata-kata dapat pula dianggap sebagai suatu sarana yang membuat seluruh evaluasi historis bahasa dan aneka praktik penandaan. Seluruh kemungkinan yang dimiliki oleh bahasa di masa lampau, sekarang, dan masa yang akan datang. Teks bahasa tersebut kemudian tertimbun dan tenggelam di dalam tubuh aktor. Tubuh aktor adalah teks aktual yang bersumber dari kata-kata. Tubuh aktor meliputi seluruh fenomena dan ciri-ciri yang dimiliki oleh struktur bahasa, kaidah-kaidah genre, bentuk melismatik yang terkode, idiolek sutradara, dan gaya interpretasi. Singkatnya, segala sesuatu di dalam tubuh aktor yang berfungsi untuk komunikasi, representasi, dan ekspresi; segala sesuatu yang dapat diperbincangkan, yang membentuk jejalin nilai-nilai budaya, yang secara langsung berhubungan dengan alibi-alibi ideologis di suatu zaman.

|

Salah seorang pemain

Kamar Mandi Kita, Sutradara: Yusril

mengeksplorasi ember plastik

(Foto: Denny Cidaik) |

Yusril, dengan ciri khasnya mencoba membongkar perilaku manusia dengan idiom-idiom yang bermakna tak terbatas. Semua properti adalah berbahan plastik yang menandakan bahwa dunia sekarang sudah dipenuhi kepura-puraan. Tidak ada lagi yang asli, semuanya hanya imitasi. Semua yang imitasi tersebut saling berhubungan yang diungkapkan melalui gerakan tubuh/anggota tubuh atau melalui permainan anggota tubuh seperti gerakan tangan, kepala, ekspresi wajah dan sebagainya. Ember, kloset, dan alat komunikasi bisa menyatu dengan gerakan tubuh/anggota tubuh serta ekspresi wajah. Di dalamnya terkandung makna power dan solidarity yang mengimplikasikan kedekatan dan ketidakdekatan hubungan properti dengan tubuh aktor.

Kode (ruang) merupakan medium utama untuk menunjukkan ideologi. Untuk ini, arena pantas (outdoor) dengan segala properti menjadi ilustrasi yang dapat diamati secara leluasa. Hal ini bisa dilihat pada aktor yang menggunakan kloset sebagai properti. Penempatan kloset, minuman, makanan, alat komunikasi dan sebagainya menggambarkan makna yang bernuansa ideologis power dan solidarity dalam kaitannya dengan kebohongan-kebohongan yang dimiliki media publik. Orang yang duduk mencangkung di kloset memiliki otoritas sikap yang berlawanan dengan aktor—aktor lainnya. Masing-masingnya memiliki power dan solidarity yang sama atau berbeda yang tidak lagi perlu diungkapkan dengan kata-kata.

Karya ini juga mengungkap kehidupan suatu kelompok sosial yang memerlukan penanda kelompok. Kebutuhan akan air dan mandi merupakan kebutuhan kelompok masyarakat. Semua pemain (terutama perempuan) memakai pakaian mandi (handuk). Penanda tersebut akan menunjukkan identitas, kepaduan dan yang membedakan dari kelompok lain. Sistem tanda yang menjadi penanda itu membawa makna sosial yang begitu penting. Makna yang dikomunikasikan melalui sistem tanda itu mengandung ideologi kelompok yang bersangkutan. Kebutuhan akan air dan kebutuhan akan kebersihan menjadi fenomena tertentu. Fenomena seperti itu lebih dikenal dengan istilah gaya (style).

|

Salah satu adegan

dalam Kamar Mandi Kita, Sutradara: Yusril

(Foto: Denny Cidaik) |

Kecenderungan Yusri memakai gerak koreografi pada saat-saat tertentu terasa kurang menggigit. Gerak tersebut terlalu indah untuk mengungkap makna pemberontakan terhadap kondisi sosial bangsa ini. Perbedaan status sosial dalam masyarakat dapat ditandai dari berbagai tataran bahasa verbal dan nonverbal sang aktor. Namun, perbedaan yang cukup menonjol terletak pada sistem bunyi yang pada hakekatnya melahirkan aksen. Sebagai contoh, pada nada dering hp., menunjukkan perbedaan realitas antara masyarakat kelas atas dengan masyaraat kelas bawah. Masyarakat kelas atas nada dering tersebut menjadi indah, namun pada masyarakat kelas bawah menjadi mengganggu. Setiap kelompok yang berbeda dalam masyarakat memiliki gaya tersendiri. Apakah suatu kelompok berstatus tinggi, terbuka, tertutup, berstatus rendah, semuanya dapat diamati dari sistem tanda yang dimilikinya.

Pementasan teater “Kamar Mandi Kita” karya/sutradar Yusril ini juga bisa dilihat sebagai alat kontrol dapat diamati pada berbagai tindak komunikasi baik melalui media atau bentuk komunikasi lainnya. Seperti suara berita dari speaker pemusik yang saling berhimpitan atau bisa juga sebuah head-line surat kabar yang dibacakan, menjadi modal dalam bentuk pengontrolan yang berwujud kontradiksi, kritik, pendeskreditan, sindiran dan sebagainya. Pengontrolan dapat berasal dari tubuh aktor atau dari penonton. Kemudian, bila pengalaman personal berkonflik dengan kebenaran yang valid secara sosial, akibatnya mungkin tidak saja penggunaan pikiran secara paksa, tetapi sistem akan berantakan.

|

Adegan toilet

dalam Kamar Mandi Kita, Sutradara: Yusril

(Foto: Denny Cidaik) |

Pada akhirnya Yusril menggunakan bahasa tubuh dan ditambah dengan bahasa verbal yang ditransformasikan untuk melahirkan interpretasi yang beragam. Secara sederhana, Yusril membat peritiwa yang tidak luput dari proses transformasi mulai dari awal sampai ke teks yang sudah jadi (pementasan). Materi draft tidak muncul begitu saja. Materinya bisa bersumberkan dari teks lain, dicatat melalui footnote, rujukan dan lain sebagainya. Dengan demikian, teks yang sudah jadi itu sebenarnya sudah melalui transformasi yang bersifat material. Melalui transformasi, kita menerka, mengkonstruksi, sehingga muncul suatu produk baru. Proses transformasi yang bersifat materi ini juga terjadi pada tanda dalam sebuah teks pementasan atau pesan dalam sebuah kode dalam tubuh aktor. Setiap tindak pembacaan kode selalu melibatkan proses transformasi.

Pada akhir pementasan ini Yusril seperti berharap bahwa manusia memerlukan air untuk membersihkan diri, minum, dan juga kebutuhan lainnya. Manusia tidak bisa bersikap individual saja namun juga sosial. Kemudian muncul lagi laki-laki yang gosok gigi dengan kalimat “bersih itu sehat, sehat itu bersih”.

(Dimuat Harian Padang Ekspres, Edisi Minggu, 25 September 2016)

oleh teraseni | Sep 29, 2016 | Uncategorized

Kamis, 29 September 2016 | teraSeni~

Beberapa waktu lalu, terhitung tanggal 1 sampai 9 Agustus 2016 telah diadakan sebuah program kegiatan bertajuk Sasikirana Dance Plus di Nuart Sculture Park, sebuah artspace milik Nyoman Nuarta yang terletak di Bandung. Kegiatan itu melanjutkan suksesnya kegiatan pementasan dan workshop serupa tepat satu tahun yang lalu, yang digagas oleh Keni Soeriaatmadja.

Melalui kegiatan yang mendapatkan dana hibah dari Djarum Foundation ini, dapat dilihat geliat komunitas seni pertunjukan di Indonesia pada hari ini. Maksudnya, kegiatan itu dapat mewakili untuk melihat bagaimana para seniman seni pertunjukan membentuk karyanya dengan berbasis pada gagasan dan wacana tentang kehidupan sosial di sekitarnya. Kegiatan ini bertujuan untuk mempertahankan, mengembangkan, serta menghidupkan kembali spirit penciptaan seni, yang tampaknya mulai hilang di kancah seni pertunjukan Indonesia, khususnya di kancah seni tari kontemporer.

|

Mentor dan kurator SKDC 2016

Arco Renz (Belgia) dan Eko

Supriyanto (Indonesia) sedang memberikan arahan(Foto: kakangandy) |

Persoalan utama yang dihadapi oleh dunia kesenian saat ini adalah berkurangnya daya kritis dan kurangnya apresiasi para seniman muda terhadap perkembangan seni tari dunia, terutama dalam ranah tari kontemporer. Di lain sisi, hal itu ditambah pula oleh minimnya kemauan para seniman muda untuk mencoba keluar dari zona nyamannya masing-masing.

Padahal, sangat berguna untuk mencoba berbagai hal baru dalam berkesenian dan dalam pencarian ilmu pengetahuan. Memang, perjalanan untuk sampai pada komitmen untuk terus aktif bergerak bukan perkara yang mudah. Hal itu membutuhkan proses yang panjang, suatu perjalanan dari satu titik ke titik lainnya. Sebab perjalanan itu menyangkut bukan hanya masalah kapan hasilnya akan muncul, tetapi bagaimana menghargai setiap titik dari perjalanan itu hingga akhirnya sampai ke titik yang dituju atau dicita-citakan.

Saat ini sebenarnya sudah banyak wadah untuk berkreativitas, tetapi para seniman muda belum memanfaatkannya secara optimal. Kebanyakan malah tidak tahu, dan hanya beberapa saja yang berusaha mencari tahu tentang keberadaan wadah-wadah tersebut. Itupun hanya sedikit seniman muda yang kemudian mampu memanfaatkan wadah-wadah itu dengan baik untuk memunculkan kreativitasnya sendiri. Entah karena mereka belum mampu keluar dari zona nyamannya, atau karena tidak mau tahu, atau karena berfikir bahwa hal itu akan merugikan mereka secara finansial.

Hal yang wajib diperhatikan ialah bahwa seniman-seniman yang sekarang ini terkenal rata-rata pernah melewati fase-fase yang sulit, bahkan ada yang pernah terpuruk, sebelum akhirnya menikmati kesuksesan seperti pada saat sekarang. Apalagi, berbicara mengenai gagasan karya seni haruslah disertai dengan tindak lanjut berupa perwujudan dari gagasan yang ingin dilaksanakan itu. Tentu saja itu juga bukan perkara yang mudah, tapi kenyataannya setiap seniman tetap harus melaluinya.

Sasikirana Dance Camp Plus (SKDC) yang lahir dari inisiatif Bengkel Tari Ayu Bulan (BTAB) terdiri dari KoreoLAB dan Dance Camp. SKDC menjadi wadah penampilan serta pembelajaran seni pertunjukan di Indonesia, yang memfasilitasi berbagai kegiatan laboratoris secara berkala bagi seni pertunjukan Indonesia. Karena itu wajar bila SKDC menjadi salah satu sasaran para seniman muda, yang ingin berjuang mengembangkan kreativitasnya. Mereka terutama mengharapkan sarana untuk berkreativitas serta berproses karya seni.

SKDC melakukan penyeleksian secara tertutup oleh para mentor dan kurator. Penyeleksian dilakukan untuk mendapatkan nama orang-orang yang kemudian dipilih untuk difasilitasi dalam berkreativitas. Namun bukan berarti bahwa mereka yang tidak lulus tidak lebih baik. Hanya saja mereka yang terpilih dianggap bisa memberikan kontribusi tertentu dan cocok untuk kegiatan ini.

Karenanya, para mentor serta kurator juga ditantang untuk membuktikan kepada mereka yang tidak terpilih bahwa ada kelebihan atau bahkan keunikan tersendiri yang dimiliki oleh para peserta yang lulus seleksi. Pemahaman tentang hal seperti ini harus dimiliki para seniman muda yang terlibat dalam SKDC, untuk juga digunakan dalam berdiskusi dan bertindak guna mewujudkan impian mereka di seni pertunjukan khususnya tari kontemporer.

Terdiri dari 25 Peserta Dance Camp, 6 Peserta KoreoLAB, 3 Mentor, serta 1 Kurator, perhelatan kegiatan ini telah turut memberikan warna tersendiri bagi dunia tari kontemporer. Kegiatan ini bukan hanya berskala Nasional tetapi bahkan Internasional, karena tidak hanya berbicara tentang dunia seni pertunjukan Indonesia, tetapi berbicara juga tentang negeri tetangga. Dalam kata lain, SKDC memberikan kontribusi yang sangat signifikan untuk membentuk jaringan kerjasama antar daerah bahkan antar negara, dengan menghubungkan seniman antar pulau di Indonesia dan bahkan Luar Negeri.

Secara tidak langsung, SKDC seperti ingin menyatakan bahwa seniman Indonesia mampu mengemban misi untuk mengembangkan seni pertunjukan tari kontemporer di Indonesia. Bahkan, SKDC seperti menyatakan bahwa seniman Indonesia dapat turut berkontribusi dalam kancah tari dunia.

|

Keluarga Sasikirana Dance Plus 2016

berfoto bersama di Nuart Sculpture Park, Bandung

(Foto: kakangandy) |

Para peserta seniman muda nasional yang kemudian terpilih dalam SKDC 2016 adalah Dewi Safrila Darmayanti (Pekanbaru), Ferry Cahyo Nugroho (Magetan), Andhika Annisa (Bali), Heidy Dwiyanti (Bekasi), Herdi Muhammad (Bandung), Sherli Novalinda (Padangpanjang), Syifa Nur Muslim (Bandung), Eka Wahyuni (Berau), Tutu Wisti Sabila (Klaten), Razan Mohammad (Jakarta), M. Dinu (Malang), Junaida (Medan), Satriya (Bekasi), Laila Putri (Serang), Fernandito (Maluku Utara), Greatsia Yunga (Maluku Utara), Veyndi Dangsa (Maluku Utara), Patricia (Malang), Josh (Jakarta), R. Angga (Bandung), dan Rosalia (Yogyakarta), serta ditambah peserta Internasional yaitu Lim Pei Ern (Malaysia), Dinie Dasuki (Singapura), Sompong Leartvimolkasame (Thailand), dan Ari Rudenko (Amerika Serikat).

Enam Peserta KoreoLAB yang terpilih adalah Muhammad Asri Bin Razali (Singapura), Yudi Tangker (Tanjung Pinang), Dekgeh (Bali), Tyoba Armey (Bandung), Siska Aprisia (Padangpanjang), dan Ridwan Aco (Makasar). Adapun para mentor dan kurator dalam SKDC 2016 yaitu Hartati (Indonesia), Faturrahman Bin Said (Singapura), dan Arco Renz (Belgia), sementara yang bertindak sebagai kurator/observer adalah Eko Supriyanto (Indonesia).

Melalui dialog antara enam peserta KoreoLAB dengan Dance Camp untuk pemecahan masalah konsep/gagasan karya, muncul ke permukaan kesadaran bahwa sebuah berbagai masalah dalam proses penciptaan karya seni haruslah dipecahkan secara bersama dan harus melalui bekerjasama satu sama lain. Hal itu karena disini bukan hanya berbicara tentang karya para peserta KoreoLAB tapi SKDC mengungkapkan bahwa karya seni adalah punya kita bersama, bahkan punya masyarakat.

Untuk itu sikap terbuka harus dimiliki setiap peserta, yang juga harus dimiliki dalam proses berkarya secara umum. Kenapa demikian? Karena untuk pemecahan setiap persoalan diperlukan diskusi dan sumbang saran dari peserta lain. Umunya, pada saat berdiskusi itulah maka akan didapatkan pencerahan untuk memecahkan masalah, bahkan seringkali hal baru muncul untuk saling mengingatkan.

|

Suasana Diskusi dalam SKDC 2016

(Sumber Foto: kakangandy |

Arco Renz menyampaikan suatu pandangan yang menarik. Menurutnya seni tari di Indonesia terbentuk dalam lintasan kebudayaan plural dan saling berkaitan satu sama lain. Tantangan para seniman tari Indonesia adalah menciptakan karya dalam konsisi multi-polar ini, dan pada saat yang sama mesti mampu bersimpangan dalam dimensi ruang dan waktu yang dinamis. Mereka harus mensinergikan gaya tradisional dengan gaya pergerakan terkini, masa lampau dengan sekarang, lokal dengan global.

Program SKDC bersama mentor sertak secara umum memberikan pemahaman tentang pentingnya pemecahan gagasan untuk kemudian mentransfernya ke tubuh, sehingga tubuh dapat berfikir dan terbuka menerima keseluruhan gagasan tersebut. Melalui SKDC, diharapkan para seniman muda yang sudah cukup waktu berkecimpung di bidang seni pertunjukan mampu memberikan atau menyokong para seniman muda lainnya dalam proses berkarya. SKDC diharapkan dapat terus menjadi ruang diskusi yang terbuka, dan bukannya menjadi bentuk tekanan tertentu.

Harapannya, karya-karya pertunjukan yang diinisiasi melalui kegiatan ini dapat dikembangkan lebih lanjut oleh para peserta koreoLAB, yang dipandang potensial di daerahnya masing-masing, sambil terus mendapatkan pendampingan berkelanjutan dari para mentor dan kurator. Dengan mempersiapkan langkah-langkah strategis, SKDC bercita-cita untuk dapat membantu produksi dari karya-karya yang diinisiasi tersebut, sehingga bisa ditampilkan di panggung yang lebih luas cakupannya. Meski ke depan perjalanan yang harus dihadapi akan lebih luas cakupannya, setidaknya kegiatan ini telah memberikan harapan kepada generasi seniman muda yang produktif untuk menyumbangkan suaranya, daya kreatifitasnya bagi keberagaman budaya dunia.

oleh teraseni | Sep 28, 2016 | Uncategorized

Rabu, 28 September 2016 | teraSeni~

Dalam bentuk siluet, terlihat sesosok tubuh laki-laki berjalan pelan menuju sudut kanan panggung. Bias lampu dari arah sudut, memperlihatkan tubuh laki-laki tadi yang tampak berotot dan ramping. Beberapa saat ia melakukan gerakan pemanasan sambil melepas jaket dan baju kaos yang semula dikenakan, menyisakan tubuh setengah telanjang memakai celana panjang hitam berpotongan longgar. laki-laki itu kemudian berjalan ke arah tengah panggung dan berhenti persis di tengah sebuah formasi lingkaran tiga lapis. Sorot lampu berwarna kemerahan dari atas panggung memperlihatkan lingkaran dengan tiga gradasi warna yang berbeda: merah, hitam, dan kuning berpadu dengan tubuh tunggal penari yang menjadi fokus perhatian.

Di tengah lingkaran, laki-laki tadi bertansformasi menjadi sosok yang feminim dengan liukan tangan dan tubuh yang bergerak lembut dan pelan, namun di saat lain tubuh itu berubah maskulin, bergerak dengan tajam dan menusuk. Suasana ritual mulai terasa ketika laki-laki itu menggeliat di tengah lingkaran simbolik. Ia larut dalam gerakan meditatif yang terasa khusuk namun tiba-tiba berubah keras. Tubuh tunggal itu seperti membelah menjadi dua karakter berbeda yang saling bertukar peran. Sambil terus mengayun ritmis diiringi suara-suara yang terdengar menyayat, tubuh itu menebar aura magis dengan cara yang tidak biasa.

Penggalan di atas diambil dari pertunjukan tari Meniti Jejak Tubuh, karya Sherli Novalinda yang ditampilkan pada gelaran World Dance Day (WDD) ke-10 (28-29/4/2016) lalu, di Institut Seni Indonesia (ISI) Surakarta, yang mengangkat tema, “Menyemai Rasa, Semesta Raga.” Perhelatan tari terbesar di Indonesia yang digelar setiap tahun tersebut, menjadi ajang tampilnya ratusan koreografer dengan karya-karya yang sangat variatif. Meniti Jejak Tubuh karya Sherli yang juga seorang dosen di ISI Padangpanjang, meninggalkan imaji yang kuat mengenai tubuh penari tunggal (Kurniadi Ilham) dan kesederhanaan artistik panggung yang ikonik. Meniti Jejak Tubuh digarap secara minimalis tanpa menggunakan banyak unsur dekoratif. Pilihan yang berhasil menciptakan tontonan yang berpusat pada tubuh.

|

Salah Satu Adegan dalam

Tari berjudul Meniti Jejak Tubuh,

karya Sherli Novalinda |

Ritus Tubuh

Seperti tahapan ritual, koreografi Meniti Jejak Tubuh terdiri dari tiga bagian: awal, tengah, dan akhir. Bagian awal dimulai saat penari membawa tubuh sehari-harinya ke atas panggung; masuknya penari ke dalam lingkaran simbolik, menandai transformasi tubuh menjadi tubuh ritual; dan pertunjukan ditutup dengan kembalinya penari ke tubuh sehari-hari. Lingkaran simbolik merupakan batas ambang yang memisahkan penari dari tubuh keseharian, ia masuk ke tahap ritual yang mengubah tubuhnya menjadi tubuh yang lain, tubuh pertunjukan (performing body) yang bertutur mengenai sejarah ketubuhannya.

Sebagaimana diungkap oleh koreografer, Meniti Jejak Tubuh bicara tentang bagaimana mengejawantahkan spirit memori tubuh dan gerak tradisi ke tubuh kontemporer. Sebuah refleksi dari perjalanan koreografer dalam Meniti Jejak Tubuh-nya yang ditansformasikan kepada tubuh yang lain dengan latar budaya dan jender yang juga berbeda. Sebuah eksperimentasi yang menarik sekaligus menantang. Menarik karena narasi tersebut menceritakan pengalaman koreografer yang mewarisi tradisi tari dan budaya masyarakat Kerinci tetapi kemudian hidup di tengah masyarakat Minangkabau.

Pengalaman bolak-balik di antara budaya Kerinci dan Minangkabau, bagaimanapun telah membentuk sejarah ketubuhan yang tidak lurus tetapi dinamis dan melingkar. Sebuah perpaduan yang dengan apik disimbolkan lewat formasi lingkaran sebagai penanda yang terdiri dari warna-warna adat dari kedua tradisi. Simbol yang kemudian menuntun tubuh penari bergerak bolak-balik di antara keduanya, antara tubuh melayu Kerinci yang mengayun dan tubuh Minang yang atraktif dengan pencak silatnya. Pilihan terhadap Kurniadi Ilham sebagai penari menjadi eksperimentasi yang menarik. Ilham adalah penari handal yang berasal dari Minangkabau namun memiliki kepekaan menarikan tradisi di luar tradisi pencak silat yang ia warisi.

Di lain pihak, eksperimentasi yang dilakukan koreografer dengan meminjam tubuh orang lain dengan latar belakang tradisi dan gender yang berbeda, tentu bukan perkara yang mudah. Baik koreografer maupun penari, dihadapkan kepada tantangan yang berbeda. Koreografer mestilah piawai dalam mentranformasikan memori tubuhnya ke tubuh penari yang berasal dari tradisi yang berbeda dan jender yang juga berbeda. Dalam konteks ini, penari dituntut memiliki kecerdasan dan kepekaan dalam menyerap tradisi yang berbeda dari apa yang ia alami. Dalam hal ini, eksperimen tersebut terbilang berhasil karena Ilham sebagai performer dapat menuturkan sejarah tersebut dengan baik dan mengesankan. Ia mampu bertransformasi dan menciptakan sebuah tubuh baru, tubuh in-between.

|

Salah Satu Adegan dalam

Tari berjudul Meniti Jejak Tubuh,

karya Sherli Novalinda |

Narasi

Ada pergeseran dalam wacana tari kotemporer yang berkembang saat ini. Di awal perkembangannya, tubuh lebih difungsikan sebagai media untuk menceritakan narasi di luar dari pengalaman tubuh itu sendiri. Tari dimaknai sebagai sebuah teks dramatik, yang menjadikan tubuh sebagai media untuk menuturkan sebuah cerita. Tubuh seolah tidak memiliki kisahnya sendiri. Pendekatan fenomenologi kemudian menawarkan sebuah sudut pandang yang berbeda dalam memandang tubuh. Tubuh dipandang sebagai sebagai sesuatu yang hidup (living body), yang tidak saja mengalami tetapi juga mampu mengingat sejarahnya sendiri. Oleh sebab itu tubuh juga dapat bernarasi. Dalam konteks inilah, karya tari Meniti Jejak Tubuh memiliki arti penting dalam penghargaan terhadap tubuh dan kesejarahannya. Namun sebagai sebuah garapan kontemporer, Meniti Jejak Tubuh oleh Sherli Novalinda menawarkan banyak kemungkinan interpretasi yang menarik untuk diperdebatkan.

oleh teraseni | Sep 27, 2016 | Uncategorized

Selasa, 27 September 2016 | teraSeni~

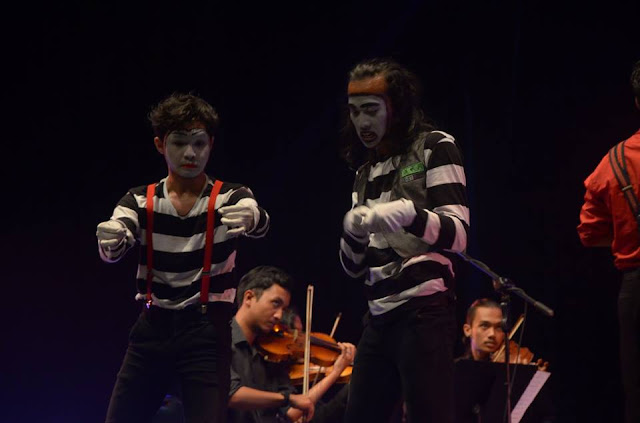

Bicara pantomime kita bicara gerak, ekspresi, cerita dan pesan. Secara umum pantomime itu termasuk bidang seni teater, dimana seni pantomime juga bisa dihadirkan ke atas panggung layaknya sebuah pertunjukan teater yang utuh, dengan menggunakan lighting, sound system dengan menghadirkan penonton di ruang pertunjukan. Tapi pantomime itu sendiri lebih dominan menggunakan ‘bahasa’ melalui tubuh dan ekspresi untuk menyampaikan pesan melalui cerita atau peristiwa yang ditampilkan.

Penyampaian pesan melalui cerita atau peristiwa dalam pantomime, ditandai dengan tanpa mengeluarkan kata-kata verbal. Meski demikian, pertunjukan pantomime biasanya dibantu dengan ilustrasi musik. Menurut sejarahnya, seni pantomime ini sudah mulai ada sejak zaman Romawi kuno, yakni sebagai bagian dari acara ritual keagamaan. Pantomime semakin berkembang pada abad ke 16 terutama di Italia, yang ketika itu mencoba menawarkan pertunjukan yang berupa komedi, yang dikenal dengan nama commedia del’arte. (Yudiaryani, 2009)

|

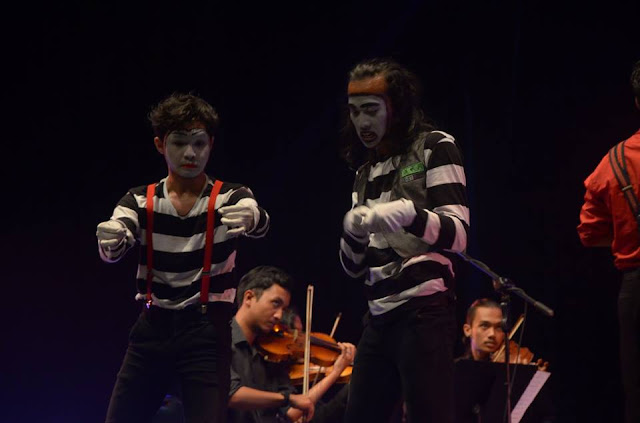

Salah satu penampilan Buluketekmime,

sebuah grup pantomime di Sumatera Barat |

Di Indonesia, perkembangan seni pantomime pertama kali dimulai ketika kesenian ini mulai dibawakan oleh seniman-seniman lokal, terutama para seniman tari dan teater. Ada beberapa tarian yang dikatakan mirip dengan pantomime, sementara terdapat pula para aktor teater yang menjadikan pantomime sebagai bentuk latihan keaktoran. Nama-nama yang hari ini akrab kita dengar sebagai para pelopor pantomime di Indonesia adalah Sena Utoyo dan Didi Petet dengan kelompoknya Sena Didi Mime, serta Jemek Supardi di Jogjakarta. Pada era selanjutnya, muncul pula nama Septian Dwi Cahyo di Jakarta dan Dede Dablo di Bandung.

Pada perkembangannya, di masa kini ada banyak seniman muda pantomime lainnya yang lahir dengan latar belakang berbeda, baik yang belajar pantomime secara akademik maupun yang otodidak. Mereka inilah yang semakin mengembangkan pantomime di Indonesia, dan pada akhirnya menumbuhkan banyak komunitas-komunitas pantomime dengan aliran-aliran yang bervariasi yang semakin berkembang luas. Di Jogjakarta, misalnya, kini ada Andi SW dengan Bengkel Mime, sementara di Bandung, ada Wanggi Hoediyatno. Berkat mereka, kini pantomime semakin dikenal luas dalam kancah seni pertunjukan.

Perkembangan Pantomime di Sumatra Barat

Di Sumatera Barat, pantomime sekarang ini juga mulai muncul ke permukaan. Apalagi dengan diadakan FLS2N (Festival Lomba Seni Siswa Nasional), dimana pantomime menjadi salah satu cabang seni yang diperlombakan. Program FLS2N ini membuka ruang bagi penggelut pantomime di Sumatera Barat untuk dapat memperlihatkan eksistensinya dalam dunia seni pantomime. Bahkan tidak sedikit yang bercita-cita untuk dapat membangun dunia seni pantomime Sumatra Barat yang dapat hadir dan bicara di kancah nasional sebagai penampil pantomime terbaik.

Hal ini sangat mungkin dicapai dan dapat dimulai dari daerah masing-masing (kota dan kabupaten), karena Sumatra Barat sendiri telah banyak melahirkan seniman-seniman yang tidak kalah saing dari seniman daerah lainnya. Sumatra Barat memiliki potensi yang cukup besar dalam mengembangkan seni pantomime, terutama dengan adanya kampus seni ISI Padangpanjang. Komunitas-komunitas pantomime pun kemudian telah banyak lahir dari kampus ISI Padangpanjang ini.

Hal itu dimulai sejak tahun 2008 dengan berdirinya komunitas pertama pantomime bernama Batahimime, dipimpin oleh M. Hibban Hasibuan dan Angga Pranata. Dua orang inilah yang masih aktif dalam bekarya pantomime sampai sekarang. Mereka kemudian menumbuhkan generasi-generasi penerus dengan hadirnya kelompok Buluketekmime pada tahun 2012 dengan penggerak Frisdo Ekardo dan Alhamda Agista Daulay. Selajutnya pada tahun 2013, merekapun juga menghadirkan generasi baru dan bersama-sama membangun kelompok baru dengan nama Bem Colegas, yang para anggotanya hingga sekarang masih aktif dalam berpantomime di antaranya Ahmad Ridwan Fajri, Ridho Putra, serta Radhen Afrizal Gilang Anarki.

Kehadiran berbagai komunitas pantomime ini selanjutnya menumbuhkan generasi selanjutnya dengan cara saling berbagi. Pada tahun 2014, hadirlah sebuah komunitas dengan nama Boel Mime dengan anggota aktif Fajar Eka Putra dan Hamdany, dan yang terakhir hadir pula komunitas muda pada tahun 2015 dengan mengangkat bendera baru atas nama Spaydermime yang dimotori oleh ketuanya Sharul Nizam bersama sekitar 15 orang anggota. Pada tahun selanjutnya, sudah mulai pula timbul kesadaran untuk mengembangkan kesenian pantomime ini ke luar kampus dengan hadirnya beberapa komunitas di luar kampus. Akhir-akhir ini hadir komunitas yang mencoba konsisten di bidang pantomime dengan nama Antarkita Mime, yang diketuai oleh Bidin, seorang pemuda asal dari kota Bukittinggi, dengan dibantu dengan beberapa anggotanya. Komunitas ini mencoba mengembangkan pantomime di kotanya sendiri..

Kreatifitas Pantomime di Sekolah dan Masalahnya

Sejauh yang dapat diamati dari proses berpantomime selama ini, kesenian yang satu ini tampaknya dapat memiliki manfaat bagi pendidikan. Manfaat belajar pantomime atau seni ekspresi ini bagi anak-anak, terutama kalangan sekolah dasar, antara lain ialah: (1) mengajarkan keterampilan; (2) mengajarkan percaya diri; (3) meningkatkan daya tanggap anak; (4) membangun imajinasi-imajinasi cerdas; (5) menghargai waktu, karena pantomime mengajarkan untuk mengingat setiap adegan-adegan yang telah ditetapkan dalam cerita; dan (6) membangun karakter setiap anak yang mempelajarinya.

Dengan manfaat serupa itu, seni pantomime membantu seorang anak berfikiran positif dengan menciptakan karakter, serta memiliki mental kuat dan keterampilan dalam kesehariannya. Tidak hanya itu saja, manfaat pantomime yang terbesar adalah karena kesenian ini mendidik seorang anak menjadi ekspresif, komunikatif dan aktif di setiap lingkungan yang mereka hadapi. Singkat kata, pantomime memberikan kepada anak-anak yang mempelajarinya rasa percaya diri yang tinggi untuk bersosialisasi antar sesama manusia.

Dalam rangka perlombaan FLS2N yang diadakan di Sumatra Barat saya mengamati ada beberapa sekolah di daerah Sumatra Barat yang berlomba-lomba mencari tenaga pengajar pantomime untuk membina pelajar di sekolah-sekolah mereka. Tujuannya ialah untuk menjadi yang terbaik di berbagai bidang seni yang diperlombakan dalam FLS2N, khususnya di bidang seni pantomime. Namun dikarenakan cabang perlombaan ini baru diadakan lebih kurang 4 tahun belakangan, tenaga pengajarnya masih kurang di berbagai daerah. Hal ini memaksa guru-guru sekolah tersebut untuk mencari tenaga dari luar daerah, seperti menghubungi institusi seni, yang dipandang lebih memahami seni itu sendiri.

Perlombaan seni pantomime dalam FLS2N ini dilaksanakan dengan waktu yang sangat singkat. Oleh sebab itu sekolah-sekolah dibuat bekerja keras untuk mendapatkan tenaga pengajar di awal bulan Maret setiap tahunnya. Dikarenakan waktu persiapan yang sangat singkat ditambah jadwal perlombaan yang padat, setiap tenaga pengajar yang saya temui umumnya kebanyakan adalah mahasiswa. Meski begitu ada juga di antara para pelatih itu yang merupakan rekan-rekan dari komunitas lain. Baik pelatih yang mahasiswa maupun dari komunitas, umumnya melemparkan keluhan masing-masing, terutama karena merasa beberapa sekolah masih kurang mengimbangi atau bahkan kurang menghargai jasa mereka.

Keluhan umum yang diajukan ialah soal anggaran yang mereka sepakati dengan sekolah, yang terkadang tidak sesuai dengan pengorbanan yang mereka sumbangkan untuk membina setiap sekolah-sekolah tersebut. Mulai dari biaya transportasi, konsumsi, faslitas hingga pelayanan masih tidak sepenuhnya bisa mereka dapatkan dengan baik. Dalam hal tersebut sekolah-sekolah tampaknya cenderung menginginkan harga yang murah namun dengan hasil karya yang sangat bagus. Dari hal tersebut saya memandang telah terjadi ketidak seimbangan pandangan antara sekolah dan pihak pengajar seni pantomime ini.

Tentunya ini adalah hal yang tidak bagus. Atas dasar itu, di sini saya ingin mengkritisi: apakah di antara sekolah-sekolah tersebut tidak mempertimbangkan latar belakang dari para pengajar atau pelatih yang umumnya adalah mahasiswa itu? Untuk bisa mengajar di sekolah-sekolah, ada banyak hal yang mungkin mereka korbankan, dari mulai pikiran, tenaga, waktu, kuliah, dan bahkan mungkin banyak hal penting mereka tinggalkan untuk memenuhi tanggung jawab mereka sebagai pengajar atau pelatih.

Tapi begitulah, nyatanya masih sedikit sekali sekolah yang memperhatikan hal tersebut. Padahal, berdasarkan pengalaman saya sendiri dalam mengajar seni pantomime, ketika kenyamanan tidak didapati, kita sebagai pengajar pun akan menjadi kesulitan untuk menghadirkan imajinasi-imajinasi yang hendak kita ciptakan dalam bentuk karya. Belum lagi kenyataan miris yang dirasakan perihal mental guru-guru, yang kurang memberikan contoh dalam pendidikan, terutama dalam hal mengapresiasi karya seni.

Dalam pengamatan saya, kerap kali penghargaan terhadap nilai kesenian diabaikan, terutama dalam hal hak cipta karya. Umumnya sekolah-sekolah lebih senang mengambil atau mencomot saja karya-karya orang lain, yakni dengan mempelajari dari situs youtube tanpa mengubah sedikitpun konsep yang dibuat oleh yang punya karya. Dalam pandangan saya, mengambil referensi dimanapun itu sah saja, namun harus dengan etika tertentu. Misalnya, dengan tidak mengambil sepenuhnnya konsep karya orang lain itu. Pengambilan inspirasi semacam itu relatif masih bisa diterima, tetapi bukan dengan mengambil sepenuhnnya konsep karya orang lain.

Tantangan dan Harapan Pantomime Di Sumatera Barat

Berdasarkan perkembangan pantomime di Sumatera Barat hari ini, ada beberapa tantangan yang harus dihadapi dan menjadi tanggung jawab bersama di antara penggiat pantomime di Sumatra Barat. Tantangan tersebut di antaranya: pertama, kita harus memperbanyak apresiasi, karena kita masih kurang apresiasi. Dengan kurangnya apresiasi sejauh ini, terdapat beberapa efek, di antaranya ialah tidak berkembangnya warna-warna baru dalam karya-karya pantomime yang ada saat ini, yang sebenarnya dapat sangat bermanfaat untuk mengembangkan seni pantomime itu sendiri ke depannya.

Tantangan kedua, ialah masih kurangnya dukungan pemerintah, yang barangkali timbul karena masih kurangnya apresiasi pemerintah terhadap kesenian pantomime ini. Padahal, dengan hadirnya pemerintah dalam pengembangan seni pantomime di Sumatera Barat, mungkin akan sangat membantu dalam mencari berbagai kemungkinan pengembangan dan memungsian pantomime. Dengan adanya FLS2N selama ini, pemerintah sebenarnya telah dapat mempersiapkan antisipasi dengan cara memberi dan membuka ruang kreatifitas seni pantomime di setiap sekolah-sekolah.

|

|

Randaimime oleh Buluketekmime,

sebuah usaha eksperimental

menggabungkan pantomime dan randai

|

Dengan begitu, karya pantomime tidak hanya menjadi kesenian yang hanya hadir dalam rangka sebuah iven perlombaan saja, melainkan dapat menjadi seni yang bisa berguna terus-menerus. Dengan cara itu, pantomime dapat turut membangun karakter anak-anak sekolah di Sumatera Barat, yaitu dengan cara membuka ruang ekpresi dan imajinasi yang luas. Hal ini dapat berguna dalam upaya pembentukan karakter anak didik yang cerdas sejak usia dini, yaitu dengan memperkenalkan hal-hal positif kepada mereka dalam bentuk karya seni. Mengingat hal itu, dalam pengamatan saya, sekarang dunia pantomime Sumatera Barat akan dapat menjadi lebih baik untuk ke depannya jika peran serta pemerintah dapat ditingkatkan, misalnya dengan ikut serta mempelopori worsksop dan diskusi pantomime di berbagai sekolah yang ada di daerah-daerah.

Harapan dari saya selaku pegiat pantomime, dengan berkaca pada perkembangan pantomime di Sumatra Barat hari ini, tidak ada ruginya jika kita lestarikan kesenian ini. Sebab, dengan belajar pantomime, kita dapat menghadirkan karakter anak-anak sekolah yang cerdas. Karena bagaimanapun, kita di Sumatera Barat memiliki aset besar dengan hadirnya ISI (Institut Seni Indonesia) Padangpanjang dan beberapa komunitas yang mencoba intens dengan bidang seni yang satu ini. Kita juga bisa berbagi ilmu dengan mendatangkan orang-orang yang memang berkompeten dalam bidang pantomime ini ke Sumatra Barat. Dan harapan terakhir dengan hadirnya pantomime ini di Sumatra Barat, kita akan dapat melahirkan karya-karya seni terbaik, serta dapat melahirkan komunitas-komunitas baru di setiap daerah di Sumatra Barat, yang dapat menjadi kegiatan yang bermanfaat bagi pelajar dan remaja.