oleh teraseni | Nov 17, 2016 | Uncategorized

Kamis, 17 November 2016 | teraSeni~

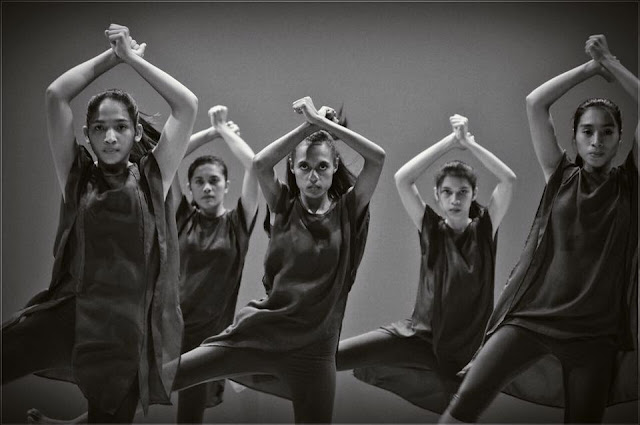

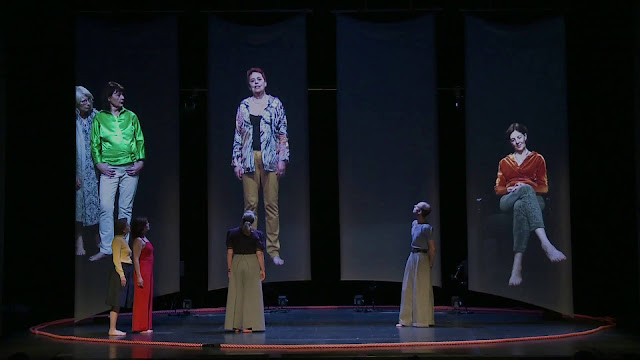

Berpakaian merah menyala, seorang perempuan terlihat berdiri mematung di tengah panggung sambil memegang sebentuk hati di depan tubuhnya. Sesaat kemudian, terdengar riuh bunyi tetabuhan yang dipukul keras dengan tempo cepat. Perempuan tadi perlahan menaiki undakan memanjang di atas panggung. Pada saat bersamaan, terlihat lima tubuh berbalut baju hitam-hitam berjalan sangat pelan dari arah kiri panggung. Tubuh-tubuh itu seakan tidak menapak, bergerak dengan sangat ringan dan pelan. Kelima sosok itu terlihat berkomunikasi dengan perempuan tadi melalui narasi yang dinyanyikan. Setelah itu, suasana kembali senyap. Perempuan tadi lenyap di balik panggung dan lima sosok tadi bergerak ke arah downstage dan berdiri di sepanjang bibir panggung.

Perlahan kelimanya menarik ujung kain bawahan yang mereka kenakan, menariknya ke arah depan hingga menyelimuti tubuh masing-masing, menciptakan sosok-sosok asing menyerupai penyihir. Dalam balutan kain serba hitam, kelimanya perlahan menarik celana panjang tipis yang dikenakan, dan tanpa diduga dari celana itu berjatuhan paku-paku kecil yang menghasilkan bunyi-bunyi-bunyi logam berjatuhan yang terdengar magis.

|

Salah Satu Adegan

dari Tomorrow As Purposed

karya Melati Suryodarmo

(Foto: Erwin Octavio) |

Adegan tersebut mengawali pertunjukan Tomorrow As Purposed, yang membuka gelaran Indonesian Dance Festival di Teater Jakarta-Taman Ismail Marzuki pada 1 November 2016 silam. Judul Tomorrow as Purposed sendiri diambil dari kata-kata seorang penyihir dalam lakon Macbeth karya Shakespeare, yang meramal Macbeth kelak akan menjadi seorang raja. Ramalan dari para penyihir inilah yang mengawali terjadinya tragedi perebutan kekuasaan yang berujung pada kehancuran.

Diadaptasi dari naskah drama karya William Shakespeare yang berjudul Macbeth, Melati Suryodarmo seorang performance artist asal kota Solo, membawa penonton ke dalam sebuah pertunjukan bernuansa ritual yang menegangkan. Babak demi babak mengalir mendebarkan. Tubuh-tubuh dihadirkan secara misterius dan dialog-dialog panjang diubah menjadi nyanyian yang memilukan. Kisah dibagi ke dalam empat babak yang mencekamkan; ada penyesalan, pengkhianatan, dan gambaran tentang masa depan yang suram. Situasi dimana batas antara realitas dan spiritualitas menjadi sulit untuk dibedakan. Kisah tragedi abad pertengahan tersebut diangkat kembali oleh Melati Suryodarmo ke dalam bentuk pertunjukan yang menggabungkan unsur teatrikal, tari dan musik. Masih dengan kisah yang sama, namun dengan sudut pandang dan tafsiran yang berbeda. Dalam versi Shakespeare, Macbeth adalah tokoh tragedi yang mengundang rasa simpati, namun di tangan Melati, tragedi itu didramatisir kembali ke dalam pertunjukan bernuansa mistis.

|

Melati Suryodarmo

turut tampil dalam karyanya

Tomorrow As Purposed

(Foto: Erwin Octavio) |

Tomorrow As Purposed tidak lagi menghadirkan kisah Macbeth melalui dialog-dialog panjang yang bagi sebagian orang terasa membosankan. Penonton sebaliknya, disuguhi pertunjukan yang mengubah dialog ke dalam tarian dan nyanyian yang teatrikal. Para pemain berperan sebagai aktor yang mengartikulasikan kata-kata sama bagusnya dengan menembang dan menari. Kelompok paduan suara yang biasanya tampil sebagai backing vocal yang hanya berdiri di sisi panggung, ikut menjadi bagian dari pertunjukan. Belasan penyanyi dihadirkan sebagai tubuh-tubuh asing berbalut kain tipis berwarna gelap. Tubuh-tubuh itu bergerak bebas di tengah panggung, menyanyikan musik klasik bernuansa Gregorian dari abad pertengahan yang menghanyutkan, tetapi di saat lain tubuh-tubuh tadi berubah menjadi bagian dari narasi yang disampaikan.

Kisah Macbeth adalah naskah drama tragedi yang ditulis oleh Shakespeare berabad-abad silam yang mengangkat kembali realitas kehidupan masyarakat abad pertengahan yang kelam, dimana praktik sihir dan ritual bukanlah hal yang asing pada masa itu. Tommorrow as Purposed berhasil mengangkat kembali kisah kelam abad pertengahan itu ke dalam pertunjukan kontemporer, sehingga terasa sangat aktual dengan kondisi Indonesia hari ini. Kisah tentang penyihir dan konspirasi jahat akan kekuasaan menemukan relevansinya dengan situasi dimana banyak orang, bahkan kalangan terpelajar, lebih percaya pada kekuatan-kekuatan gaib untuk memperoleh kesuksesan dan materi daripada akal sehat.

Macbeth yang dikisahkan oleh Shakespeare beralih wahana menjadi pertunjukannya Melati Suryodarmo. Dengan mengandeng Naoki Iwata aka Skank asal Jepang dan Paduan suara Voca Erudita dari Universitas Sebelas Maret Surakarta yang tampil begitu memukau, Melati Suryodarmo memberi tafsir baru terhadap kisah Macbeth ke dalam ritual panggung yang menyihir. Melati juga memberikan kejutan-kejutan kecil berupa kepingan-kepingan adegan yang tidak terkait dengan narasi Macbeth. Kejutan yang mengusik kesadaran penonton seperti cerita tentang perempuan dan highheelsnya, atau pun dialog yang mengutip pernyataan Hatta yang terdengar menentramkan, “Aku ingin membangun dunia, dimana semua orang merasa bahagia di dalamnya.”

|

Adegan menarik dari

Tomorrow As Purposed

karya Melati Suryodarmo

(Foto: Erwin Octavio) |

Sebagai seorang seniman yang dibesarkan dalam kultur Jawa yang sinkretik, Melati Suryodarmo sendiri memiliki kedekatan terhadap hal-hal yang berbaru ritual. Setelah pertunjukan, seorang teman memberi kabar yang mengejutkan bahwa hati sapi yang dihadirkan ke atas panggung adalah hati sapi mentah. Sebuah hal yang tidak lazim dalam panggung pertunjukan kontemporer di Indonesia. Aksi panggung Melati mengingatkan pada sejumlah seniman eksperimentalis seperti Tatsumi Hijikata dan Katherine Dunham yang melakukan ritual-ritual magis dan praktik sihir (vodoo) yang mengejutkan di atas panggung. Walaupun tidak se-ekstrem itu, Melati berhasil membawa idiom-idiom ritual dengan rasa lokal seperti paku-paku yang berserakan dan narasi tentang ayam yang mengingatkan pada kisah Roro Jongrang yang gagal dipinang oleh Prabu Bondowoso, gara-gara ayam berkokok mendahului pagi. Dengan menghadirkan kembali ungkapan yang pernah dilontarkan oleh Soekarno, Tomorrow As Purposed seperti mengembalikan kembali kesadaran akan akal sehat, “Ya, bukan karena kokok ayam matahari terbit, tetapi karena matahari terbitlah, ayam berkokok.”

Pernah dimuat di Harian Padang Ekspres, Edisi Minggu, 13 November 2016

oleh teraseni | Nov 15, 2016 | Uncategorized

Selasa, 15 November 2016 | teraSeni~

Seusai pertunjukan para penari menitihkan air mata, bukti atas peluh keringat mereka atas duabelas bulan masa persiapan karya terbaru Eko Supriyanto, Balabala. Pilihan Eko untuk mengajak lima perempuan asal Jailolo, Maluku Utara, di dalam karyanya telah berbuah manis. Tidak hanya tampil, Eko telah menyihir kemampuan menari mereka dengan sangat cakap dan cermat. Balabala mempesona penonton di World Premiere pada sabtu (5/11) dan minggu (6/11) di Blackbox, Komunitas Salihara.

Dipertunjukan sebagai penutup SIP Fest 2016, Salihara International Performing-Arts Festival, karya Eko Supriyanto ini telah memberikan sajian pertunjukan yang berbeda. Alih-alih hanya berada pada bayang-bayang repertoar sebelumnya, Cry Jailolo, repertoar Balabala telah memberikan impresi yang tidak kalah kuat. Kendati beberapa gerak hampir serupa, namun Eko telah membuat komposisi tari yang berbeda, mulai dari seleksi penari, pilihan akan variasi ragam gerak, hingga alur pertunjukan.

Dalam karya ini Eko kembali berkolaborasi dengan dua sosok lain di balik keberhasilan Cry Jailolo, yakni: Arco Renz, dalam meniptakan dramaturgi dari pertunjukan; dan Iskandar K. Loedin sebagai scenographer dan penataan cahaya. Tidak hanya itu, kini Eko turut berkerjasama dengan Erika Dian dalam penataan busana; serta Nyak Ina Raseuki atau kerap dikenal Ubiet, melalui komposisi musik yang telah membuat kesan magis di awal pertunjukan, kesan energik di tengah pertunjukan, dan kesan otentik di akhir pertunjukan. Alhasil para penari yang terdiri dari: Yimna Meylia Meylan Runggamusi, Siti Sadia Akil Djalil, Yezyuruni Forinti, Mega Istiqama Arman Dano Saleh, dan Dian Novita Lifu berhasil menyampaikan kesan dan pesan akan perempuan Jailolo selama 60 menit durasi pertunjukan.

|

Salah Satu Adegan dari

Tari Bala-Bala

Karya Eko Supriyanto

(Foto: Witjak Widji Chaya) |

Memburu Mata Mencekam Rasa

Teram temaram cahaya hijau menyinari, seorang perempuan melangkah perlahan memasuki panggung pertunjukan. Berdiri di panggung bagian belakang menatap tajam ke arah penonton. Bersamaan dengan itu, empat orang penari lainnya masuk perlahan dari arah yang berlainan. Berdiri tegak memandang, sayup-sayup suara mulai terdengar. Suara senandung bernada rendah mulai terdengar disambung dengan nada tinggi lainnya. Perlahan seorang penari melangkah ke tengah panggung. Memandang penonton dengan tatapan tajam, ia mulai bergerak dengan sederhana. Hal itu turut dilakukan secara bergantian dengan penari lainnya. Dengan suara layaknya teknik acapela yang lebih tinggi dan ramai, gerak penari yang lebih pelan seakan memberikan impresi yang kokoh.

|

Adegan lain dari Tari Bala-Bala

Karya Eko Supriyanto

(Foto: Witjak Widji Chaya) |

Setelahnya suara acapela tadi pun berganti menjadi bunyi EDM (electornic dance music) yang lebih berderap, tetapi monothon. Diperkuat dengan nuansa cahaya yang berubah menjadi lebih terang, yakni kuning, satu per satu para penari mulai bergerak lebih cepat. Pada bagian ini para penari sudah mulai memperlihatkan pola dan ragam gerak yang lebih panjang. Para penari melakukan ragam gerak secara bersamaan melangkah ke kiri dan ke kanan. Yang menarik, mereka juga membentuk formasi saling silang pola lantai yang membuat visual pertunjukan semakin beragam. Tidak hanya itu, para penari juga membentuk formasi gerak antara satu dengan lainnya secara berlainan. Lima ragam gerak yang berbeda dalam satu panggung tersebut lantas membuat visual pertunjukan semakin menawan.

Cahaya yang menaungi sekujur tubuh penari pun berganti menjadi merah, tanda akan nuansa pertunjukan yang berubah. Mereka kembali menatap tajam ke arah penonton, bersamaan dengan itu semua penari mengepalkan tangan kirinya. Tangan terkepal itu lantas begetar layaknya emosi yang tak tertahankan. Para penari tersebut menatap kelimpungan tangan mereka masing-masing. Tidak hanya menatap dan mengepal, secara bergantian para penari turut melakukan ragam-ragam gerak tadi. Hingga mereka bergerak dengan ragam dan tarian yang sama.

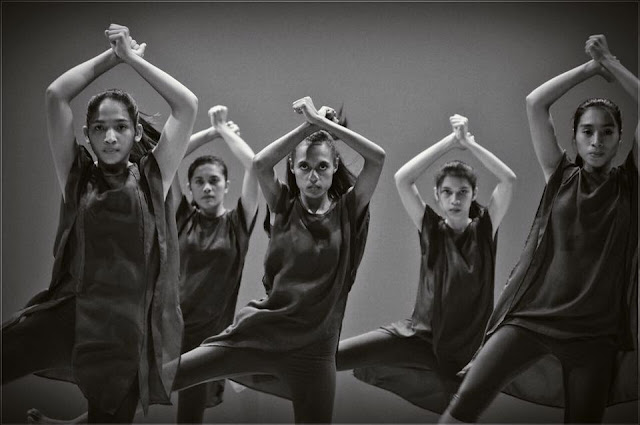

|

Salah Satu Adegan dari

Tari Bala-Bala

Karya Eko Supriyanto

(Foto: Witjak Widji Chaya) |

Tiga per empat pertunjukan berlangsung, maka akan terbayang bagaimana Eko mengemas bagian akhir pertunjukan. Terlebih pada bagian awal dan tengah sudah memiliki impresi yang sangat kuat. Lantas untuk menyelesaikan pertunjukan, Eko yang berkolaborasi dengan penata cahaya—Iskandar K. Loedin—mengganti nuansa pertunjukan dengan lampu panggung berwarna putih yang justru menunjukan secara jelas para penari. mengganti nuansa pertunjukan dengan lampu panggung berwarna putih yang menunjukan secara jelas para penari. Ditutup tanpa alunan musik, secara lantang dan bergantian mereka justru berbicara menggunakan bahasa lokal mereka, Jailolo. Dibarengi sesekali dengan ragam gerak, para penari seakan semakin jelas terlihat, tidak hanya secara visual dari anatomis dan gerak kepenarian, namun suara percakapan yang terdengar lantang telah menunjukan mereka berada ‘di antara’ kita. Bersamaan dengan itu, samar-samar lampu memudar, tanda pertunjukan telah usai.

Dari dan Untuk Indonesia Timur

Paska kesuksesan repertoar Cry Jailolo dengan world tour-nya, salah satu ketakutan terbesar akan kekaryaan Eko adalah berhentinya kreativitas dalam menciptakan karya selanjutnya. Terlebih repertoar Balabala juga bersumber dari kehidupan masyarakat Jailolo, sehingga tingkat kesulitan untuk membuat karya yang berbeda dirasa cukup sulit dilakukan. Namun ketakutan tersebut seakan telah dijawab secara langsung oleh Eko setelah menyaksikan repertoar Balabala.

Dari pertunjukan tersebut, Eko memang telah terang-terangan menyatakan bahwa inspirasi gerak akan karyanya turut berasal dari tarian Soya-soya dan Cakalele, tari masyarakat Jailolo. Namun kepiawaian Eko dalam mencipta koreografer telah membuat tarian rakyat tersebut telah berubah dari akarnya, namun tetap representatif. Dengan gerakan lambat nan berirama, tarian yang lazimnya dimainkan oleh laki-laki tersebut justru terkesan kokoh dan menyentuh ketika dimainkan oleh perempuan. Terlebih terbalut pesan akan posisi perempuan yang kerap tidak diperhatikan khususnya di daerah terpencil bagian timur Indonesia.

|

Tampak Atas Pola Lantai

dari Tari Bala-Bala

Karya Eko Supriyanto

(Foto: Witjak Widji Chaya) |

Selain pada pesan, repertoar Balabala juga membawa kesan yang dramatis dari para penari. Tidak dapat dipungkiri bahwa masih terlihat wajah dan gerak yang gugup dari penari, terlebih pertunjukan itu adalah kali pertama mereka tampil. Namun tingkat adaptasi mereka atas panggung cukup cepat. Kegugupan gerak di awal pertunjukan seakan terbayar lunas dengan kepercayaan diri para penari Balabala di tengah dan akhir pertunjukan. Dan di sinilah kita dapat melihat kepiawaian Eko dalam mencermati kesenian setempat, dan tidak memaksa kelima penari untuk menarikan tari tradisi Jawa atau Bali. Eko justru berhasil mengembangkan dari apa yang masyarakat setempat miliki. Alhasil gerak demi gerak—terlebih adanya percakapan antar penari di akhir pertunjukan—terasa sangat otentik.

Dari karya ini, agaknya kalimat think locally act globally telah terimplementasikan tegas. Di mana bertolak dari pikiran dan laku setempat, menjadi sebuah aksi yang diakui masyarakat internasional. Dan rasanya langkah seperti inilah yang dirasa jitu dalam menunjukan wajah tari kontemporer Indonesia di kelas dunia.

oleh teraseni | Nov 10, 2016 | Uncategorized

Kamis, 10 November 2016 | teraSeni~

“The workshop evolves around the question ‘Who are we, when we say I on stage?’ dealing with the question of identity. In various exercises and improvisations, the participants will define the stage as a playing field with rules and tasks, which avoid everyday communication and instead set free unexpected perspectives.”

(Teks Pengantar Lokakarya Teater, oleh She She Pop, 2 Oktober 2016, di Studio Tari, Salihara, Jakarta)

Siapakah kita, ketika kita mengatakan ‘saya’ di atas panggung?, adalah semacam ulikan pertanyaan yang terlilit bersama konsep dan praktik teater dari kolektif pertunjukan She-She Pop, Jerman. Berdasar pertanyaan tersebut jugalah, saya seperti memikirkan kembali, ke-saya-an saya dalam menempatkan diri ketika berada di atas panggung, karena ‘saya’ yang selama ini berpraktik di atas panggung adalah ‘saya-nya peran’, bukan ‘saya-nya saya’. Maka pertanyan selanjutnya adalah, apakah ada ‘sayanya saya’, yang bukan ‘saya-peran’ di dalam teater.

|

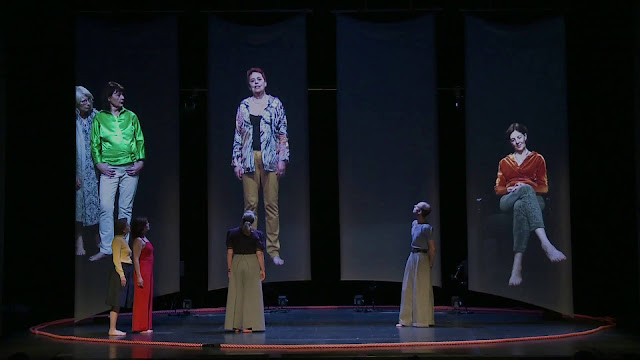

Salah Satu Adegan

dalam Pertunjukan Karya

Kelompok She She Pop, Jerman |

Pertanyaan ini kembali pada batas-klasik yang ada di dalam sejarah teater, yaitu representasi dan presentasi. Apakah ‘saya’ pada lokakarya ini, menyuruk pada ‘saya’ yang ‘saya-peran’ secara representatif (meniru-ulang orang/peran di luar saya), ataukah pada medan saya yang ‘saya-nya saya’ secara presentatif (menampilkan diri sendiri, tidak menghadirkan siapapun, hanya dirinya).

Kelompok She-She Pop, jika merujuk pada apa yang disebutkan oleh Hans Thies Lehmann (sejarawan teater dan dramaturg) dari jerman, dalam bukunya Postdramatic Theatre yang menyebutkan bahwa di Eropa pasca-1960, (dalam sub-bab: ‘Post-1960’s institutional context, memory, history’), banyak bermunculan sutradara dan kelompok/kolektif teater baru, yang mulai melakukan perubahan moda kerja, dengan beberapa ide-kunci praktik, yaitu: dari kerja theatre studies menjadi kerja performance studies (melibat-lesapkan kenyataan performatif di keseharian/luar panggung sebagai juga bagian pemikiran penciptaan), dari dramatisasi menjadi penciptaan event/peristiwa (bukan lagi menciptakan kejutan teatrikal, tetapi menjadikan panggung sebagai arena-pertanyaan atas konteks), dari memerankan peran menjadi penghadiran diri sendiri, dari keaktoran menjadi performatifitas (semesta teater berubah menjadi semesta pertunjukan; dimana para seniman yang menggunakan tubuh sebagai bagian kerja-nya; aktor, penari, dan performance artist adalah juga bagian dari dinamika perubahan teater pada seni performatifitas).

|

Salah Satu Adegan

dalam Pertunjukan Karya

Kelompok She She Pop, Jerman |

Kelompok She-She Pop-pun, yang secara akademis sebagian besar pendirinya (mahasiswa/alumnus) berasal dari Institut für Angewandte Theaterwissenschaft (Applied or Practiced Theatre Studies) di University of Giessen (sekolah yang juga ikut didirikan oleh Hans Thies Lehmman, bersama Andrzej Tadeusz Wirth, ilmuwan dan kritikus teater dari Polandia), dari sekolah tersebut, tumbuh beberapa kelompok yang juga bekerja dengan moda perubahan, dari ‘play-based-pratice’ menjadi ‘research-based-pratice’, diantaranya adalah ; Rimini Protokoll, René Pollesch, dan Showcase Beat Le Mot. Kelompok Rimini Protokoll (Berlin) sendiri pernah berpentas di Indonesia, alih-alih dikenal sebagai group-teater yang memiliki satu sutradara di dalamnya, justru mereka lebih nyaman menamai diri mereka sebagai trio sutradara (Helgard Haug, Stefan Kaegi dan Daniel Wetzel).

Pertunjukan-pertunjukan mereka sendiri lebih seperti ‘well-made concept theatre’, yang sudah diuji-coba dalam laboratorium pertunjukan. 100 % Yogyakarta sendiri, adalah konsep pertunjukan yang sudah terlebih dahulu diukur reaksi konseptual-nya dalam pentas, melalui ; 100 % Berlin, 100 % Vienna, 100 % Zurich, 100 % London, 100 % Tokyo hingga 100 % Melbourne. Sebuah teater-ide yang mengkurasi 100 orang warga di satu daerah/kota tertentu yang dipilih, dengan kerangka kerja yang membiarkan mereka tetap dalam pemikiran mereka seharihari, dan tidak berpretensi melatihkan teknik keaktoran teater pada tubuh mereka, apalagi mengasingkan gestus-gerak tubuh yang keseharian. 100 orang tersebut akan diundang untuk membahasakan, dalam perspektif mereka, tentang kota yang mereka tinggali, dengan pakaian mereka sehari-hari, cara tubuh yang biasa saja, dan juga takaran-dramatik yang bergerak dari pertanyaan-pertanyaan tentang kota yang mereka huni. Ideologi dramaturgi dari kelompok ini adalah menjadikan teater sebagai sarana untuk memungkinkan cara yang tidak biasa dalam memandang realitas.

|

Salah Satu Adegan

dalam Pertunjukan Karya

Kelompok She She Pop, Jerman |

Dramaturgi dalam kolektif sutradara Rimini Protokoll menjadi relevan, jika dikaitkan dengan peristiwa ‘Congress of the Society for Theatre Studies’ yang di adakan di Kota Frankfurt dan Giessen, dari tanggal 3 hingga 6 November 2016, yang menyepakati sebuah adagium teater, setelah berlarut-lama melakukan diskusi, debat dan serangkaian rapat-pleno, bahwa teater harus menjadi disiplin kritik, atau menjadikan teater sebagai kritik itu sendiri, makalah inti tersebut sendiri, diberi judul ‘Theatre As Critique’. Bukan kebetulan jika simposium ini, diorganisir oleh mahasiswa/siswi, dosen dan professor dari Applied or Practiced Theatre Studies di University of Giessen, yang memproduksi banyak kelompok teater yang memperlakukan teater sebagai media-kritik, baik kepada konteks yang ada di sekitarnya, maupun kepada medium-teater itu sendiri, untuk selalu dipertanyakan dan dipertimbangkan ulang, apa pentingnya dihadirkan pada hari ini.

She-She Pop mewarisi tradisi teater sebagai kritik, yang kebetulan juga sebagian alumninya berasal dari Applied or Practiced Theatre Studies di University of Giessen, yang meyakini bahwa teater harus selalu beririsan dengan fakta dan kenyataan. Apabila Rimini Protokoll, (dalam konsep 100 % kota-nya) sudah meninggalkan pencanggihan teknik keaktoran, dengan menggunakan 100 warga dalam sebuah kota, sebagai tubuh-pentas yang faktual, dan organik, maka She-She Pop adalah kelompok yang berada dalam lini-estetika teater, yang menggunakan teknik-performativitas tubuh, dan juga kecenderungan ketinampilan ciri skenografis yang kuat.

Pertanyaannya adalah, dimanakah tradisi teater sebagai kritik dalam proses-kerja teater She She Pop, yang misalnya dikait-kaji dengan visi dramaturgi dari Rimini Protokoll, yang memposisikan teater sebagai sarana untuk memungkinkan cara yang tidak biasa dalam memandang realitas.

Kebetulan saya diundang sebagai salah satu peserta workshop, di kegiatan SIP-FEST (Salihara International Performing Arts Festival), dengan She-She Pop sebagai salah satu penampil, dengan sudi membagi-buka-kan ‘dapur-metode-teater’-nya, kepada publik umum. Dalam satu hari workshop yang padat tersebut ( 11:00 – 15:00 W.I.B ), Sebastian Bark dan Berit Stumpf dari She-She Pop bersama-sama dengan peserta mencoba memahami penguraian tahap demi tahap, cara kerja teater She-She Pop.

|

Salah Satu Adegan

dalam Pertunjukan Karya

Kelompok She She Pop, Jerman |

Jika Rimini Protokoll lebih dikenal denga trio-sutradara, maka She-She Pop adalah unit-kolektif aktor/performer, yang tidak memiliki sutradara, karena mereka semua adalah penggagas ide atau bisa dikatakan ‘sutradara’, dengan mereka juga sebagai yang melaku-eksekusi-kan gagasan. Tradisi yang terjadi di kelompok ini, seperti yang dikatakan oleh Sebastian Bark, adalah berada di dalam dan berada di luar, artinya dalam beberapa kali latihan, diantara mereka sendiri, akan ada yang keluar dari lingkaran-latihan, berada di luar dan menjadi semacam dramaturg, yang berjarak dan mengamati apa yang selama ini terus tumbuh. Tapi, apa sajakah sebenarnya yang terjadi dalam lingkaran-latihan tersebut, sehingga melahirkan sirkulasi-kerja teater yang tidak membutuhkan satu-orang sutradara permanen, untuk mengkomposisi dinamika pertumbuhan bentuk.

Melalui workshop yang berlangsung pada tanggal 02 Oktober 2016, dari pukul 11:00 sampai 15:00 WIB, di Studio Tari Salihara, Jakarta, kita akan mulai bisa memahami sistem-kerja dari She-She Pop, dan faham mengapa kelompok ini tidak memiliki ‘sutradara’ dalam pengertian teater modern. Saya membagi uraian workshop ini ke dalam tahap kerja-tubuh, yang lebih kepada warming-up play dan tahap kerja-penciptaan, yang juga lebih berbentuk warming-up method, tetapi permainan ini bisa langsung mendorong pelaku dan yang mengamati jalannya permainan, terpancing untuk mengkodefikasi salah-satu bagian latihan, untuk dibawa dan didiskusikan lebih intensif, sebagai cikal-bakal ide pentas selanjutnya. Pada penguraian berikut ini, saya akan memberi istilah tersendiri, untuk masing-masing bagian workshop-nya, jadi ini merupakan tafsir pribadi saya sendiri atas bagian per bagian dari workshop-nya.

The Distance Of Persistance

Pertama-tama para peserta workshop diajak untuk berkumpul dalam satu lingkaran kecil, lalu setiap orang memilih dua orang peserta, yang akan dia jadikan ukuran, untuk selalu berada di antara keduanya, tetapi sang pemilih tidak diperkenankan menyebut kepada para peserta lain, siapakah dua orang yang dipilihnya, hanya dirinya saja yang tahu. Selanjutnya, para peserta dipersilahkan untuk mulai bergerak, dan sang pemilih akan selalu memposisikan dirinya untuk berada di tengah dua orang yang dipilihnya, dengan ukuran jarak posisi, dirinya selalu berada di antara orang pertama dan orang kedua yang dipilih.

Latihan ini akan berhenti hingga semua orang merasa sudah berada di tengah dua orang yang dipilihnya, tetapi ini membutuhkan waktu lama, karena sang pemilih juga adalah yang dipilih oleh sang pemilih lainnya, jadi ketika satu orang sedang bergerak mengikuti dua orang yang dipilihnya, dua orang yang dipilihnya-pun sedang bergerak mengikuti orang lain yang dipilihnya. Namun, meskipun akan terus bergerak dan mencari posisi, akan ada satu momen yang memberhentikan pergerakan si pemilih dan yang dipilih, ini adalah momen persistensi yang akurat, dimana semua posisi jarak sudah seimbang dan saling mengunci ruang-nya masing-masing.

Copy body

Pada bagian ini para peserta dipersilahkan untuk kembali membentuk lingkaran kecil, setiap orang dipersilahkan meng-copy gerakan sepersis-persisnya atas gerak tubuh yang muncul, dari orang yang kita pilih (sistem pemilihannya, yaitu ; dua orang yang di samping kita). Tahap awal dari pemilihan, copy-meng-copy tubuh ini masih benar-benar bersifat fotografis, sepersis-persisnya, dan dengan aturan ruang, yang masih berada di dalam lingkaran kecil, belum keluar dari pola. Tahap kedua, dengan masih berada di dalam lingkaran kecil, tetapi kini masing-masing peng-copy tubuh, bisa menstilasi dan membesarkan gerak-tubuh peserta yang dia copy.

Perhatikan di tahap ini, gelombang perubahan atas stilasi-tubuh masing-masing peserta, bergerak dengan terus bermetamorfosis, dari satu pembesaran tubuh ke pembesaran tubuh yang lain, mengalir dari satu bentuk ke bentuk tubuh yang lain, karena setiap tubuh yang sedang mengcopy dan menstilasi gerak tubuh orang lain, dirinya/tubuhnya-pun sedang dicopy oleh tubuh yang lain, dan orang lain yang sedang meng-copy tersebut-pun, sedang dicopy dan distilasi juga gerakannya oleh orang lain.

Pola gelombang ini berarak-beriringan, membesar-mengecil, mengembang-mengempis, begitu seterusnya, menciptakan arus gerak yang asing, ganjil namun presisif dan penuh intensional. Gerak selanjutnya adalah keluar dari lingkaran permainan; dipicu oleh satu orang yang mulai bergerak dan keluar dari lingkaran, kini sistem kinetiknya menyebar dan keluar dari lingkaran, namun tetap dengan aturan gerak yang sama seperti pada tahap di dalam lingkaran. Proses copy dan stilasi tubuh ini akan berhenti sampai semua berhenti, artinya si orang pertama-penggerak yang tak terlihat, yang memulai gerakan copy-mengcopy ini harus berhenti lebih dahulu, namun masalahnya adalah kita tidak tahu siapakah orang-pertama tersebut, dan permainan ini akan berhenti ketika si penggerak pertama ditemukan, selama belum ditemukan, maka copy-stilasi tubuh-pun akan terus bergerak dan berkembang dengan sendirinya.

‘Teater-Pengakuan’/’confession theatre’

Kali ini workshop dalam sesi ‘phyisical/body play’ dicukupkan sekian. Workshop-pun berpindah pada permainan yang lebih membukakan kepada kita kerja-metodis teater dari She-She Pop. Saya sendiri menyebut tahap permainan ini dengan nama teater-pengakuan/’confession theatre’. Cara kerja-nya sendiri pertama-tama adalah dengan membagi lantai-latihan menjadi tiga garis, yaitu garis belakang, tengah dan depan. Garis pertama (paling belakang) adalah garis netral/tidak setuju, garis kedua (di tengah) adalah garis setuju, garis ketiga (paling depan) adalah garis pertanyaan. Seluruh peserta pada awalnya akan berada di garis-belakang, picu permainan akan bekerja, ketika salah satu dari peserta maju menuju garis paling depan (garis pertanyaan), dan ketika berada di garis ini, peserta tersebut harus mengajukan satu pertanyaan kepada peserta lain (yang ada di belakang).

Beberapa contoh pertanyaan, misalnya: beberapa dari kita bosan dengan pasangan sendiri, beberapa dari kita tidak percaya dengan institusi pernikahan?: beberapa dari kita membenci presiden di negaranya?; beberapa dari kita membenci pengalaman masa kecil-nya?; beberapa dari kita menyukai pasangan sahabat-nya sendiri? Beberapa pertanyaan tersebut, adalah yang juga terungkapkan pada saat saya mengikuti workshop. Aturan bertanya-nya sendiri tidak dibatasi oleh batasan tematik pertanyaan, dia bisa leluasa menyerang pada tema yang sangat pribadi, tersembunyi, atau bahkan bisa sangat publik, politik dan radikal sekaligus.

Aturan yang berlaku hanyalah ketika akan bertanya, wajib mengawali dengan kalimat ‘beberapa dari kita’, untuk menyatakan bahwa sang penanya-pun selain bertanya kepada orang lain, juga pertanyaan tersebut tertuju pada dirinya. Para peserta lain menjawabnya dengan cara maju menuju garis-setuju, jika menyetujuinya, dan jika tidak setuju, maka bertahan di garis awal (di belakang), permainan akan berlanjut dengan hilir-mudik ke depan dan ke belakang, antara yang maju mengajukan pertanyaan dan yang setuju dan yang tidak setuju. Tahap ini adalah tahap pertama ‘confession theatre’ yang berupa warming-up, dan belum diimbuhi dengan teknik-pentas atau show-thing.

Tahap selanjutnya adalah ‘confession-theatre’ yang diimbuh-bumbui oleh intervensi musik dan gerak. Kali ini ada seorang penentu-dramatik yang bertugas untuk memberi musik pada momen-permainan yang dianggapnya krusial dan cocok untuk diintervensi oleh musik. Aturannya sendiri adalah ketika ada seseorang yang mengajukan pertanyaan, seperti misalnya: beberapa dari kita tidak rela ditinggalkan oleh ibunya? Lalu ada dua orang yang maju dan sepakat dengan pertanyaan si penanya, berkumpul dan berjejer di garis-setuju, di titik inilah penentu-dramatik memutar musik yang sendu dan gelap (aturan musik-nya berbanding sama dengan kualitas emosi dari isi pertanyaan), dan dua orang yang sepakat atas ketidak relaan ditinggal mati oleh ibunya masing-masing, haruslah bergerak bersama.

Catatan gerak di momen ini adalah bahwa kedua-duanya/orang yang berada di garis sepakat tersebut, geraknya harus benar-benar serupa dan presisif, latihan di sesi copy-body sebelumnya akan lebih membantu, dan catatan gerak lainnya adalah bahwa ketika musik mulai memasuki momen bergerak, yang berada di momen tersebut haruslah benar-benar merasakan pertumbuhan tahap demi tahap pertumbuhan arsitektur gerak. keduanya tidak langsung membentuk desain visual kinetik, tetapi dari tanpa bentuk, lalu perlahan-bergerak, dan mulai beriring-rupa dengan dinamika ketuk maupun tempo musik.

oleh teraseni | Nov 5, 2016 | Uncategorized

Dihelat di akhir bulan Oktober, sebuah rangkaian festival bertema The Power of Art menggelar salah satu pertunjukan bertajuk Divergent of Embodiment (29/10/2016). Bertolak dari kesadaran atas keberagaman akan pengalaman tubuh—baik secara personal ataupun komunal—yang tertaut perihal kultural, sosial, dan kontekstual lainnya, menjadi wacana dalam membingkai dua nomor teater dan satu nomor tari. Alhasil berbicara tentang tubuh tidak hanya merujuk pada tubuh anatomis, namun tubuh yang dikonsepsikan oleh pelbagai kontekstual turut terjalin.

Diselenggarakan dalam rangka Dies Natalis ke-25 Program Studi Pengkajian Seni Pertunjukan dan Seni Rupa (PSPSR), Universitas Gadjah Mada, ini berkeinginan untuk menerapkan wacana ‘daya seni’ yang berkaitan dengan pelbagai faktor di luar seni. Alih-alih hanya berupa wacana yang diproduksi dari meja seminar ataupun konferensi, PSPSR turut mengandalkan praktik seni sebagai medium dalam menyampaikan gagasan tersebut. Dihelat di Gedung Lengkung, Sekolah Pascasarjana, UGM, PSPSR mempercayakan hal ini pada dua teatrawan, yakni Tony Broer dan Wendy HS–dengan Teater Tambologi Padangpanjang–, serta satu koreografer yang sedang di puncak popularitas, Eko ‘pece’ Supriyanto. Tanpa bersusah mengikuti tajuk yang dibuat, tiga seniman ini telah memberikan keberagaman tubuh dengan sendirinya, dan bersinergis mengokohkan Divergent of Embodiment.

|

Wendy HS, Emri Rky Mulia, dan Leva Kuldi Balti

dari Teater Tambologi Padangpanjang

dalam karya Jilatang is Installed |

Satu Tubuh Beragam Pertunjukan

Dibuka dengan pertunjukan Tony Broer, pergelaran telah terasa berbeda, karena Tony sudah memulai pertunjukan sejak penonton berdatangan. Tony Broer adalah seorang pekerja teater, yang terinspirasi Butoh—sebuah kesenian di Jepang—, yang akhir-akhir ini mengandalkan tubuhnya sebagai medium seninya. Dalam karya yang berjudul Tu(m)buh, Tony benar-benar memaksimalkan atas kemampuan apa yang dipunya untuk menghantarkan sebuah perasaan melalui tubuh sebagai mediumnya.

Dihelat di salah satu halaman di Sekolah Pascasarajana, UGM, pertunjukan memang tidak di-setting layaknya pertunjukan dengan panggung ala proscenium. Lebih-lebih, tanpa MC (master of ceremony) yang lazimnya mempersilahkan penonton—sekaligus mengkonstruksi pertunjukan telah dimulai dan berakhir—, pertunjukan berjalan begitu saja tanpa adanya arahan. Dalam pertunjukan tersebut, Tony telah memulai merubah paradigma akan pertunjukan biasanya.

Dengan mempersilahkan penonton duduk, lalu ikut men-setting lampu, bahkan bermain dengan properti yang telah menjadi artistik, membuat penonton mulai bertanya-tanya apakah pertunjukan telah dimulai. Beberapa menit setelahnya, Tony mulai memasuki ruangan dan melepaskan pakaian yang ia kenakan. Ia kembali ke luar layaknya telah bersiap. Tony mulai meminta handphone salah satu penonton dan mengajak selfie beberapa penonton lainnya.

Di sisi yang lain seorang pemain biola menatapnya dari kejauhan. Mulai memainkan repertoar, Tony mulai menari-nari layaknya seorang balerina. Ia melangkah ke sebuah sisi yang tersedia sebuah tong. Di tengah area pertunjukan Tony, telah terduduk enam penonton yang dipilih secara acak sebelumnya—alih-alih penonton dipersilahkan dengan baik, para penonton yang terduduk di depan telah ditutupi mata dan diikat pada bagian tangan. Pemain biola tadi mulai melangkah mendekati penonton tersebut, tetapi seketika permainannya ‘rusak’, layaknya seorang amatiran yang bahkan tidak dapat menggesek senar dan menciptakan nada.

|

Tony Broer,

dalam pergelaran berjudul Tu(m)buh |

Sementara itu, Tony mulai memasuki tong merah tersebut dan menggeindingkannya di antara tangga-tangga. Tong tersebut berputar kencang ke arah penonton hingga kembali ke tengah arena pertunjukan. Lalu ia bangkitkan tong tersebut, dua orang penonton mulai mendatangi dengan sepasang tongkat besi. Tony yang berada di dalam tong tersebut dipukuli dengan keras, bahkan hingga tongkat tersebut bengkok.

Setelahnya ia mendekati penonton yang tertutup matanya, dan sebuah layar mulai tersiar sebuah visual akan perang. Tony yang menggunakan masker mulai mendekati dengan sebilah tongkat. Berinteraksi di antara kerumunan visual video dan penonton, Tony mulai menggeliat seakan merepresentasikan dari visual perang. Pemain Biola tadi lantas berjalan menuju sisi yang lain. Berdiri di sebuah bangku, ia mulai memainkan nada-nada minor dan lirih, setelahnya Tony mulai mendekati. Terdapat tiga lembar seng kotor dan berkarat. Lantas ia mendekat, berguling, dan melakukan interaksi dengan seng tersebut. Di sinilah klimaks dari pertunjukan Tony.

Namun alih-alih pertunjukan usai, Tony mengajak penonton untuk naik ke lantai lima di gedung Lengkung. Menadah sebuah seng di atas kepalanya, Tony memimpin barisan penonton untuk naik ke lantai paling atas di gedung tersebut. Berjalan menaiki tangga hingga di lantai empat gedung, tiga orang menunggunya. Tiga orang tersebut lantas mengucap mantra di hadapan Tony. Tony mulai kelimpungan dan berjalan tanpa arah. Penonton yang mengikuti di belakangnya lantas dibuat bingung sekaligus terkesan perasaan magis.

Setelahnya Tony dan tiga orang yang adalah penampil dari Teater Tambologi Padangpanjang, sama-sama memasuki ruangan. Tiga orang tersebut masih berucap mantra, sedangkan Tony masih berputar-putar tanpa henti. Sementara itu Penonton mulai memasuki ruangan, Tony mulai menepi dan keluar dari area pertunjukan. Tiga orang tadi yang adalah Wendy HS, Emri, dan Leva Balti dari Teater Tambologi Padangpanjang.

Setelah mengucap mantra dan mempersilahkan penonton untuk duduk di setiap tempat yang telah disiapkan, Wendy mulai mengucap dengan lantang Jilatang is Installed. Seketika mereka terhenti. Setelahnya ia mulai menepuk bagian bawah kain yang mereka kenakan, metode yang mirip dengan kesenian Tepuk Galembong dalam kesenian Randai. Bertumpu pada akustik ruang, Wendy, Emri, dan Leva seakan bersinergi dengan gerak dan musik ritmis yang diciptakan oleh mereka secara sederhana.

Usut punya usut, hal yang menarik adalah terma Jilatang erat hubungannya dengan tanaman Jelatang yang menyebabkan gatal. Alhasil gerak yang dibuat khayalnya Tepuk Galembong tadi adalah bentuk kausalitas akan respon gatal, yang turut menciptakan daya estetik geraknya sendiri. Selain gerak, Wendy turut mengandalkan praktik bermonolog, suara lantang dan garang Wendy HS seakan bersinergis dengan segala interaksi menjadi pertunjukan yang utuh dan menarik. Berlatarbelakang Minangkabau, pertunjukan Wendy memberikan impresi kultural yang kuat.

|

Para pneri dalam Tra.Jec.To.Ry

karya Eko Supriyanto |

Sedangkan pertunjukan yang dipilih untuk menutup rangkaian keseluruhan Dies Natalis 25 tahun ini adalah repertoar Tra.Jec.To.Ry karya Eko Supriyanto. Bernafaskan pencak silat, Eko secara cermat menarik esensi dari silat dengan impresi maskulin dan gerak repetitif. Dalam karyanya, Eko tidak lagi mempertunjukan gerak ansih pencak dan silat selama pertunjukan. Eko justru memformulasikan gerak-gerak baru yang tidak kalah kuat, walau hanya dengan berputar, ataupun bergerak secara serentak antar satu pemain dengan pemain lainnya. Kendati ciri khas silat sudah samar-samar terlihat, namun dalam karya ini Eko telah memberikan sebuah gambaran tubuh reflektif dalam menyikapi kebudayaan. Sebuah cara pandang Eko dalam menyikapi budaya dan mengintisarikannya menjadi sebuah sajian tari baru dalam bingkai kontemporer.

Satu Tubuh Beragam Tinubuh

Dari ketiga pertunjukan tersebut, kita dapat melihat bahwa tubuh memiliki pengalaman yang ‘menubuh’ (selanjutnya akan disebut tinubuh)—baik disadari ataupun sebaliknya. Pengalaman tersebut lantas tidak tunggal, melainkan beragam, seperti halnya, kultural, sosial, dan pelbagai kontekstual lainnya. Alih-alih merujuk pada satu tinubuh, ketiga pertunjukan seakan memberikan sebuah gambaran yang jelas akan perbedaan tinubuh. Sebut saja, Tony Broer yang lebih mengandalkan pengalaman tubuh personal dalam merespon pelbagai interaksi, dan ia bahkan ingin memberikan pengalaman tersebut melalui tubuh; atau Wendy HS yang lebih merujuk pada pengalaman kultural dan ekologis di Minangkabau; sedangkan Eko Pece lebih memperlihatkan pada pengalaman personalnya akan silat yang ia pelajari sedari dulu. Pengalaman tersebut membentuk tinubuh bagi personal ataupun komunal.

Bertolak dari keberagaman tinubuh ini, secara lebih lanjut kita dapat melihat bahwa tubuh yang melakukan praktik seni dapat memberikan sebuah tawaran baru pada pelbagai kontekstual di luar seni itu sendiri. Di mana melalui seni—khususnya tubuh—dapat memberikan sebuah pengalaman baru dalam menyikapi pelbagai kehidupan. Merujuk ketiga pertunjukan, kendati tidak semua karya bukan kali petama dihelat, namun karya-karya terpilih seakan dapat memberikan pesan yang ingin disampaikan bahwa seni dapat menunjukan keberagaman tubuh manusia yang tidak dapat dilihat oleh pelbagai sudut pandang lainnya. Dan di sinilah seni mempunyai daya untuk memberikan kesadaran akan kehidupan, baik atas masa lalu, masa kini, ataupun masa mendatang.

oleh teraseni | Nov 3, 2016 | Uncategorized

Kamis, 3 November 2016 | teraSeni~

Awal bulan Oktober lalu (1-8/10/2016) telah berkumpul di kota Medan beberapa orang pelaku seni pertunjukan yang mewakili daerah–daerah di Pulau Sumatera. Mereka berkumpul untuk membicarakan rencana membuat karya bersama dalam event bernama Medan Contemporary Art Festival (MCAF) #3. Mereka yang hadir di antaranya adalah Hasan (Palembang), Husin (Pekanbaru), Rasyidin Wig Maru (Aceh), Siska Aprisia (Padangpanjang), Agus Susilo (Deli Serdang), Lukman Hakim (Medan), dan Masvil Tomi (Jambi). Namun dikarenakan beberapa hal, Tomi akhirnya berhalangan hadir.

|

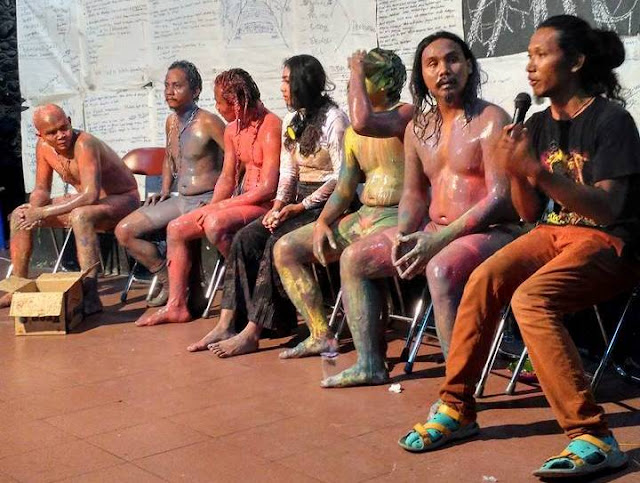

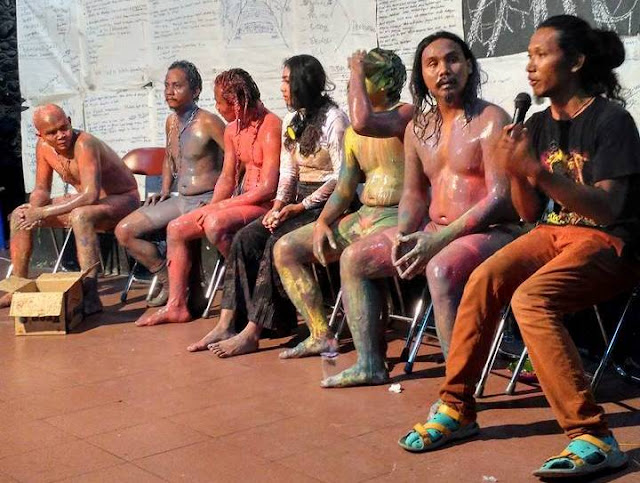

Diskusi Pasca Pertunjukan Batas,

dalam Medan Contemporary Art Festival

(MCAF) #3 |

MCAF #3 kali ini, yang mengusung tema “Rekonstruksi Esok dalam Tubuh Sumatera” memfokuskan kegiatannya di Taman Budaya Sumatera Utara (Medan). MCAF #3 merupakan kegiatan berkelanjutan yang dikerjakan secara swadaya, oleh gabungan dari beberapa kelompok kesenian di kota Medan. “Kami panitia, hanya mampu memfasilitasi tempat kegiatan, konsumsi, dan akomodasi lokal. Sedangkan biaya transportasi (PP) peserta dari daerah ke lokasi kegiatan, ditanggung oleh masing-masing peserta,” ujar Ojax Manalu, Direktur MCAF #3.

Kegiatan MCAF #3 ini sangat berbeda dengan MCAF sebelumnya. Jika MCAF sebelumnya berorientasi pada pegelaran karya tunggal, MCAF kali ini lebih digariskan pada penciptaan karya bersama. Untuk itu panitia telah mempersiapkan jadwal kegiatan yang berisikan diskusi, proses penciptaan karya, dan capaian akhir berupa presentasi karya bersama (pementasan).

Kegiatan hari pertama dilaksanakan pada hari minggu (2/10), bergeser dari jadwal yang ditetapkan panitia. Hal itu terjadi karena beberapa peserta perwakilan daerah terlambat sampai di kota Medan. Tepat pada pukul 09:00 WIB, kegiatan diawali dengan penjelasan kegiatan oleh Ojax Manalu selaku direktur MCAF. Beliau menjelaskan tentang semangat kebersamaan dan gotong royong kawan-kawan pegiat seni, termasuk kawan-kawan perwakilan daerah yang ada di dalamnya, yang kemudian menjadi modal terselenggaranya kegiatan MCAF ini. Selanjutnya beliau berharap silurahmi dalam proses karya bersama ini, dapat terus terjaga dengan baik.

Setelah itu sesuai dengan jadwal, masing-masing peserta mulai sharing soal kondisi faktual perkembangan teater dan seni pertunjukan di daerah masing-masing. Setiap peserta mengutarakan hasil pembacaan serta pemetaan terhadap kondisi sosial, lingkungan, ekonomi, politik, dan kesenian yang ada di daerah masing-masing. Ada kekuatan serta kelemahan tersendiri yang terdapat di derah, yang kemudian melahirkan ide dan gagasan untuk penciptaan karya bersama.

Dari hasil pembacaan serta pemetaan di daerah pulau Sumatera. Agus Susilo selaku moderator diskusi dapat mengambil kesimpulan, bahwasanya sesuai dengan tema “Rekontruksi Esok dalam Tubuh Sumatera,” menurutnya “Tubuh kita sudah banyak mengalami benturan-benturan, seperti tubuh yang terkontaminasi oleh soal sosial, politik budaya, media, filsafat, lingkungan, sejarah kultural (bahasa, religi, dan tradisi-pen)”.

Lalu masing-masing peserta mengambil teks-teks material sebagai perwakilan dari berbagai persoalan. Hasan membawa teks closet, sebagai penanda ruang yang telah menembus dinding-dinding ruang privasi, melampuai ruang-ruang publik, sosial, ekonomi, politik, dan lain sebagainya. Ruang-ruang itu menuritnya dikonsumsi sedemikian rupa melalui smartphone, gadjet, notebook, dan laptop dengan berbagai macam aplikasi yang ditawarkan. Dari ruang closet, tubuh-tubuh personal bisa saja masuk ke ruang pustaka, gelery, pasar, jalan raya, pantai, gunung, dan banyak ruang-ruang lainnya. Tubuh bahkan melintasi kota, provinsi, pulau, benua, segala sudut dunia, bahkan luar angkasa.

Saya, Siska Aprisia mencoba menawarkan teks ayunan bayi. Lewat teks ini, saya ingin menyampaikan tentang bagaimana proses tubuh manusia ketika mendapatkan kenyamanan menjelang terlelap dalam tidur. Teks ayunan ini juga yang kemudian membuat tubuh, menurut saa, terlalu berlama-lama nyaman dalam kelelapannya. Akibatnya, tubuh menjadi malas untuk bangkit, bergerak, dan bahkan berempati pada lingkungan dan sesama.

Sedangkan Lukman mengambil teks cat, untuk mencoba menggambarkan keberagaman penduduk kota Medan dengan berbagai budaya , suku, dan agama. Husin, lalu ingin mengangkat teks masker, sebagai ungkapan tubuh yang sudah tidak lagi mendapatkan udara yang baik. Teks masker ini muncul, disebabkan oleh persoalan lingkungan yang sudah semakin rusak. Terlebih lagi di tempat asalnya Husin, di mana selalu terjadi pembakaran hutan yang kemudian berganti dengan kebun-kebun sawit.

Dari empat teks material yang ditawarkan itu: closet, ayunan, cat, dan masker, dengan segala kemajemukan tafsirnya, forum diskusi kenudian menyepakati judul karya Batas. Pemberian judul Batas ini, mencoba untuk menginterpretasikan dinding-dinding imajiner, perihal sekat dan tanpa sekat. Menurut kami, segala ruang kini sudah demikian mudah tampak dengan jelas, semua pandangan telah dapat menembus dinding-dinding pembatas. Akibatnya, jauh tampak dekat dan dekat tampak jauh.

Pada dua hari kemudian (3 dan 4/10/2016), diskusi terus berjalan untuk memantapkan proses latihan, pengaplikasikan ide dan gagasan, penyusunan metode penciptaan, dan perancangan capaian akhir yang ingin dihasilkan. Dari proses latihan yang dijalankan, penciptaan karya bersama Batas ini ternyata harus mengalami perubahan dan bongkar pasang pada teks, plot/alur, penokohan, dan bahkan pilihan tempat pertunjukan. Tempat pertunjukan yang awalnya disepakati di dalam gedung pertunjukan, kemudian berubah menjadi di luar gedung. Kami menggunakan tempat penonton sebagai stage. Di sisi lain, kami kemudian menyepakati bahwa karya bersama ini diciptakan tanpa sutradara. Setiap peserta harus memberikan masukan dan saran terhadap peserta yang lainnya dalam mengolah tubuh dan teks.

|

.Hasan, Husin, Rasyidin Wig Maru,

Siska Aprisia , Agus Susilo, dan Lukman Hakim,

dalam karya berjudul Batas,

Medan Contemporary Art Festival (MCAF) #3 |

Perubahan kemudian terjadi pada berbagai teks. Ayunan yang saya tawarkan, misalnya, kemudian dimaknai sebagai tempat tidur. Wujud ayunan bahkan kemudian berganti dengan terpal putih berukuran tiga kali delapan meter. Sementara itu secara plot/alur, kami menempatkan bahwa saya adalah satu-satunya penampil perempuan. Karena itu saya lalu ditempatkan untuk muncul pada adegan awal. Saya disepakati akan mengerakkan tubuh-tubuh Sumatera melalui basis tarian yang ada di setiap daerah di Sumatera. Saya mewujudkannya dengan bergerak secara tak beraturan, dari gerak tortor yang tiba-tiba dapat menjadi semacam gerak zapin, kemudian beralih menjadi ulu ambek. Intinya, seluruh gerak tarian tradisi Sumatera bercampur menjadi satu dalam gerakan saya.

Sementara itu, lima orang laki-laki yang telah on stage di awal, dengan berbagai macam posisi tertidur bergerak setelah terdengar bunyi detak jantung. Tubuh-tubuh itu bergerak mengikuti bunyi detak jantung, namun tiba-tiba tak beraturan, menjadi tubuh-tubuh yang sakit, terkontaminasi, bahkan telah terdistorsi. Kemudian kelima tubuh laki-laki itu bergerak menuju barisan penonton yang lebih tinggi. Di perjalanan tubuh-tubuh itu menjadi labil, paradoks, timpang, meskipun tubuh-tubuh itu tetap bergerak secara ril. Tidak lama berselang, tubuh-tubuh itu kemudian mengeksplor closet dengan berbagai macam gerak, berbagai aktifitas yang bisa dilakukan di closet. Sesuai kenyataannya kini, di closet tubuh-tubuh itu dengan bebas mengakses internet, chatting, video call, foto selfie, bermain game, dan nonton. Di closet pula, tubuh-tubuh itu minum, makan, berhubungan sex dan lain sebagainya.

Setelah melakukan banyak aktifitas, tiba-tiba seorang laki-laki mengenakan kepala anjing, kemudian menggonggong yang diikuti laki-laki lain yang bergerak menyerupai anjing. Laki-laki yang mengenakan kepala anjing tetap bergerak seperti manusia biasanya. Setelah itu, saya, tokoh perempuan disekap, ditutupi matanya oleh para anjing. Keempat para anjing mengangkat closed menuju terpal, lalu menurunkannya tepat di tengah terpal. Kemudian mempersilahkan laki-laki yang mengenakan kepala anjing duduk, bagaikan sang raja yang dikawal oleh para anjing. Di sanalah adegan diakhiri.

Dari hasil proses karya bersama, panitia kemudian mengundang pengamat untuk membaca proses atau bentuk yang telah dihasilkan. Hari keempat proses karya bersama ini mendapat pembacaan dari Forman (Teater Q). Beliau menyarankan agar perlunya transisi untuk menjadi utuh, dan konsen pada tubuh. Kemudian pengamat kedua, Ayub (aktor senior), mengkritisi bahwa dinamika tubuh masih belum terlihat. Di hari kelima, panitia mendatangkan satu orang pengamat lagi, sekaligus pengamat terakhir pada pada proses karya bersama ini. Yondik (sutradara teater) mengatakan bahwa di awal adegan, karya ini sangat menarik. Namun terputus, karena tidak ada korelasi dan tubuh-tubuh personal sepertinya hanya mengejar bentuk. Dari pembacaan oleh pengamat, menjadi bahan evaluasi dan perbaikan oleh peserta.

Kemudian sampailah pada gelar karya bersama yang dipresentasikan pada hari sabtu (8/10), sore pukul 15.00 wib dan malam hari 20.00 wib. Sore hari gelar karya diapresiasi oleh pelajar, sedangkan pada malam harinya diapresiasi oleh kalangan umum, mahasiswa, seniman, dan budayawan. Pada malam harinya, presentasi karya bersama ini berbeda dengan penampilan di sore hari. Pada malam hari, tokoh laki-laki disirami cat dengan berbagai macam warna, sedangkan disore harinya tokoh laki-laki telah mencat tubuhnya sebelum on stage di atas terpal.

Dari presentasi karya bersama yang diberi judul Batas, pada event MCAF #3 dengan tema Rekonstruksi Esok dalam Tubuh Sumatera ini, saya mengambil beberapa pembelajaran dan kesimpulan, terutama dari hasil diskusi dan komentar dari para apresiator. Pelajaran itu diantaranya ialah bahwasanya proses karya bersama ini masih merupakan bentuk kecil atau sebagai embrio dari proses karya bersama para penggiat teater Sumatera. Disadari, bahwa kekuatan aktor-aktor yang berasal dari berbagai daerahnya masing-masingnya belum terlihat secara maksimal dalam karya ini. Meskipun begitu, proses karya bersama ini setidaknya telah dapat berjalan lancar dan membangun solidaritas yang baik dan menyenangkan. Kami sadari pula secara bersama, bahwasanya karya bersama ini belumlah usai.

oleh teraseni | Okt 13, 2016 | Uncategorized

Kamis, 13 Oktober 2016 | teraSeni~

Cuaca kurang bersahabat sedari sore, sampai malam di hari Jum’at 12 Agustus 2016. Hujan deras, ditambah tiupan angin terasa mengkerutkan setiap tulang persendian di kota dingin Padangpanjang. Namun, masyarakat seni pertunjukan Sumatera Barat, khususnya ISI Padangpanjang dihangatkan oleh dua nomor pertunjukan tari kontemporer yang berjudul Tonggak Raso karya koreografer Ali Sukri (Sukri Dance Theatre-Padangpanjang, Sumatera Barat) dan tra.jec.to.ry karya koreografer Eko Supriyanto (EkosDance Company-Solo, Jawa Tengah).

|

Tari tra.jec.to.ry

karya koreografer Eko Supriyanto

(Ekos Dance Company-Solo, Jawa Tengah).

(Foto: Denny Cidaik, 2016) |

Dua nomor karya ini ditampilkan di Gedung Hoerijah Adam ISI Padangpanjang. Pertunjukan ini sendiri terselenggara melalui kerjasama dengan lembaga penyelenggara pertunjukan antara lain ISI Padangpanjang-Sumatera Barat, Taman Budaya Jawa Tengah-Surakarta, Universitas Muria Kudus-Jawa Tengah, dan NuArt Sculpture, Bandung-Jawa Barat. Juga, didukung oleh Kementerian Pariwisata Republik Indonesia dan Bakti Budaya Djarum Foundation.

Terdapat tiga hal menarik dari kegiatan pertunjukan yang dilakukan Ali Sukri dan Eko Supriyanto ini, yaitu: (1) gagasan yang bertolak pada kekuatan silat tradisional yang terdapat di Minangkabau dan Jawa; (2) kekuatan di dalam melakukan ekplorasi, elaborasi terhadap motivasi gerak tubuh, ruang dan properti; dan (3) kualitas karya yang mampu membaca strategi terhadap kebutuhan pasar tari kontemporer Internasional. Kebutuhan ini, mengutamakan kekuatan visual-artisitik melalui pengolahan spektakel yang memukau, estetis, bahkan eksotis.

Secara teknis, Ali Sukri dan Eko Supriyanto sebagai koreografer sangat peka di dalam mentransformasikan gagasan tubuh-nya kepada masing-masing penari. Sehingga, semua penari yang terlibat di dalam karya Tonggak Raso dan tra.jec.to.ry secara teknis, memiliki penguasaan atas tubuhnya sendiri. Sebagai penonton, saya melihat ada kekuatan yang sama, dilakukan oleh para penari Tonggak Raso dan tra.jec.to.ry. Kesamaan tersebut terlihat melalui fleksibelitas tubuh, ketajaman gerak, motivasi gerak, kekuatan pada kuda-kuda kaki, termasuk pada aspek akrobatik yang menarik perhatian penonton.

Penguasaan ruang, menjadi pondasi dasar koreografi di dalam karya Tonggak Raso dan tra.jec.to.ry. Sehingga, karya ini melahirkan bentuk dan gaya yang berbeda. Karya tra.jec.to.ry dominan memanfaatkan floor plan horizontal, tetapi karya Tonggak Raso justru mengeksplorasi ruang secara vertikal dan horizontal. Pola rampak terlihat dominan di dalam karya Tonggak Raso dan tra.jec.to.ry. Hampir secara keseluruhan, dua karya ini menggunakan motivasi gerak yang rampak, rapih, teratur sehingga minim sekali pola gerak personal, maupun gerak improvisasi.

Karya tra.jec.to.ry terlihat menggunakan properti yang minimalis yaitu kain. Sementara, karya Tonggak Raso terlihat dominan memanfaatkan enam buah properti berupa cermin yang dikonstruksi dalam berbagai komposisi, mencipta berbagai kolase peristiwa di atas panggung. Secara konseptual, karya tari Tonggak Raso dan tra.jec.to.ry tidak hanya sekedar mengekspose, bahkan mengkomparasikan primordialisme gerak silat dari masing-masing kebudayaan (Minang dan Jawa).

Namun, terdapat hal yang paling signifikan di dalamnya, yaitu membendung

derasnya laju kebudayaan kita (Timur), secara sadar–atau tidak, telah

bertransformasi kepada gaya hidup (life style) manusia urban yang cenderung individual, konsumeristik dan hedonistik. Situasi serupa itu, tidak hanya terjadi di wilayah perkotaan saja,

tetapi generasi muda di pedesaaan mayoritas sudah ‘berlagak’ layaknya

seperti orang-orang kota. Era Milenium yang niscaya atas

industrialisasi, liberalisasi, teknologi-informasi yang bersumber pada

kebudayaan luar (Barat-Eropa), telah merubah pola pikir, prilaku

generasi muda saat ini. Barangkali, inilah mengapa di dalam karya tari

Tonggak Raso mengedepankan penting-nya sebuah tiang penyangga, sehingga

kebudayaan timur-nusantara tidak terjebak pada manipulasi kebudayaan

Barat atau Eropa. Bukan berarti menolak, tetapi harus ada filter di

dalamnya.

|

Tari Tonggak Raso

karya koreografer Ali Sukri

(Sukri Dance Theatre-Padangpanjang, Sumatera Barat)

(Foto: Denny Cidaik, 2016) |

Begitu juga, karya tari tra.jec.to.ry memberikan pemahaman tentang lintasan atau arah yang ingin dituju manusia di dalam mencapai sasaran kehidupan. Teknik muncul penari, di awal pertunjukan yang melakukan teknik rolling ke depan mengitari area panggung sebagai penanda terhadap lintasan atau arah kehidupan yang repetitif, tidak jelas, bahkan absurd, belum mencapai sasaran yang diinginkan. Barangkali, begitu yang ingin disampaikan Eko Supriyanto (Eko Pece) di dalam karya tra.jec.to.ry-nya.

Barangkali, ini hanyalah tafsir atas amatan saya terhadap dua karya tari Tonggak Raso dan tra.jec.to.ry ini. Karena kebenaran sebuah karya seni, sejatinya adalah milik masyarakat penonton-nya. Dua karya ini, memiliki benang merah yang sama dalam merespons persoalan realitas-sosial. Begitu banyak persoalan yang ‘blunder’ dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara saat ini. Maka, dibutuhkan perisai kebudayaan untuk menjaga kedaulatan, integritas, yang mampu ‘membalut’ tubuh kebudayaan kita, mampu ‘bercermin’ mencermati eksistensi kebudayaan kita, dan mampu mempertahankan apa yang seharusnya menjadi milik kebudayaan kita, atau apa sebenarnya? Agar kita tidak menjadi republik ‘blunder’.

Sesi pertunjukan di Padangpanjang, memang telah usai. Namun, perisai kebudayaan ini terus berlanjut di Taman Budaya Jawa Tengah-Surakarta (tanggal 06 September 2016), Universitas Muria Kudus-Jawa Tengah (tanggal 08 September 2016), dan NuArt Sculpture Park, Bandung-Jawa Barat (tanggal 10 September 2016). Semoga, dalam pertunjukan selanjutnya-masih menjaga, apa yang seharusnya kita jaga!

Pernah Dimuat di Harian Padang Ekspres Edisi Minggu 21 Agustus 2016