Di tengah riuh festival seni nasional dan gegap gempita pertunjukan modern, ada sebuah cerita kesenian yang lahir dan tumbuh dari…

Kategori: Uncategorized

Selirih Dua Kota; Tur Pertunjukan Teater “Malin Kundang Lirih” — Jakarta & Bojonegoro, Desember 2025

Komunitas ActorIdea Padangpanjang kembali akan menapaki satu perjalanan penting di jalur kesenian mereka. Sebuah perjalanan yang mereka bangun dari perjumpaan,…

Indonesia Performance Camp 2025 Hadirkan Workshop Dramaturgi Postdramatic di Sumatera Barat

Indonesia Performance Camp (IPC) berawal pada 2019 melalui Padangpanjang Butoh Camp, sebuah kolaborasi antara Indonesia Performance Syndicate (IPS) dan Shinonome…

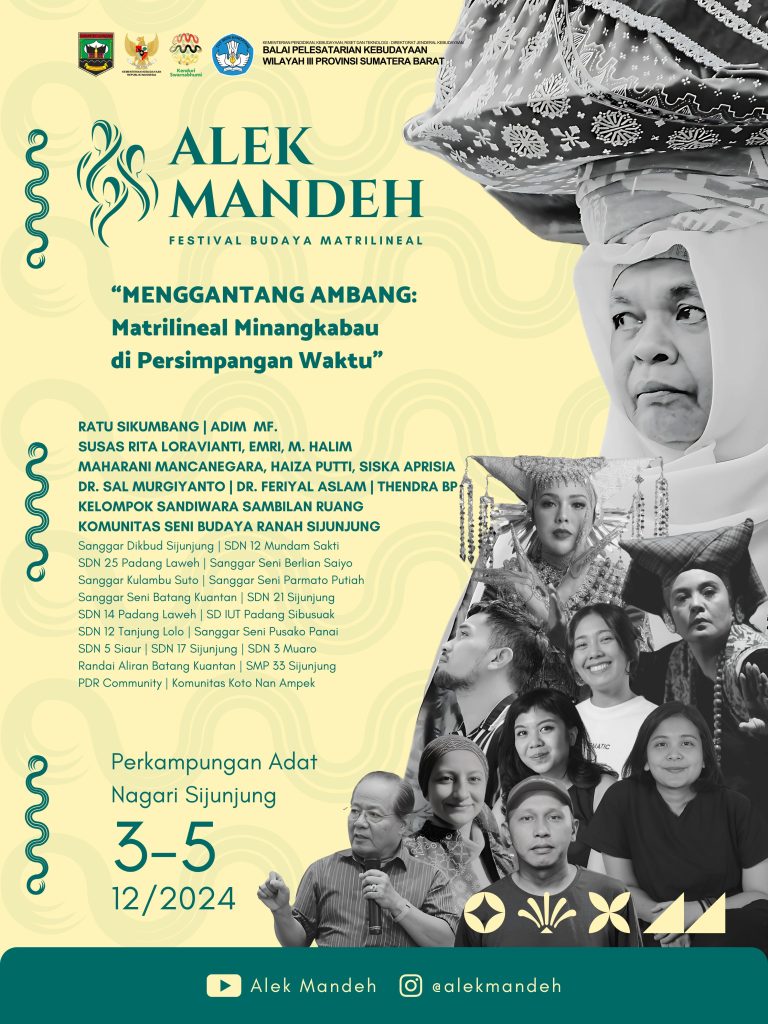

Alek Mandeh 2024: Menggantang Ambang, Matrilineal Minangkabau di Persimpangan Waktu

Berangkat dari keresahan bersama atas pertanyaan-pertanyaan reflektif atas kehidupan keminangkabauan kita hari ini. Pertama, misalnya, bagaimana kita melihat lalu memaknai…

Kebebasan Berkesenian Terjamin, Pertanda Negara Sehat Refleksi dari Indonesia dan Afghanistan

Kamis, 11 November 2021 | teraSeni.id~ Kebebasan berkesenian yang terjamin merupakan indikator negara dengan ruang publik yang sehat, termasuk Indonesia. Sebab, ruang…

Mementaskan Teater Garasi: Mempercakapkan Program Antar Ragam dan Peer Gynts

Jumat, 15 Oktober 2021 | teraSeni.id~ Siang hari sekitar pukul 12.00, 28 September 2021, sehari sebelum pementasan Teater Garasi. Masuk Whatshapp (WA)…

I Know Something that You Don’t Know: Diam itu Emas

Senin, 17 Agustus 2020 | teraSeni.com~ Kedua telapak tangannya tertangkup di bibir meja. Ia hanya duduk terdiam, tak sepatah kata…

Festival Takbir: Meleburnya Dimensi Sakral-Profan dalam Seni

Sabtu, 23 Mei 2020 | teraSeni.com~ Malam Takbiran Idul Fitri tahun ini nampaknya akan terasa kering akibat keterbatasan ruang gerak…

The Town Thereafter: Menguliti Tradisi Jepang dari Kebiasaan Sehari-hari

Minggu, 5 April 2020 | teraSeni.com~ “Fujimi Bashi…”, seorang perempuan berpakaian kasual memulai pembicaraan dengan menyebutkan nama sebuah jembatan yang…

Menarikan Eksploitasi Pendidikan

Minggu, 15 Desember 2019 | teraSeni.com~ Seorang penari yang agak besar tubuhnya dari dua penari lain mengatur tubuh-tubuh kecil dua…