Jumat, 12 Agustus 2016 | teraSeni ~

Tulisan berikut adalah semacam catatan bacaan atas artikel berjudul “Music, Reason, Democracy, and the Construction of Gender,” yang ditulis oleh Paul G. Woodford.

Artikel tersebut dimuat dalam The Journal of Aesthetic Education, Vol. 35, No. 3 (Autumn, 2001), hal. 73 s.d 86, yang diterbitkan oleh

University of Illinois Press.

Ada setidaknya tiga pandangan berbeda tentang musik, menurut Paul G. Woodford di awal artikelnya. Pandangan pertama, pandangan absolutis yang percaya bahwa musik (Barat) bisa menjadi kanon (standar) karena ia adalah gagasan terbaik tentang musik yang dapat dijadikan sebagai tolak ukur ilmiah atas pengetahuan musik. Bagi mereka, musik adalah sesuatu yang objektif, yang lepas dari beban sebagai sebuah ekspresi dan tak terkait dengan dunia pengalaman manusia, sehingga bisa ditulis dan diajarkan. Pandangan ini antara lain diwakili oleh Samuel Lipman.

Pandangan kedua, yakni para post-strukturalis, sebaliknya, percaya bahwa musik adalah refleksi dari sikap dan pandangan sosial seseorang, dan hanya bisa dipahami melalui kritis atas latar belakang sosialnya. Para strukturalis, terutama para feminis, mengkritik pandangan absolutis itu sebagai pandangan yang etnosentris, palosenstris, otoriter, dan bahkan memiliki efek ‘merusak.’ Artinya, bagi para strukturalis musik bersifat subjektif dan kolektif. Salah seorang yang mewakili pandangan ini adalah John Sheperd.

Para post-strukturalis, yang mengatakan bahwa sekarang adalah era post-musik di mana musik sebagai suatu konsep yang otonom sudah mati atau tiada. Musik menurut mereka sekarang memainkan peranan penting dalam pembangunan identitas dan merupakan semacam permainan kekuasaan, yang bisa memberdayakan atau melemahkan seseorang, suatu kelompok, atau suatu budaya. Secara simbolis, musikmenjadi media dari hubungan antar individu, grup, dan budaya.

|

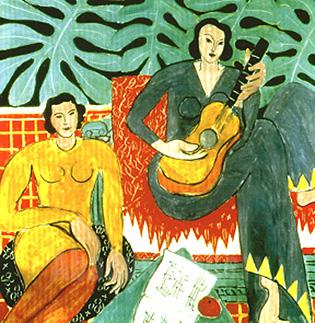

| Sebuah Lukisan berjudul Music (1939), karya Henri Matisse, seorang seniman Prancis (Sumber Foto:w ww.abacus-gallery.com) |

Makna dan isian musik karena itu bersifat sosial, yang menjadi metafora dari perbedaan kuasa politik dan sosial. Atas pikiran ini, Susan McClary dan Marcia Citron membangun semiotika kelas, gender, seksualitas, dan etnisitas dalam musik. Musik bagi mereka, adalah semacam bahasa, yang dapat diuraikan (decode) dan dibaca untuk mengetahui informasi ideologis dan kode-kode sosial yang mendasarinya. Meskipun, makna-makna yang ditimbulkan tidak selalu bersifat universal dan dapat sepenuhnya dipahami. Pendidikan musik, karenanya, adalah proses membangkitkan kesadaran siswa atas perbedaan gender dan ketidaksetaraan lainnya, dan mengenali perbedaan ideologi dan kuasa yang terendap (implisit) dalam musik.

Akan tetapi pandangan para feminis radikal (McClary) ini dibantah oleh para pemikir lain, yakni para pendidik musik, yang kadang disebut juga musikolog tradisionalis, antara lain diwakili oleh Leo Treitler. Mereka menganggap pandangan McClary justru adalah pandangan yang mengedepankan ‘absolutisme sosial,’ di mana kelas, gender, seksualitas, etnisitas dan budaya dipandang terkonstruksi secara sosial. Padahal, menurut pandangan ketiga ini, semua itu adalah hasil proses percampuran secara rumit, bahkan bisa jadi kacau, antara yang bersifat alamiah biologis dan yang bersifat pengalaman hidup manusia.

Mengikuti pandangan filosofis Michel Foucault, feminis radikal semacam MacClary percaya bahwa individu tidak punya daya untuk mengatasi ideologi dan narasi yang memposisikan mereka, dan melatih kemauan mereka sendiri atas musik. Budaya musikal, bagi feminis radikal semacam MacClary, adalah semacam medan perang di mana berbagai kelompok dengan ideologi dan realitas sosial yang berbeda saling bertarung. Konstruksi gender dan berbagai atribut diri lainnya dalam musik atau dalam bidang lain direduksi menjadi selalu adalah pertarungan ideologi dan politik.

Namun demikian, sumbangan feminis radikal semacam MacClary bagi dunia akademik, adalah karena mereka mencoba memerdekakan diri dari pandangan dominan patriarki, yang secara tradisional memegang otoritas atas epistemologi (sumber-sumber pengetahuan), seperti yang tampak pada standarisasi musik Barat. Perjuangan para feminis radikal adalah mencari identitas musik perempuan untuk mencapai kesetaraan musikal. Salah satu strategi yang mereka tempuh adalah dengan memperbandingkan antara musik yang mereka teorisasikan sebagai musik perempuan dengan musik yang selama ini didefinisikan sebagai musik perempuan oleh budaya patriarkhi, dan menunjukkan bahwa kedua hal itu sama sekali berbeda.

Namun lagi-lagi, pandangan feminis radikal ini mendapatkan kritik, dari para musikolog tradisional, karena dianggap terlalu mengeksploitasi gagasan tentang perbedaan gender demi melayani agenda politis dan ideologis. Karenanya, terkadang melupakan tujuan utamanya untuk menjelaskan tentang bagaimanakah perbedaan gender, kelas, etnis, dan budaya itu dikodekan di dalam musik, dan bagaimanakah dia diterima dan berkomunikasi secara musikal. Pandangan ini bahkan terjerumus menjadi esensialisme, seolah musik perempuan dan musik laki-laki itu memang benar-benar berbeda secara esensial.

Banyak feminis radikal sangat tertarik dengan pikiran abstrak dalam musik, yang mereka anggap bersifat patriarki. Suzanne Cusick, feminis radikal yang lain, mengatakan bahwa cara berfikir maskulin itu sebenarnya terbukti dalam komposisi musik di mana komposer menciptakan pola atau aturan dengan pikirannya sendiri, dan mewujudkan serta mengkomunikasikan makna dengan pikiran orang lain. Sementara, kaum perempuan, menurut Cusick, karena secara tradisional banyak berada di rumah, tidak terlalu peduli dengan aturan, atau perintah, atau keadilan, melainkan dengan naluri dan simpati, yang membuat mereka memiliki pengalaman music yang berbeda. Seperti McClary, bagi Cusick, makna gender itu terlampir di dalam musik dan bersifat tuntas dan permanen.

Judith Grant, mengatakan bahwa cara pandang semacam ini adalah cara pandang ortodoks dalam feminisme. Banyak feminis radikal berkeyakinan bahwa terdapat pengalaman kaum perempuan yang benar-benar berbeda bahkan sangat kuat dibandingakan pengalaman kaum laki-laki. Persoalannya, tidak pernah ada bukti bahwa cara dan gaya bermusik perempuan itu benar-benar berbeda dari cara dan gaya laki-laki. Akibatnya, terkesan bahwa kaum perempuan hanya mengulang cara laki-laki, atau menjadi “perempuan dalam baju laki-laki.” Pada sisi yang lain, pemahaman radikal tersebut bahkan dapat terjerumus menjadi pemahaman yang istimewa yang berpotensi memonopoli apa yang dipandang sebagai identitas musikal perempuan.

Oleh sebab itu, dalam hubungannya dengan pendidikan masakini, tugas para guru dan ahli social adalah menciptakan ruang yang membebaskan kaum perempuan dan kaum terpinggirkan (marjinal) lainnya dari tekanan dan paksaan. Kebanyakan pendidik musik, atau musikolog tradisional sepakat bahwa pendidikan dalam masyarakat demokratis harusnya mendorong siswa untuk peka terhadap gender, kelas, etnisitas, dan budaya, untuk mereka gunakan dalam membangun identitas musikal mereka sendiri dan membebaskan berbagai perbedaan dari segala paksaan. Namun yang tidak boleh dilupakan, bahwa hal itu tidak mungkin terjadi dalam ‘kekosongan kekuasaaan,’ seperti yang diperingatkan Lawrence Cahoone, bahwa demokrasi bukannya bertujuan meniadakan kekuasaan, melainkan untuk membebaskan. Tujuan demokrasi, seperti disarankan John Ralston Saul dan Caoone adalah untuk berkomitmen terhadap nilai dalam diri setiap orang, dan sumbangan setiap orang secara kultural.

Hal lain yang tidak boleh dilupakan ialah bahwa pandangan absolutisme atas musik tidaklah seluruhnya salah dan harus ditiadakan. Sebagaimana dikatakan Subotnik, tidak peduli latar belakang budaya apapun, seorang siswa yang belajar music tetaplah harus mempelajari bentuk dan struktur musik sebelum bisa memahami bagaimana informasi sosial diangkut oleh musik, atau bagaimana bunyi memiliki referensi sosial, dan bagaimana semua informasi itu distrukturkan dan digunakan oleh suatu komunitas.

Dengan demikian, maka sumbangan para post-strukturalis dan feminis radikal atas pengetahuan musik adalah memberi kepekaan dan kepedulian dan kekritisan lebih atas bagaimana musik ditularkan melalui pendidikan. Pada akhirnya, seperti disarankan Edwar Said, pendidikan musik harus melampaui politik ‘saling menyalahkan’ untuk bisa melihat bagaimana identitas, masyarakat, dan budaya musik yang berbeda saling tumpang tindih. Tugas utama pendidikan musik, karena itu, adalah membantu anak-anak membangun identitas music mereka sendiri, sembari menolong mereka berlapang dada atas perbedaan dan memandang secara universal.