Kamis, 13 Desember 2018 | teraSeni.com~

Mime on Stage serta Temu Karya Mimer meningkahi geliat milenia dengan pantomim. Kesunyian yang mengakrabkan. Kesunyian yang mengakrabi perubahan.

Ingatkah anda akan situasi seperti ini: suasana kelas gaduh, murid-murid saling bercanda dan berbincang riuh tanpa peduli guru sepuh yang tengah bersusah-payah menerangkan pelajaran di depan kelas. Betapapun kerasnya upaya sang guru menenangkan murid dan mengharapkan perhatian mereka, tetap saja sia-sia. Semakin cerewet sang guru menggerutu, semakin menggila tingkah polah para murid. Akhirnya sang guru menyerah. Tiba-tiba saja dia berhenti bicara, diam seribu bahasa. Dengan membisu sang guru hanya berdiri di samping papan dan memandang para murid dengan sayu. Anehnya, alih-alih merasa diberikan kesempatan untuk semakin gaduh, semua murid malah perlahan diam dan duduk manis sambil tertunduk seperti anjing yang akan dilempari batu. Kesunyian melawan kegaduhan. Kesunyian jauh lebih nyaring dari teriakan.

***

Dua bulan belakangan ini, saya bertandang ke beberapa peristiwa “seni sunyi” ini. “Seni sunyi” ini lebih akrab dikenal dengan nama Pantomim. Disebut sunyi sebab kesenian ini menonaktifkan verbal sebagai medium komunikasinya. Tak hanya nirverbal, pertunjukan yang bisa dibilang masih menjadi bagian dari teater ini juga menafikan properti. Ruang, properti, bahasa verbal, bahkan hingga lawan main pun sepenuhnya dibangun oleh bahasa tubuh.

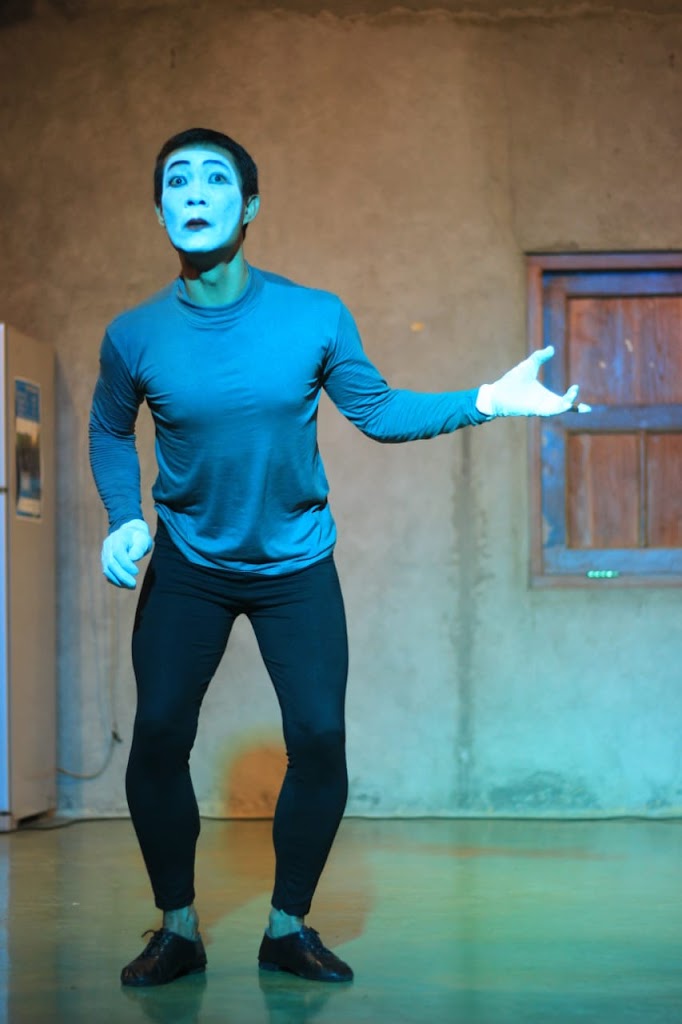

|

| mimer (aktor pantomime) dengan ekspresi wajah, gestur, sebagai bahasa berkomunikasi dengan penonton Foto: Agathon Hutama |

Setidaknya ada tiga perhelatan gelar pantomim yang terjadi dalam rentang akhir Oktober hingga menjelang akhir November 2018 ini di Yogyakarta. Ada Mime on Stage yang digelar di Omah Kebon pada 28 Oktober 2018, ada Temu Karya Mimer yang digelar di Yogyatourium Dagadu Yogyakarta pada 30 Oktober 2018 dan ada Tunggak Semi yang diselenggarakan di beberapa lokasi di Yogyakarta dari tanggal 12 hingga 19 November 2018. Sayangnya saya hanya mampu bersilaturahim ke dua perhelatan di awal karena kesibukan saya. Karena itulah, pada tulisan kali ini saya hanya akan lebih banyak membahas tentang kedua pergelaran pantomim tersebut, meskipun tidak menutup kemungkinan Tunggak Semi tetap “kena getahnya” juga.

Pantomim dalam Pertemuan dan Perubahan

Meski sama-sama menyajikan pertunjukan-pertunjukan pantomim, Mime on Stage (MOS) dan Temu Karya Mimer (TKM) memiliki perbedaan yang menjadi kekhasan masing-masing. Walaupun tentu saja keduanya sama-sama berupaya untuk menghidupkan kembali geliat pantomim di kota Gudeg ini.

Adalah tokoh pantomim (mimer) kenamaan Yogyakarta, Asita Kaladewa bersama dua rekannya, Krismantoro dan Markus yang kemudian berkumpul dan mengangkat sebuah kesadaran melalui wacana bahwa selaku mimer sekaligus guru pantomim di sekolah-sekolah, mereka juga membutuhkan ruang untuk mengekspresikan karya pribadi mereka masing-masing. Dari pemikiran inilah, ketiga tokoh ini kemudian mengajak tiga mimer yang lain yakni Banon Gautama, Sabil, dan Feri Ludianto Pawiro untuk menggelar rangkaian pertunjukan pantomim yang diberikan tajuk: Mime on Stage: Mime’s Archive and Collective.

|

| tampak para mimer dengan rias serba putih seperti topeng Foto: Qorin Syah |

Pergelaran MOS pada 28 Oktober 2018 di Omah Kebon, Nitiprayan, Yogyakarta itu menginjak seri yang pertama. Dengan kata lain, perhelatan yang digelar di homestay milik dramawan senior, Whani Darmawan, itu baru saja menggelar pertunjukan perdana mereka. Menurut Asita, fokus nomor-nomor karya pantomim yang ditampilkan di MOS lebih condong ke pantomim gaya klasik (classic). Pantomim gaya klasik adalah pantomim yang menggunakan teknik-teknik pantomim yang cenderung realis dan berangkat dari peristiwa keseharian. Pantomim realis umumnya lebih dikenal dengan tata rias yang serba putih seperti topeng, mengenakan sarung tangan putih dan baju garis-garis hitam-putih. Meskipun tentu saja masalah sarung tangan dan kostum ini masih bisa dialihrupakan. Menurut Asita, pantomim gaya klasik seperti ini perlu kembali dihidupkan untuk memperkenalkan pantomim ke masyarakat, serupa dasar-dasar berpantomim.

Pergelaran MOS dibagi menjadi tiga bagian: bagian pertama adalah presentasi karya dari masing-masing mimer, bagian kedua adalah kolaborasi antar mimer, sedangkan di bagian ketiga, para penonton dipersilahkan untuk maju ke atas panggung dan mencoba berpantomim dengan gaya mereka sendiri-sendiri. Penonton tidak hanya menjadi penikmat pertunjukan secara pasif tapi juga diberikan kesempatan untuk merasakan seperti apa rasanya berpantomim itu ibarat ngibing dalam tari-tarian rakyat.

Yang menarik lagi, meskipun pertunjukan ini tidak berbayar, tapi penonton disarankan untuk menyumbangkan cerita pendek yang ditulis di sehelai kertas sebagai ganti tiket masuknya. Meskipun ternyata ketentuan ini tidak membatasi siapa saja yang ingin menonton walaupun mereka tidak sempat untuk membuat dan menuliskan cerita pendek. Cerita-cerita pendek ini nantinya akan dijadikan bahan nomor-nomor karya yang akan disajikan di pergelaran MOS seri berikutnya.

|

| Penggunaan topeng yang berbeda oleh mimer Foto: Agathon Hutama |

Lain MOS, lain pula TKM (Temu Karya Mimer). Jika MOS baru saja menginjak pergelaran perdananya, TKM, yang digelar tepat dua hari berikutnya, 30 Oktober 2018 di Yogyatourium Dagadu Yogyakarta, itu telah menginjak seri yang kedua. Gelaran yang pertama dari komunitas yang diinisiasi oleh pantomimer Jogja, Ficky Tri Sanjaya dan kawan-kawan, ini telah dilaksanakan di awal tahun 2018 ini. Mengambil tajuk “I Should Be Sleeping Under The Tree With A Cup of Tea”, TKM juga menampilkan karya enam mimer muda Yogyakarta. Bedanya, jika seluruh mimer dari MOS adalah laki-laki, TKM memiliki tiga mimer perempuan yakni Tiaswening Maharsi, Patricia Yuristavia, dan Gabriella Srie Nareswari (Gabby). Tiga mimer pria lainnya yakni Capriano David Liat Tewar, dan Ficky Tri Sanjaya.

Perhelatan TKM, secara format pertunjukan, juga tidak kalah eksperimental jika dibandingkan dengan MOS. Secara performatif, sebagian besar karya TKM digelar sebagai pertunjukan yang menjaga jarak dengan penonton, dalam artian penonton benar-benar diposisikan sebagai penikmat pasif (kecuali pada karya dari Patricia Yuristavia yang mengajak penonton untuk berpartisipasi di tengah-tengah pertunjukannya). Ruang eksperimental justru terletak di pembagian ruang-ruang pertunjukan. Alih-alih sekedar menggunakan satu titik sebagai panggung, TKM menggunakan tiga titik di Yogyatourium sebagai ruang pertunjukannya. Tiga mimer tampil di panggung ruang terbuka Yogyatourium, satu mimer tampil di samping ruang lesehan penonton, dan dua mimer terakhir tampil di pendopo Yogyatourium. Untungnya, jarak antara ketiga titik ruang ini tidak lebih dari sepelemparan batu sehingga penonton bisa berpindah tempat dengan mudah dan cepat, setidaknya tidak sampai membuat mereka keburu menggerutu.

Ruang eksperimental lain dari TKM juga terletak pada format bentuk karyanya. Meskipun tiga mimer masih berpentas secara konvensional (pantomim klasik), tiga mimer yang lain sudah berani untuk mengeksplorasi pantomim ke wilayah yang lebih luas. Selain itu, tiga dari enam mimer yang ada memilih untuk tidak mengenakan tata rias serba putih layaknya pantomim konvensional. Ada Gabby dan Tias yang membiarkan wajah mereka natural tanpa riasan serba putih serta Ficky Tri Sanjaya yang bahkan menutupi wajahnya dengan topeng. Sebuah keputusan yang cukup berani, mengingat pantomim identik dengan permainan ekspresi mimik wajah.

Tiaswening Maharsi (Tias) berpantomim hanya di satu titik tanpa berpindah tempat selangkahpun. Alih-alih sekedar bercerita dengan plot yang linear dan bahasa yang gamblang, Tias menggunakan bahasa puisi sebagai keberangkatannya seperti “Sehelai uban yang melayang menjadi gumpalan awan yang berlarian diterpa angin” dan lain sebagainya. Ada pula Patricia Yuristavia, seperti yang telah saya singgung sebelumnya, yang mengajak dua orang penonton ke atas panggung untuk menyumbangkan masing-masing satu kata yang nantinya akan dia jadikan sebagai bagian dari karya yang ditampilkan. Hingga ada pula Ficky Trisanjaya yang mengajak kolaborasi penari dan koreografer muda, Megatruh Banyumili, untuk mereinterpretasikan tari Topeng Klana ke dalam bentuk pantomim.

|

| Tampak mime tanpa rias membuat pola atau simbol tertentu dengan kedua tangannya Foto: Agathon Hutama |

Kedua perhelatan ini (MOS dan TKM) juga mengangkat dua tema yang berbeda. Jika MOS lebih menyorot pada tema tentang pertemuan—itulah mengapa ada segmen “pertemuan” antar mimer maupun panggung dengan penonton—maka TKM lebih banyak berbicara tentang waktu dan perubahan. Bagi saya, keduanya sama-sama cukup berhasil dalam mempertanggungjawabkan tema yang mereka angkat masing-masing. Tidak hanya dalam bentuk narasi, tema-tema itu diwujudkan dalam bentuk pilihan format pertunjukan maupun pola interaksi dengan penonton.

Capaian semacam ini yang sangat patut untuk diapresiasi. Tidak hanya berupaya untuk sekedar menghidupan dan memperkenalkan pantomim ke masyarakat tapi juga mengembangkannya ke dalam wilayah jelajah seni yang lebih luas dan beragam. Bukankah kita memang tengah menapaki era jelajah lintas-apapun?

Pantomim dan Teriakan Sunyi Milenia

Entah sudah berapa banyak karya seni yang berupaya untuk menggugah kesadaran kita akan bahaya laten tenggelam dalam dunia sosial media yang begitu hingar-bingarnya saat ini. Kemudahan media komunikasi bukannya membuat kita mampu untuk saling memahami dengan lebih baik tapi sebaliknya, kita malah saling berlomba-lomba untuk mengaktualisasi diri, berpacu untuk didengar. Kebebasan untuk bersuara yang tidak terkendali membiaskan makna dari demokrasi itu sendiri. Demokrasi dimaknai sebagai kebebasan untuk memaki, alih-alih memahami.

Jenakanya, beberapa karya-karya seni yang berupaya untuk menyindir perilaku masyarakat milenial yang serba hectic di internet itu malah semakin menambah kebisingan yang ada. Eksperimentasi visual yang serba gegap gempita, celotehan-celotehan retorika verbal yang begitu berbusa-busa, hingga gerak-gerak tubuh “kontemporer” yang tidak bermakna dan tidak jelas juntrungannya menambah kecerewetan generasi milenia. Maksud hati mencipta satir, apa daya ikut terpelintir.

Dalam keadaan seperti inilah pantomim kemudian muncul layaknya guru renta yang berupaya untuk membungkam murid-murid yang tidak mengindahkannya—seperti yang telah diceritakan di awal tulisan ini. Sang guru tidak berusaha membungkam para murid dengan kata-kata verbal. Sebaliknya, guru hanya berdiam diri dan menatap sayu murid-muridnya. Begitu semua murid membisu, sang guru tetap tidak berkata sepatah katapun. Dia hanya berbalik menghadap papan, lalu menuliskan beberapa soal dan duduk di kursi guru, masih tanpa sekecap katapun. Meski tanpa mendapatkan instruksi verbal, para murid langsung segera mengambil alat tulis dan mencatat soal yang ditorehkan sang guru di papan lalu mulai mengerjakannya dengan tertib.

Mungkin pantomim memang tidak seheroik itu sebagai agen perubahan. Tapi setidaknya, dari pantomim kita bisa belajar bahwa menghadirkan peristiwa tidak harus melulu melalui wacana-wacana verbal yang biasanya memang cenderung jadi perang wacana itu. Pantomim seolah ingin mengingatkan kita bahwa yang paling utama dalam hidup adalah bergerak dan beraksi.

MOS ingin mengingatkan kita bahwa sudah lupakah kita untuk mencari titik temu dalam berkomunikasi, alih-alih sekedar ingin memaki dan didengarkan?

TKM ingin menyadarkan kita bahwa waktu terus berubah. Kesadaran harus terus dibuncahkan. Jangan terlena pada keadaan. MOS dan TKM ingin mengingatkan: mari bertemu untuk melakukan perubahan!!

*tulisan ini terinspirasi dari film A Quiet Place arahan sutradara John Krasinski.